Desde mediados del siglo XVIII, dos tipologías distintas han informado la producción de la arquitectura. La primera, desarrollada a partir de la filosofía racionalista de la Ilustración, e inicialmente formulada por Laugier, quien propuso que una base natural para el diseño se encontraba en el modelo de la cabaña primitiva. La segunda, surgida de la necesidad de enfrentar la cuestión de la producción en masa a finales del siglo XIX, y enunciada más claramente por Le Corbusier, proponía que el modelo de diseño arquitectónico debía fundarse en el propio proceso de producción.

Ambas tipologías eran firmes en su creencia de que la ciencia racional, y más tarde la producción tecnológica, encarnaban las 44 formas más progresistas" de la época, y que la misión de la arquitectura era conformarse a estas formas, y quizás incluso dominarlas como agente del progreso. Con el actual cuestionamiento de las premisas del Movimiento Moderno, se ha renovado el interés por las formas y el tejido de las ciudades preindustriales, lo que vuelve a plantear la cuestión de la tipología en la arquitectura. Desde las transformaciones de Aldo Rossi de la estructura formal y las instituciones típicas de la ciudad del siglo XVIII, hasta los esbozos de los hermanos Krier que recuerdan los tipos primitivos de los filósofos de la Ilustración, los ejemplos que se multiplican rápidamente sugieren el surgimiento de una nueva y tercera tipología.

Podríamos caracterizar el atributo fundamental de esta tercera tipología como un desposorio, no de naturaleza abstracta, no de una utopía tecnológica, sino más bien de la ciudad tradicional como lugar de su preocupación. La ciudad, es decir, proporciona el material para la clasificación, y las formas de sus artefactos a lo largo del tiempo proporcionan la base para la recomposición. Esta tercera tipología, al igual que las dos primeras, se basa claramente en la razón, la clasificación y el sentido de lo público en la arquitectura; sin embargo, a diferencia de las dos primeras, no propone ninguna panacea, ninguna apoteosis definitiva del hombre en la arquitectura, ninguna escatología positivista.

I

La pequeña cabaña rústica es el modelo sobre el que se han concebido todas las maravillas de la arquitectura; al acercarse en la práctica a las simplicidades de este primer modelo se evitan los fallos esenciales y se alcanza la verdadera perfección. Los trozos de madera levantados verticalmente nos dan la idea de columnas. Las piezas horizontales que las superan nos dan la idea de entablamientos. Finalmente, las piezas inclinadas que forman el techo nos dan la idea de frontales. Esto lo han reconocido todos los maestros del arte. M. A. Laugier, 1755

La primera tipología, que finalmente vio la arquitectura como una imitación del orden fundamental de la propia naturaleza, alió la rusticidad primitiva de la cabaña a un ideal de geometría perfecta, revelado por Newton como el principio rector de la física. Así, Laugier describió los cuatro árboles, tipos de las primeras columnas, que se erigen en un cuadrado perfecto: las ramas extendidas en forma de vigas, perfectamente horizontales, y las ramas dobladas para formar el techo como un triángulo, el tipo de frontón.

Estos elementos de la arquitectura, derivados de los elementos de la naturaleza, formaban una cadena irrompible y se interrelacionaban según principios fijos: si el árbol/columna se unía de esta manera al emparrado/choza, entonces la propia ciudad, aglomeración de chozas, era igualmente susceptible al principio de origen natural. Laugier hablaba de la ciudad - o más bien de la realidad existente, no planificada y caótica de París - como un bosque. El bosque/ciudad debía ser domesticado, puesto en orden racional por medio del arte del jardinero; la ciudad ideal de finales del siglo XVIII se imaginaba así en el jardín; el tipo de urbanista era Le Notre, que cortaba y podaba una naturaleza rebelde de acuerdo con la línea geométrica de su verdadero orden subyacente.

La idea de que los elementos de la arquitectura se referían de alguna manera a su origen natural era, por supuesto, inmediatamente extensible a la idea de que cada tipo específico de edificio representaba su "especie" por así decirlo, de la misma manera que cada miembro del reino animal. Al principio, los criterios aplicados para diferenciar los tipos de edificios estaban ligados al reconocimiento, a la fisonomía individual, como en los sistemas de clasificación de Buffon y Linneo. Así, el efecto externo del edificio era anunciar claramente su especie general, y su subespecie específica. Más tarde esta analogía se transformó con la clasificación funcional y constitucional de principios del siglo XIX (Cuvier), en la que la estructura interna de los seres, su forma constitucional, se consideraba como el criterio para agruparlos en tipos.

Siguiendo esta analogía, aquellos cuya tarea era diseñar los nuevos tipos de edificios públicos y privados que surgían como necesidades a principios del siglo XIX comenzaron a hablar de la distribución en planta y en sección en los mismos términos que la organización constitucional de las especies; los ejes y las vértebras se convirtieron prácticamente en sinónimos. Esto reflejó un cambio básico en la metáfora de la arquitectura natural, de una analogía vegetal (árbol/cabaña) a un animal. Este cambio fue paralelo al surgimiento de las nuevas escuelas de medicina y al nacimiento de la cirugía clínica.

A pesar de la evidente repugnancia que Durand mostró hacia Laugier- riéndose de la idea de prescindir de los muros- fue Durand, profesor de la Politécnica, quien reunió estas dos corrientes gemelas de tipología orgánica en un lexicón de práctica arquitectónica que permitió al arquitecto, al menos, prescindir por completo de la analogía y concentrarse en el negocio de la construcción. El medio de esta fusión fue la cuadrícula de papel milimetrado que reunía en un mismo nivel los elementos básicos de la construcción, de acuerdo con las reglas de composición derivadas inductivamente para la taxonomía de los diferentes tipos de edificios, dando lugar a las infinitas combinaciones y permutaciones, monumentales y utilitarias. En su Recueil estableció que la historia natural de la arquitectura reside, por así decirlo, en su propia historia, un desarrollo paralelo a la naturaleza real. En sus Lecciones describió cómo los nuevos tipos podrían ser construidos sobre los mismos principios. Cuando esta conciencia se aplicó en las siguientes décadas al racionalismo estructural heredado de Laugier, el resultado fue la teoría orgánica de la estructura "esquelética" gótica desarrollada por Viollet-le-Duc. La operación de los romanos en la teoría clásica fue simplemente en un nivel para sustituir la Catedral por el Templo como el tipo formal y más tarde social de toda la arquitectura.

II

El idioma francés ha proporcionado una definición útil, gracias al doble sentido de la palabra tipo. Una deformación del significado ha llevado a la equivalencia en el lenguaje popular: un hombre = un tipo; y desde el punto en que el tipo se convierte en hombre, se capta la posibilidad de una considerable extensión del tipo. Porque el hombre-tipo es una forma compleja de un tipo físico único, al que se le puede aplicar una estandarización suficiente. Según las mismas reglas se establecerá para este tipo físico un equipamiento de habitación estándar: puertas, ventanas, escaleras, alturas de las habitaciones, etc. Le Corbusier, 1927

La segunda tipología, que sustituyó la clásica trinidad de mercancía, firmeza y deleite por una dialéctica de medios y fines unida a los criterios de economía, consideró la arquitectura como una simple cuestión de técnica. Las nuevas y notables machinas sujetas a las leyes de la precisión funcional eran, por tanto, paradigmas de eficiencia al trabajar en las materias primas de la producción; la arquitectura, una vez sujeta a leyes similares, bien podría trabajar con similar eficacia en sus contenidos indisciplinados: los usuarios. Las eficientes máquinas de la arquitectura podrían estar ubicadas en el campo, muy parecidas a las primeras máquinas de vapor de Newcomen y Watt, o insertadas en el tejido de la ciudad, como las bombas de agua y más tarde los hornos de las fábricas. Centralizadas en su propio ámbito operativo, herméticamente selladas en virtud de su autonomía como procesos completos, estas máquinas -cárceles, hospitales, casas pobres- necesitaban poco en cuanto a alojamiento, salvo un espacio despejado y un alto muro. Su impacto en la forma de la ciudad en su conjunto fue al principio mínimo.

La segunda tipología de la arquitectura moderna surgió a finales del siglo XIX, tras el despegue de la Segunda Revolución Industrial; surgió de la necesidad de hacer frente a la cuestión de la producción en masa, y más concretamente a la producción en masa de máquinas por máquinas. El efecto de esta transformación en la producción fue dar la ilusión de otra naturaleza, la naturaleza de la máquina y su mundo artificialmente reproducido.

En esta segunda tipología, la arquitectura era ahora equivalente a la gama de objetos de producción en masa, sujetos a una ley cuasi darwiniana de selección de los más aptos. La pirámide de producción, desde la herramienta más pequeña hasta la máquina más compleja, se consideraba ahora análoga al vínculo entre la columna, la casa y la ciudad. Se hicieron varios intentos de mezclar la vieja tipología con la nueva para dar una respuesta más satisfactoria a la cuestión de la forma específicamente arquitectónica: las geometrías primarias de la generación newtoniana se aducían ahora por sus evidentes cualidades de economía, modernidad y pureza. Se pensó que eran apropiadas para la maquinaria.

Igualmente, los teóricos con un sesgo clásico, como Hermann Muthesius, subrayaron la equivalencia de los tipos antiguos -el templo- y los nuevos -el objeto de fabricación- para estabilizar, o "culturalizar", el nuevo mundo de la máquina. Un neoclasicismo latente impregnó las teorías de la tipología al comienzo de la época contemporánea, nacida de la necesidad de justificar lo nuevo frente a lo viejo. El mundo clásico actuó una vez más como un "pasado primitivo" en el que la utopía del presente podría encontrar sus raíces nostálgicas.

No fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial que esto fue desechado, al menos en las teorías más avanzadas - articuladas cada vez más directamente - por Le Corbusier y Walter Gropius. Una visión de la producción Taylorizada, de un mundo gobernado por la ley de hierro de Ford suplantó el espurio sueño dorado del neo-clasicismo. Los edificios debían ser ni más ni menos que las propias máquinas, sirviendo y moldeando las necesidades del hombre según criterios económicos. La imagen de la ciudad en este punto cambió radicalmente: el bosque/parque de Laugier se hizo triunfante en la utopía higienista de una ciudad completamente absorbida por su verdor. La analogía natural de la Ilustración, originalmente traída para controlar la desordenada realidad de la ciudad, se amplió ahora para referirse al control de toda la naturaleza. En el parque redentor, las silenciosas máquinas de construcción del nuevo jardín de producción virtualmente desaparecieron detrás de un mar de verdor. La arquitectura, en esta apoteosis final del progreso mecánico, fue consumida por el mismo proceso que buscaba controlar para sus propios fines. Con ella, la ciudad, como artefacto y polis, también desapareció.

En las dos primeras tipologías de la arquitectura moderna podemos identificar una base común, que descansa en la necesidad de legitimar la arquitectura como un fenómeno "natural" y un desarrollo de la analogía natural que corresponde muy directamente al desarrollo de la propia producción. Ambas tipologías estaban de alguna manera ligadas a los intentos de la arquitectura de dotarse de valor mediante un llamamiento a la ciencia natural o a la producción, y de poder instrumental mediante una asimilación de las formas de estos dos dominios complementarios a sí misma. La "utopía" de la arquitectura como "proyecto" puede ser progresiva en sus fines, o nostálgica en sus sueños, pero en el fondo se fundamentaba en esta premisa: que la forma del medio ambiente puede, como la propia naturaleza, afectar y por tanto controlar las relaciones individuales y colectivas de los hombres.

III

En las dos primeras tipologías, la arquitectura, hecha por el hombre, estaba siendo comparada y legitimada por otra "naturaleza" fuera de sí misma. En la tercera tipología, como se ejemplifica en el trabajo de los nuevos racionalistas, sin embargo, no hay tal intento de validación. Las columnas, las casas y los espacios urbanos, si bien están unidos en una cadena inquebrantable de continuidad, se refieren únicamente a su propia naturaleza como elementos arquitectónicos, y sus geometrías no son ni naturalistas ni técnicas, sino esencialmente arquitectónicas. Es evidente que la naturaleza a la que se refieren estos diseños recientes no es ni más ni menos que la naturaleza de la ciudad misma, vaciada de contenido social específico de cualquier época y permitida para hablar simplemente de su propia condición formal.

Este concepto de la ciudad como sede de una nueva tipología nace evidentemente del deseo de subrayar la continuidad de la forma y la historia frente a la fragmentación producida por las tipologías elementales, institucionales y mecanicistas del pasado reciente. La ciudad es considerada como un todo, su pasado y su presente se revelan en su estructura física. Es en sí misma y por sí misma una nueva tipología. Esta tipología no se construye a partir de elementos separados, ni se ensambla a partir de objetos clasificados según el uso, la ideología social o las características técnicas: está completa y lista para ser descompuesta en fragmentos. Estos fragmentos no reinventan formas tipo institucionales ni repiten las formas tipológicas del pasado: se seleccionan y reensamblan según criterios desprovistos de tres niveles de significado: el primero, heredado de los medios atribuidos de la existencia pasada de las formas; el segundo, derivado del fragmento específico y sus límites, y a menudo cruzando entre tipos anteriores; el tercero, propuesto por una recomposición de estos fragmentos en un nuevo contexto.

Tal "ontología de la ciudad" es, frente a la utopía modernista, realmente radical. Niega todas las definiciones socialmente utópicas y progresivamente positivistas de la arquitectura de los últimos doscientos años. La arquitectura ya no es un ámbito que tenga que relacionarse con una "sociedad" hipotética para ser concebida y comprendida; ya no "la arquitectura escribe la historia" en el sentido de particularizar una condición social específica en un tiempo o lugar concreto. Se elimina la necesidad de hablar de la naturaleza de la función, de las costumbres sociales, de cualquier cosa, es decir, más allá de la naturaleza de la forma arquitectónica en sí misma. En este punto, como Víctor Hugo se dio cuenta con tanta clarividencia en el decenio de 1830, la comunicación a través de la obra impresa, y últimamente a través de los medios de comunicación de masas, ha liberado aparentemente a la arquitectura del papel de "libro social" a su propio dominio autónomo y especializado.

Esto, por supuesto, no significa necesariamente que la arquitectura en este sentido ya no desempeñe ninguna función, ya no satisfaga ninguna necesidad más allá del capricho de un diseñador de "arte por el arte", sino simplemente que las condiciones principales para la invención de objetos y entornos no tienen que incluir necesariamente una declaración unitaria de adecuación entre forma y uso. Aquí es donde la adopción de la ciudad como lugar de identificación de la tipología arquitectónica se ha considerado crucial. En la experiencia acumulada de la ciudad, sus espacios públicos y sus formas institucionales, puede entenderse una tipología que desafía una lectura unívoca de la función, pero que al mismo tiempo garantiza una relación a otro nivel con una tradición continua de la vida de la ciudad. La característica distintiva de la nueva ontología, más allá de su aspecto específicamente formal, es que la polis de la ciudad, en contraposición a la columna única, la cabaña o la máquina útil, es y siempre ha sido política en su esencia. La fragmentación y recomposición de sus formas espaciales e institucionales no puede separarse nunca de sus implicaciones políticas recibidas y recién constituidas.

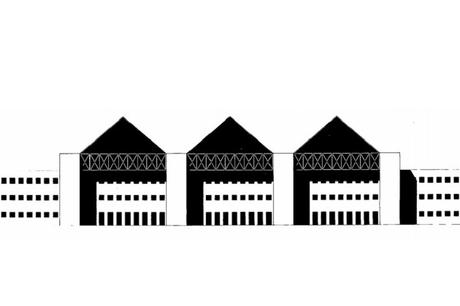

Cuando se seleccionan formas típicas del pasado de una ciudad, no vienen, aunque desmembradas, privadas de su significado político y social original. El sentido original de la forma, las capas de implicación acumuladas depositadas por el tiempo y la experiencia humana no pueden ser ligeramente cepilladas, y ciertamente no es la intención de los nuevos Racionalistas desinfectar sus tipos de esta manera. Más bien, los significados acarreados de estos tipos pueden ser usados para proveer una clave para sus nuevos significados invertidos. La técnica o más bien el método compositivo fundamental sugerido por los racionalistas es la transformación de tipos seleccionados -parcial o totalmente- en entidades completamente nuevas que extraen su poder comunicativo y sus criterios potenciales de la comprensión de esta transformación. El proyecto del Ayuntamiento de Trieste de Aldo Rossi, por ejemplo, se ha entendido correctamente al referirse, entre otras evocaciones en su forma compleja, a la imagen de una prisión de finales del siglo XVIII. En el período de la primera formalización de este tipo, como demostró Piranesi, era posible ver en la prisión una imagen poderosamente comprensiva del dilema de la sociedad misma, que se situaba entre una fe religiosa en desintegración y una razón materialista. Ahora, Rossi, al atribuir al ayuntamiento (que es en sí mismo un tipo reconocible en el siglo XIX) el efecto de la prisión, alcanza un nuevo nivel de significación, que evidentemente es una referencia a la ambigua condición del gobierno cívico. En la formulación, los dos tipos no se fusionan: de hecho, el ayuntamiento ha sido sustituido por una arcada abierta que se encuentra en contradicción con la prisión. La dialéctica es clara como una fábula: la sociedad que comprende la referencia a la prisión seguirá necesitando el recordatorio, mientras que en el momento en que la imagen pierda finalmente todo significado, la sociedad se habrá convertido o bien en una prisión completa, o bien, quizás, en su contrario. La oposición metafórica desplegada en este ejemplo puede ser rastreada en muchos de los esquemas de Rossi y en el trabajo de los Racionalistas en su conjunto, no sólo en forma institucional sino también en los espacios de la ciudad.

Esta nueva tipología es explícitamente crítica del Movimiento Moderno; utiliza la claridad de la ciudad del siglo XVIII para reprimir la fragmentación, la descentralización y la desintegración formal introducidas en la vida urbana contemporánea por las técnicas de zonificación y los avances tecnológicos de los años veinte. Mientras que el Movimiento Moderno encontró su infierno en los barrios cerrados, estrechos e insalubres de las antiguas ciudades industriales, y su edén en el mar ininterrumpido del espacio iluminado por el sol y lleno de verdor -una ciudad convertida en un jardín-, la nueva tipología como crítica del urbanismo moderno eleva el tejido continuo, la clara distinción entre lo público y lo privado marcada por los muros de la calle y la plaza, al nivel de principio. Su pesadilla es el edificio aislado situado en un parque indiferenciado.

Los héroes de esta nueva tipología no se encuentran, por tanto, entre los nostálgicos y antiurbanos utópicos del siglo XIX ni siquiera entre los críticos del progreso industrial y técnico del siglo XX, sino más bien entre aquellos que, como servidores profesionales de la vida urbana, han dirigido sus habilidades de diseño a resolver las cuestiones de la avenida, el pórtico, la calle y la plaza, el parque y la casa, la institución y el equipamiento en una tipología continua de elementos que, en conjunto, se cohesionan con el tejido pasado y la intervención presente para hacer una experiencia comprensible de la ciudad. Para esta tipología no hay un conjunto claro de reglas para las transformaciones y sus objetos, ni un conjunto polémicamente definido de precedentes históricos. Tampoco, tal vez, debería haberlos; la vitalidad continua de esta práctica arquitectónica descansa en su compromiso esencial con las demandas precisas del presente y no en ninguna mitificación holística del pasado. Rechaza toda "nostalgia" en sus evocaciones de la historia, excepto para dar un enfoque más preciso a sus restauraciones; rechaza todas las descripciones unitarias del significado social de la forma, reconociendo la calidad engañosa de cualquier atribución de orden social a un orden arquitectónico; rechaza finalmente todo eclecticismo, filtrando resueltamente sus "citas" a través de la lente de una estética modernista. En este sentido, se trata de un movimiento totalmente moderno, que, apuesta por la naturaleza esencialmente pública de toda la arquitectura, frente a las visiones cada vez más privadas y narcisistas de la última década.

En esto se distingue de aquellos romanticismos de los últimos tiempos que también han pretendido el trono del posmodernismo - "ciudad-escenario", "ciudad-franja" y "ciudad-collage"- que en realidad no proponían más que la reduplicación sin fin de las flores de la alta cultura burguesa bajo el disfraz del pintor o del populista. En la obra de los nuevos racionalistas, la ciudad y su tipología se reafirman como las únicas bases posibles para el restablecimiento de un papel crítico para la arquitectura pública, de otro modo asesinada por el ciclo aparentemente interminable de producción y consumo.

Bibliografía:

Anthony Vidler, "The Third Typology" Oppositions 7 (1977);

Imagen: Aldo Rossi, proyecto del Ayuntamiento de Trieste

TECNNE | Arquitectura y contextos