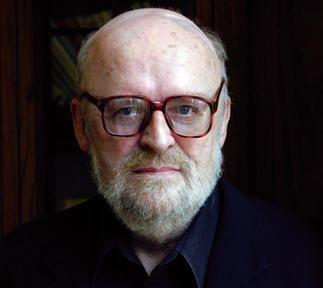

Últimamente he estado un poco menos dedicado al trabajo académico que acostumbro desarrollar en el blog. Las elecciones presidenciales en Perú, que se realizaron el pasado domingo y que definieron a Ollanta Humala como nuestro nuevo presidente, me han tenido muy ocupado y lo último que he estado escribiendo ha tenido que ver con ellas; sin embargo, paralelamente he estado dedicado a la lectura rigurosa de la obra de David Tracy. Tracy es uno de los teólogos católicos vivos más importantes del mundo y tuve la oportunidad de acercarme a sus textos por recomendación de Gustavo Gutiérrez, quien me sugirió que leyera su trabajo si me interesaba la relación entre la teología, la religión y la filosofía. Efectivamente así lo hice, hasta el punto de iniciar una investigación académica seria –gracias a la fundación ICALA– que, espero, dé frutos relevantes. Las líneas que siguen y los posts que sigan a este –espero lograr una serie que me permita cubrir, en primera instancia, lo central de Blessed the Rage for Order (BRO), primera obra monumental de Tracy– tendrán el propósito de hacer reseñas críticas de los textos centrales de Tracy con el fin de iniciar un estudio comparado con la obra de Gustavo Gutiérrez. A continuación quiero hacer una exposición general del eje en torno al cual se articula la argumentación de BRO, luego entraremos en los detalles capítulo por capítulo.

***

El punto de partida de Tracy es el contexto pluralista de nuestra época. El pluralismo es un dato muy claro de nuestro tiempo, es lo que podríamos llamar la característica central de nuestra edad secular, como sostiene Charles Taylor: la ausencia de grandes discursos unitarios y la ausencia del predominio de ese gran discurso unitario que fue el cristianismo. Hoy la religión en general, y el cristianismo en particular, se ha convertido en un par más en la conversación de la humanidad y es sólo a partir de ese hecho que es posible hacer teología en nuestro tiempo. Si ese es el marco de partida, Tracy sostiene que una tarea fundamental del teólogo es desarrollar un método que permita hablarle al mundo en esas nuevas condiciones porque, y esto es importante, las viejas demandas de esperanza y trascendencia no han caducado, pero sí transformado el modo en que esperan ser cumplidas.

A partir de ello, Tracy se esmera en la construcción de lo que él llama un método revisionista en teología. El mismo se basa en cinco tesis centrales que solo delinearé brevemente aquí, ya que procuraré ocuparme de cada una en los posts sucesivos.

1. Las dos principales fuentes de la teología son los textos cristianos y la experiencia y lenguaje comunes. Lo primero que hay que indicar es que Tracy parte del contexto de la teología cristiana, aunque su obra sucesiva va abriendo cada vez más el espectro hacia un diálogo interreligioso más amplio. Hecha esa precisión, nuestro autor defiende la idea de que la teología es una ciencia cuyo objeto de estudio no es solamente un cuerpo doctrinario particular, sino el mundo en general, en sus manifestaciones lingüísticas y experienciales ordinarias. Eso supone un giro hacia el mundo que considero determinante y en el cual nos detendremos más adelante en el contexto concreto de las aserciones de Tracy, pero también al compararlas con los aportes del método teológico de Gutiérrez.

2. La tarea de la teología implica una correlación crítica de los resultados de las investigaciones de las dos fuentes de la teología. La idea de Tracy es que es posible establecer puntos de encuentro entre ambos frentes de estudio y que, más aún, dicha correlación es necesaria si es que se pretende hacer de la teología un discurso relevante para nuestro tiempo. Quizá aquí se pueda resumir el punto haciendo una cita mezclada de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino: “las conclusiones de la teología no pueden contradecir a las de la razón, porque hombres somos y entre hombres vivimos y nada de lo humano nos es ajeno”.

3. El principal método de investigación de la fuente ‘lenguaje y experiencia humana comunes’ puede ser descrito como una fenomenología de la ‘dimensión religiosa’ presente tanto en la experiencia y lenguaje del día a día como en la experiencia y lenguaje científicos. Este es uno de los movimientos más audaces de la argumentación de la obra de Tracy. Su posición consiste en que es posible hacer una análisis de la experiencia ordinaria, lo cual aplica también para la investigación científica, que permita identificar en ella una dimensión religiosa. Aquí el ejercicio consiste en volver no-confesional el concepto de religión y en asociarlo, más bien, a algo similar a lo trascendental en Kant: una dimensión que funge como condición de posibilidad del conocimiento y de la vida común en el mundo. A través de ese movimiento, al mismo que se accede vía un estudio fenomenológico detallado, Tracy parece mostrar que su punto tiene fuerza suficiente como para seguir avanzando. Tocará verlo en su momento.

4. El principal método de investigación de la fuente ‘la tradición cristiana’ puede ser descrito como una investigación histórica y hermenéutica de los textos cristianos clásicos. Así como en la fuente ‘laica’ se consideró pertinente el camino fenomenológico, en este contexto el trabajo hermenéutico parece el más apropiado. Tracy propone un estudio crítico de los textos cristianos con la finalidad de encontrar en ellos aquellos elementos que pueden entrar en sintonía con los descubiertos por la fenomenología de la dimensión religiosa antes planteada. En ambos casos un concepto central para el autor es el de disclosure (develación): lo que hay tanto en los textos sagrados como en el día día es una dimensión de la realidad que se abre y nos trasciende y que constituye la piedra de toque para la argumentación de Tracy. Habrá que examinar bien el asunto.

5. Para determinar el valor de verdad de los resultados de una investigación en torno al significado tanto de la experiencia humana común como de los textos cristianos, el teólogo debe emplear un modo de reflexión explícitamente trascendental o metafísico. Este es un punto álgido también, derivado de los supuestos antes mencionados en 3 y 4. Tracy propone, en la época del fin de la metafísica, un método de argumentación metafísica para comprobar las aserciones de la investigación teológica propuesta. Ahora, así como antes, aquí “metafísico” es resignificado y está más cerca de la noción del trascendentalismo kantiano, a mi juicio. Al ser el objeto de análisis trascendental –esta ‘dimensión religiosa’ o de develación– un método que pueda dar cuenta del mismo tiene que adecuarse a su objeto compartiendo esa base trascendental también, parece sugerir nuestro autor. Este es otro momento de la argumentación que puede resultar muy polémico. Lo estudiaremos con algún nivel de detalle en las próximas entregas.

En resumen, Tracy pretende defender algunas cuestiones que para el discurso posmoderno resultan sumamente impropias: el carácter público de la teología (en una época que la ha privatizado hasta el extremo) y la necesidad de la metafísica para sustentar dicho rol (cuando quizá nada tiene menos valor que eso en la argumentación filosófica contemporánea). Lo interesante, no obstante, es que el teólogo estadounidense desarrolla una argumentación muy detallada y fina para sostener su posición al punto, debo decir, que me tiene bastante convencido de su pertinencia. Exponer dichas ideas con mayor detalle es la tarea de las entradas que vienen.