EL OFICIAL DE LA BOÍNA BLANCA

Momentos antes de las doce se presentó Leguía en el parador. Aviraneta, sentado en el zaguán, contemplaba las gallinas que picaban en el estiércol y a dos perros que retozaban, ladrando.

-Está uno dispuesto para la marcha-dijo Pello-; he concluído las despedidas.

-¿Qué te han dicho?

-Nada. Mi tío lo ha sentido. Su familia y él me tenían afecto.

-Y a Corito, ¿la has visto?

-Dice que la voy a olvidar si me marcho por ahí.

-¿Y serás bastante granuja para eso?

-Realmente, hago mal en sacarte de este pueblo. Aquí tienes amigos, personas respetables que te estiman..., que te quieren... Creo que es un disparate que salgas de Laguardia.

-¿A usted le parece buena esta vida, de verdad?

-Sí, ¡ya lo creo!; la mejor.

-Pues nada, nos quedamos los dos. Rezaremos el rosario por la tarde; iremos a casa de las Piscinas; usted hablará con don Juan de Galilea acerca del sistema constitucional, y con las marquesas de Valpierre de que Laguardia está perdido...

-Creo que te permites burlarte de mí, Pello.

-No, nada de eso; no hago más que empezar a desarrollar los encantos de la vida tranquila. Además de que don Juan de Galilea es hombre muy ameno, sobre todo cuando dictamina y encuentra que esto no empece para lo otro.

-¡Yo burlarme! ¡Yo, que he aguantado a pie firme discursos de dos horas seguidas, sin desmayar!

-¿De manera que lo que tú quieres es conspirar, intrigar, andar a tiros?

-Robar algo bueno si se tercia.

-Seducir infelices doncellas...

-Desvalijar las iglesias...

-Asaltar los conventos...

-Pello, permíteme que te lo diga, eres un bandido.

-¿De manera que para ti la moral no es nada?

-¡La moral! Es una cuestión de estómago, don Eugenio.

-Sí; de estómago. Se tiene el estómago malo, pues es uno moral, porque no tiene uno apetito; pero se tiene buen estómago, y es uno inmoral necesariamente.

-Y ¿tú eres inmoral?

-En este momento, sí, porque tengo apetito.

-¡De manera que para ti la moralidad es un catarro gástrico... ¡Qué teorías! Eres un pagano, Pello. Bueno, vamos a comer.

Entraron en el comedor. Aviraneta se sentó en la cabecera y Leguía a su lado.

-Tendrán ustedes que esperar un rato-dijo la dueña de la casa.

-Porque van a venir unos militares.

Leguía torció el gesto.

-¡Demonio! Nos van a fastidiar. Tardarán mucho?

-No, no; ahora mismo van a llegar.

Aviraneta, para hacer tiempo, sacó un plano del bolsillo y comenzó a estudiar el itinerario que tenían que seguir, en coche, hasta Santander. Leguía se puso a silbar, mirando el techo.

Un momento después se oyeron pisadas fuertes en la escalera, acompañadas de un murmullo de[158] voces, y entraron cerca de veinte hombres en el comedor.

Aviraneta no levantó la cabeza del plano.

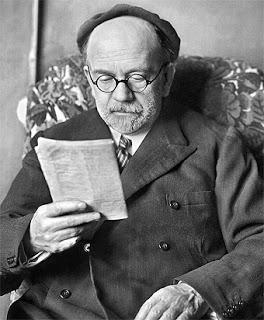

Leguía contempló indiferente a los oficiales que entraban. Eran tipos atezados, negros por el sol; de aspecto enérgico y decidido. El jefe, sobre todo, llamaba la atención por su mirada profunda y fuerte. Hombre más bien bajo que alto, fornido y macizo, tenía esos movimientos lentos y al mismo tiempo seguros del hombre del campo.

Llevaba zamarra de piel al hombro, a manera de dolmán; boína blanca, grande, que le sombreaba los ojos; el pulgar de la mano derecha apoyado en la cadena del reloj. Debajo de la zamarra se veía la faja azul; a los lados, dos pistolas y el sable al cinto.

No se podía saber la graduación de aquel oficial, porque no llevaba insignias de mando; andaba de un lado a otro, como un lobo, y en su paso había la decisión del hombre que cree que no puede encontrar obstáculos en su marcha.

De pronto el jefe, apartándose de sus oficiales, que estaban de pie a la entrada del comedor, quedó mirando fijamente a Aviraneta.

-Algún otro conflicto tenemos-pensó Leguía.

El jefe se fué acercando a Aviraneta y le puso la mano en el hombro. Aviraneta levantó los ojos y dejó la lente sobre la mesa.

-¡Demonio! ¡Martín!-exclamó-. ¡Tú por aquí!

-¡Aviraneta! ¡Eugenio de Aviraneta! Ya sabía yo que te conocía. ¿Qué vienes a hacer por Laguardia?

-Estoy de paso. Voy a Francia.

-Parece que lo sabes.

-Me lo figuro. ¿A favor de los carlistas o de los liberales?

-Soy más liberal que tú, Martín-replicó Aviraneta-, aunque no tan bárbaro.

-Sólo a ti te permito decir esas cosas. Si fueras otro, te mandaría fusilar delante de la muralla.

-Mala opinión tienes tú de mí, Eugenio.

-Peor la tienes tú de mí, Martín.

-Es que no te veo claro.

-No lo soy cuando no lo puedo ser.

-¿Ni con los amigos?

-Ni con los amigos. Cuando mis secretos no son míos no se los comunico a nadie.

-Está bien. ¿Sabes que me han hecho coronel?

-Lo sé-dijo Aviraneta-; lo sabía antes que tú.

-A ver, explica cómo puede ser eso.

-Un ministro que tú conoces me dijo, hace meses: "Le vamos hacer coronel a Martín, al amigo de usted. ¿Qué le parece a usted?" Yo le contesté: "¡Muy mal!"

El jefe y sus compañeros quedaron asombrados. Aviraneta, cuando pasó un momento, añadió:

-¡Muy mal!-le dije-; creo que le deben ustedes hacer general.

La actitud de los oficiales cambió por completo, y algunos se echaron a reir a carcajadas.

-A éste no le conocéis-dijo el coronel, señalando a Aviraneta-; éste es el granuja más granuja que hay en el mundo.

-Y el liberal más liberal de todos los españoles.

-¿Qué piensas hacer, Aviraneta?

-Luego tomar el coche y marcharme a Santander.

-Pues hasta Labastida te acompañaré.

-Bueno. ¿Os falta alguno para venir a comer?

-Pues entonces, manda que traigan la comida, porque este amigo y yo estamos ya con hambre.

-¡Patrona! A ver esa sopa.

Aviraneta y Leguía habían conservado los puestos que ocupaban en la mesa.

El jefe se sentó a la derecha de Aviraneta, y los demás oficiales se fueron acomodando donde les vino bien.

-¿Este joven es amigo tuyo?-preguntó el jefe a Aviraneta.

-Sí, es mi secretario; Pedro Leguía. Pello, este coronel es el famoso Martín Zurbano, terror de los carlistas.

Leguía se levantó; Zurbano hizo lo mismo, y se estrecharon la mano gravemente.

Rezo el Benedícite?-preguntó Aviraneta, tomando una actitud compungida, de cura.

Zurbano contestó con una blasfemia.

-Déjalas para el final-advirtió Aviraneta-; ahora estamos en la sopa.

La conversación se generalizó en seguida. Zurbano era muy ocurrente; tenía gran repertorio de anécdotas y de cosas vistas, y salpimentaba sus relatos con interjecciones riojanas y blasfemias de todas las regiones.

Al oirle se comprendía la fama terrible del guerrillero liberal. Para una persona circunspecta y religiosa, un hombre como aquél, tan exaltado, tan furibundo, tan bárbaro, que exponía la vida a cada paso, que obligaba a pagar contribuciones a los conventos y quemaba sin escrúpulo las iglesias, que hablaba blasfemando e insultando, tenía que parecer un energúmeno, un monstruo vomitado por el infierno.

ZURBANO CUENTA CÓMO CONOCIÓ A AVIRANETA

-Siempre recuerdo cómo le conocí a este hombre-dijo Zurbano, refiriéndose a Aviraneta.

-¿Cómo fué?-preguntó Mecolalde, el segundo de Zurbano, a quien las historias y anécdotas de su jefe interesaban extraordinariamente.

-Pues veréis. El año 23 los franceses venían a acabar con la Constitución y la libertad de España, al mando de un duque que no recuerdo cómo se llamaba...

-El duque de Angulema-dijo Aviraneta.

-Eso es; el duque de Angulema. Por entonces nos reuníamos en Logroño, en un mesón cerca del puente, unos cuantos nacionales y algunos paisanos patriotas. Era por la primavera, no recuerdo qué mes. Se hablaba de que los absolutistas, que venían de vanguardia con los franceses, se acercaban. Mandaba en Logroño los regimientos constitucionales el brigadier don Julián Sánchez, uno de los guerrilleros de más fama de la guerra de la Independencia. Una noche, dos hombres a caballo se apearon en el mesón. Eran un capitán de Caballería y su asistente. Sin quitarse el polvo del camino fueron a casa del gobernador militar y volvieron al poco rato. El capitán venía acompañado de un sargento de nacionales y de algunos patriotas. "Vamos, vamos", nos dijeron a todos. Entramos en el comedor del mesón, y nos reunimos treinta o cuarenta. El mesonero vino con dos candiles y los colgó de las vigas del techo. Entonces el capitán se subió en una silla, y llamán[163]donos "ciudadanos" comenzó a hablar, a explicarnos la situación en que se encontraba España. Era un hombre joven, flaco, con los ojos vivos y la voz áspera. Nos dijo que la Constitución y la Libertad estaban en peligro, que los generales nos hacían traición, que las autoridades estaban en tratos con los franceses y los realistas, y que el rey jugaba con el país. A pesar del fuego con que hablaba aquel hombre, la gente estaba fría y poco decidida. Al último dijo que había que nombrar inmediatamente una Junta para la defensa de la ciudad, buscar armas y repartirlas entre los patriotas.

Después del discurso, el sargento y el oficial se sentaron en una mesa, y con la ayuda de los nacionales comenzaron a hacer una lista de los individuos que debían de formar la Junta. El primer nombre de la lista fué el del oficial, luego hubo otros cuatro o cinco; los demás no quisieron comprometerse, y la Junta no se formó. Al día siguiente, los franceses entraban en Logroño; el brigadier Sánchez caía herido de una lanzada en el costado. Al capitán aquel que había hablado la noche anterior le vi luchando en medio de un grupo de nacionales acorralados por los franceses. ¿Sabéis quién era aquel oficial? Este hombre que tenéis delante: Eugenio de Aviraneta. Muchos años después, un amigo mío recibió una carta de Aviraneta, firmada en Zaragoza, recomendándole que apoyara en unas elecciones a Mendizábal.

-Buen premio me dió ese cocodrilo llorón-murmuró Aviraneta.

-Al ver la firma-siguió diciendo Zurbano-me acordé yo, y dije: "Es aquél". Luego me indicaron que estaba en Logroño, y no paré hasta encon[164]trarle. Este ha sido uno de los hombres que más me han llamado la atención.

AVIRANETA CUENTA CÓMO CONOCIÓ A ZURBANO

-Pues yo supe de ti-dijo Aviraneta-de una manera menos trágica.

-¡Hombre! A ver, ¿cómo fué eso?

-Estaba a la puerta de ese mesón de Logroño de que tú has hablado, con el sargento y otro miliciano, cuando pasaste tú. "Si hubiera muchos como éste-dijo el sargento-, se podría hacer algo." "¿Quién es ése?", pregunté yo. "Martín Zurbano, un contrabandista de Varca". Y me contó un sucedido tuyo, que no sé si es verdad o mentira.

-Parece que estabais una patrulla de nacionales en Montalvo, y que hacía tanto frío, que se helaban las palabras, y que tú dijiste: "Esto no es nada; vamos a desnudarnos y a volver a Logroño a caballo y en cueros." Los demás dijeron que era una barbaridad; pero tú, empeñado, te desnudaste y anduviste tomando el fresco unas cuantas horas por encima de la tierra helada. ¿Es verdad esto?

-Sí. Es verdad. Era uno joven y fuerte. Hoy no lo podría hacer.

-¡Bah! ¿Qué importa? Mientras haya entusiasmo y calor en el corazón.

-Lo mismo me ocurre a mí-dijo Aviraneta.

-¿De verdad?-preguntó Zurbano, con la brutal franqueza que le caracterizaba.

-Parece que lo dudas.

-Yo dudo del entusiasmo y de la buena fe de todos los políticos.

VIOLENCIA CONTRA VIOLENCIA

Hubo un momento de silencio.

-Creo que te engañas, Zurbano-dijo Aviraneta, secamente.

-El que se engaña eres tú, Aviraneta-replicó Zurbano.

-Suponer que la mala fe está sólo en los políticos es un absurdo.

-¿Piensas tú que los políticos españoles son buenos?

-No. ¡Cómo voy a pensar eso! Sé que son malos; pero sé que tienen muchos de ellos tanta buena fe como los de los demás países.

-Entonces no comprendo por qué lo hacen mal.

-Lo hacen mal porque en España es imposible hacerlo bien. Los políticos son malos cuando el país es malo.

-No, no. España no es peor que otra nación.

-No será peor individualmente; lo es colectivamente.

-No entiendo eso. Me parece lo que dices una de esas frases de político que no quieren decir nada.

-Un hombre puede ser buen hombre y mal ciudadano.

-Cuando se es mal ciudadano se es mal hombre-contestó Zurbano, dando un puñetazo en la mesa.

-No. Un Cristo que viviera entre nosotros, sería un buen hombre, sería un mal ciudadano.

-Di lo que quieras. Yo estoy convencido de que son los políticos los que nos matan. ¿Por qué no se acaba la guerra civil? Por ellos.

-Por ellos y por los generales, que se odian-replicó Aviraneta-. Hace unos meses estaba yo en Arcos de la Frontera, y veía cómo dos generales del ejército liberal, Alaix y Narváez, no sólo no se ayudaban nunca, sino que hacían lo posible para que los carlistas de Gómez derrotasen a las tropas de su compañero y rival. Y esto de las rivalidades es lo más digno que pasa entre ellos. No hablemos de lo más indigno.

-Y ¿por qué no se habla claro en ese Congreso?-preguntó Zurbano-. ¿Por qué no se dice la verdad? Eso no es un Congreso; es un charco de ranas.

-Aunque fuera un estanque de cisnes sería lo mismo.

-Aquí se necesita un hombre, Aviraneta.

-Aquí se necesita un pueblo, Zurbano.

-Yo estoy convencido de que en España, hoy, lo mejor sería una dictadura militar, una dictadura de un hombre justo, valiente, que supiese sentar las costillas a todo el que quisiera salirse de la ley.

-No, Martín-contestó Aviraneta-; no estoy[169] conforme. España no necesita más que una dictadura: la de la justicia, la de la inteligencia, la de la libertad. Nada de fuerza, nada de soldados que quieran imitar a Napoleón. El Poder civil debe estar siempre por encima del Poder militar. El Ejército no debe ser más que el brazo de la nación, nunca la cabeza.

AVIRANETA HABLA DE SÍ MISMO

-No estoy conforme-y Zurbano dió un puñetazo en la mesa-. Los soldados somos tan ciudadanos como los demás. Ciudadanos que exponen su vida. ¿Podéis decir lo mismo los políticos?

-¿Lo dices por mí, Martín?

-Lo digo por todos vosotros.

-He peleado en la guerra de la Independencia con don Jerónimo Merino-contestó Aviraneta fríamente.

-Queréis ganar batallas desde los rincones de los ministerios.

-He hecho cuatro campañas.

-Aspiráis a mandar con vuestras intrigas; no sois tan liberales como nosotros los militares.

-He peleado el año 23 con el Empecinado; el año 30 tomé parte en la expedición de Mina; hoy sigo luchando contra los facciosos.

-Sí; pero queréis tenerlo todo en vuestra mano; no queréis que el mundo sea libre.

-He guerreado con lord Byron por la independencia de Grecia.

-No os preocupa más que lo que pasa en Madrid; no sois patriotas.

-Tomé parte en Méjico en la expedición del general Barradas.

-No dudo de que seas un valiente; pero, créeme, Aviraneta, sólo un hombre de puños, capaz de fusilar a todo el que no ande derecho, puede salvar a España.

-Sería necesario que cuando acabara de fusilar a todos hubiera otro hombre de puños que lo fusilara a él-replicó Aviraneta.

La discusión siguió así, en el mismo tono extremado y agresivo. Los demás oían y callaban, presenciando el duelo. Estaban frente a frente el torero y el toro, el cazador y la fiera, la violencia impulsiva de Zurbano ante la energía serena de Aviraneta.

No era posible dar una idea de la actitud y de las palabras de Zurbano; acostumbrado a mandar, la resistencia le irritaba; hablaba, accionaba, daba puñetazos en la mesa, se revolvía furioso; quería oir y, al mismo tiempo, acogotar al contrincante.

Aquel hombre era un admirable ejemplar de la violencia ibérica; su alma inquieta, tumultuosa, tenía algo de volcán en perpetua erupción.

Era el fiero cántabro, violento, exaltado, con un valor que llegaba a la temeridad, a la tendencia suicida, con una confianza grande en su estrella.

Esta confianza le hacía emprender aventuras absurdas. Una de ellas se la contó Mecolalde a Leguía en un alto de la discusión.

Unos meses antes, en Noviembre del año anterior, habían salido de noche unos doscientos hombres del batallón de Zurbano, desde Vitoria.

Al llegar cerca de Salvatierra, Zurbano dejó el grueso principal de la fuerza en una altura, viendo que el terreno que se presentaba ante ellos era pantanoso, y con veinte jinetes y doce infantes se metió sigilosamente en Zalduendo, ocupado por los carlistas. Zurbano sabía dónde estaba alojado el general Iturralde, y solo, envuelto en el capote, se dirigió hacia la casa. "Buenas noches", le dijo el centinela. "Buenas noches", le contestó el soldado.

Zurbano entró en el portal, subió la escalera, recorrió un pasillo y llegó a un cuarto donde unos veinte hombres, la mayoría oficiales carlistas, estaban jugando al monte.

El banquero tenía suerte: iba acumulando delante de sí una gran cantidad de plata y de billetes. Dió las cartas, y viendo que Zurbano no apuntaba, le dijo:

-¿Y usted no juega, compañero?

-Yo copo-dijo Zurbano; y se levantó y extendió la mano sobre la mesa.

-¿Quién es este hombre?-gritó Iturralde.

-¡Soy Martín Zurbano! Todo el mundo queda preso. Y sacó un trabuco que llevaba escondido debajo del capote.

Los jugadores quedaron sorprendidos; Martín, valiéndose de su sorpresa, se asomó al balcón y dijo a Mecolalde: "¡Eh, vosotros, venid arriba!"

Así prendió Zurbano al mariscal de campo del ejército carlista don Francisco Iturralde, a su mujer, a su hijo, a cinco oficiales y a cincuenta y cuatro personas más.

Estas gatadas eran frecuentes en el guerrillero riojano, que vivía sólo para la guerra, para la emboscada, para la sorpresa.

Aquel hombre, por lo que dijo Mecolalde, era insensible a los placeres materiales; no comía ni dormía. Era de una austeridad furiosa y salvaje.

Para que su genio fuera más irascible, padecía del estómago, y la enfermedad daba a su rostro, largo y fino, unas arrugas de melancolía; sus ojos, grises y azulados, brillaban con furor; la boca, de labios pálidos y rectos, denotaban un carácter de crueldad y de energía.

Siempre vibrante, siempre amenazador, Zurbano hablaba con un fuego extraordinario, con una elocuencia incorrecta, y a veces incoherente.

En aquel duelo de palabras entablado en el comedor de la fonda, Aviraneta se batía a la defensiva; parecía un aguilucho resistiendo las embestidas de un jabalí.

De pronto, los dos contrincantes se pusieron de acuerdo, pensando en la patria futura. Zurbano entreveía en el porvenir un mundo de justicia y de bondad, sin guerras, sin enemigos, sin violencias; Aviraneta estaba conforme; pero, para acercarse a aquel ideal, los dos consideraban que había de seguirse distinto camino. El uno creía que era indispensable marchar de frente, aniquilando las torpezas y las mentiras dejadas por el pasado; el otro pensaba que había que tomar por el atajo y atacar al enemigo de soslayo, cuando no se pudiese cara a cara.

La discusión se interrumpió por la entrada de un viejo.

Este viejo venía a saludar a Zurbano. Era un hombre alto, de bigote cano, facciones duras. Por sus actitudes parecía militar.

-¡Hola, Varea!-le dijo a Zurbano; porque muchos le llamaban por el nombre del arrabal de Logroño donde había nacido.

-¿Quién es usted?-preguntó Zurbano, bruscamente.

---¿No te acuerdas?... ¿No se acuerda usía de Caparroso, aquel cabo de Carabineros que un día le mandó parar a usía, amenazándole con el fusil, y que usía...?

-Sí, vivo aquí, donde está casado mi hijo.

-¡Cuánto me alegro de verte!

Zurbano se levantó, se acercó al viejo y estuvo hablando con él. Mecolalde, que conocía muy bien la vida de su jefe, contó a Leguía y a Aviraneta lo ocurrido a Zurbano con aquel hombre.

El recién llegado había sido cabo de Carabineros y perseguidor de Zurbano en sus tiempos de contrabandista. El cabo Caparroso tenía fama de templado, y como Zurbano se le escapaba de entre las uñas, juró prenderle cuando le echase la vista encima. Un día, el carabinero lo vió en el monte, con dos mulos cargados de mercancías. Amartilló el fusil, y, saltando por entre las zarzas, se plantó delante de Zurbano, y, echándose el arma al hombro, gritó: "¡Alto! ¡Ríndete!" "Bueno, me rindo", dijo el contrabandista. "Hala. Tira para adelante", añadió el cabo. Martín comenzó a marchar con sus mulos hacia el pueblo. Al llegar a un recodo, la carga de uno de los machos se inclinó hacia un lado; Zurbano fué a arreglar la alforja, y con un movimiento rápido sacó un trabuco de debajo de la manta, y, apuntando al carabinero, gritó: "Ríndete tú ahora, o disparo." El cabo Caparroso dijo al contrabandista que le perdonaba, que se fuera; pero Zurbano, riendo, contestó: "¡Ca!; ahora toma tú del ramal a las caballerías y llévalas hasta la cuadra de mi casa. Yo voy detrás."

El cabo y Zurbano llegaron a Varea, y allí, Zurbano le ofreció al carabinero una buena cena y se hicieron amigos.

-Algo parecido le sucedió al Empecinado-dijo Aviraneta.

-¿Cuándo conoció usted al Empecinado?-preguntó Mecolalde.

Le conocí el año 13-contestó Aviraneta-. Peleé con él y con el cura Merino en tiempo de la guerra de la Independencia; luego luché, con una partida suelta, contra Merino, el año 23, y fuí, durante algún tiempo, secretario de campaña del Empecinado.

Todos los comensales se le quedaron mirando atentamente. A pesar de que aquel hombre no era viejo aún, pertenecía a otra generación: a una generación que en menos de treinta años había tomado un carácter legendario.

-¡El Empecinado!-exclamó Zurbano, que se había despedido del antiguo cabo de Carabineros y volvía a su sitio a la mesa-. He oído decir que fué siempre hombre de gran corazón y gran liberal.

-¿Era como Martín?-preguntó Mecolalde, a quien le gustaba sacar a relucir, siempre que podía, a su jefe.

Zurbano torció el gesto.

-Eran muy diferentes-siguió diciendo Aviraneta, mirando a Zurbano con su impasibilidad habitual-. Este Martín y aquel Martín, los dos han nacido guerreros, con el sentimiento de las sorpresas y de las emboscadas. En esto únicamente se parecen; en lo demás, muy poco. El Empecinado era como una encina de Castilla, robusta, fuerte, achaparrada; éste es como un pino alto y delgado; el Empecinado[176] era más tosco, más pueblo; éste es... más fino, más aristócrata.

-¡Aristócrata yo!-exclamó Zurbano, sorprendido, y lanzó una blasfemia que hizo persignarse a todas las mujeres de la casa-. Sólo a ti se te ocurre decir esto.

-Sí, aristócrata. A pesar de tu rudeza aparente y de tus palabras, eres un aristócrata.

-¡Yo, que no llevo ni siquiera las insignias de mi grado!

-Por eso, porque eres aristócrata.

-El Empecinado era más humano; éste es más duro, más implacable; el Empecinado era francote, sencillo; éste es un zorro.

-Sin duda; porque desciendo de vascongados-replicó Zurbano con malicia, sabiendo que Aviraneta lo era.

-Quizá por eso. El Empecinado era como un niño, y lo hubiera sido siempre; éste es como un viejo; aquél no tenía ambición; éste la tiene; aquél era sano; éste, no.

Zurbano, que había seguido la comparación con cierta ansiedad disimulada, como hombre que oye un horóscopo en el que cree, quedó pensativo.

-¿De dónde sabes que yo no estoy sano?-preguntó.

-No lo sé. Lo supongo nada más. Cuando uno es un rabioso, un violento, es que no está sano.

-Eres inteligente, Aviraneta.

-Me tengo por tal; quizá sea una equivocación.

-Ves a los hombres por dentro; pero no progresarás.

-Comprenderás a la gente; pero eso no te servirá de nada. Alguno dirá: "Ese hombre tiene talento, tiene valor, tiene perspicacia..." Pero te sobra una cosa: la personalidad; eres demasiado Aviraneta; no sabes pensar en los demás; te falta otra: la suerte. Detrás de ti no irá nunca nadie; tendrás que estar siempre a las órdenes de un hombre que valga menos que tú: el inteligente te temerá, el no inteligente te despreciará.

-¿Es mi horóscopo?-dijo Aviraneta.

-¿Y qué debo hacer, según tú?

-Retirarte de la vida activa.

Aviraneta quedó pensativo, y una sonrisa de tristeza frunció sus labios.

-¿Te ha molestado?-dijo Zurbano, riendo y poniendo la mano en el hombro de su interlocutor.

-No; ¿por qué? El destino está por encima de los hombres.

-Pues véngate, pronosticándome alguna desgracia.

-¿Desgracia? No sé si la tendrás, Martín. Por lo pronto, desconfía de tu carácter. Eres un militar, un buen militar. Has hecho lo más difícil de tu carrera. Si prosperas, como prosperarás, querrán hacer de ti un político, y entonces...

-Entonces fracasarás, y podrás llegar a perder todo lo que has ganado, si no pierdes también la vida.

Realmente, Zurbano era de esos tipos en cuya frente parece leerse un destino trágico.

-Son ustedes pájaros de mal agüero-exclamó Mecolalde-; dejemos esto, y que traigan café.

Estaban tomando el café cuando delante del parador la charanga del regimiento de Zurbano comenzó a tocar el himno de Riego.

Zurbano, Aviraneta, Leguía, Mecolalde y los oficiales salieron al balcón.

Soldados y gentes del pueblo se habían amontonado delante de la casa. Uno de los soldados llevaba en la cabeza un sombrero de teja, grande, y repartía bendiciones, entre las carcajadas de los demás.

Cuando los jefes aparecieron en el balcón cesó el tumulto.

-¡Viva Zurbano!-gritó un hombre del pueblo con voz furiosa, levantando un garrote blanco en el aire.

-¡Viva!-repitieron varias voces, igualmente frenéticas.

Zurbano se estremeció; parecía un caballo encabritado.

-¡Riojanos!-exclamó con voz vibrante, agarrándose con las dos manos al hierro del balcón-. ¡Viva la reina!

-¡Viva la libertad!-gritó Aviraneta.

La charanga volvió a tocar el himno de Riego aun con más brío.

Pello quedó asombrado al mirar a Aviraneta. Estaba pálido de la emoción, con las lágrimas en los ojos.

-Maestro, está usted emocionado. El aire de la Libertad le emborracha.

-¡Si le llegan a usted a ver en el balcón las Piscinas!-añadió Pello, burlonamente.

Aviraneta sonrió, y tuvo que limpiarse disimuladamente los ojos.

Zurbano y sus oficiales habían salido camino de La Bastida. Hasta un par de horas después, Aviraneta y Leguía no tuvieron la silla de postas preparada.

Montaron a la puerta del parador, y comenzaron a bajar de prisa el cerro de Laguardia.

El día, de Junio, era claro, con sol, pero fresco; algunas nieblas suaves, ligeras, iban corriendo por el aire y deshaciéndose sobre la falda obscura de los montes.

Al pasar por cerca de Samaniego se encontraron a Mecolalde, con una compañía, que iba a retaguardia. Habían detenido un landó, ocupado por una señora y un caballero, y a dos vagabundos de malas trazas que se habían escondido en un viñedo al ver a la tropa. En ellos reconoció Leguía al hombre de la zamarra y al Raposo.

-Ahí tiene usted a dos de los asaltantes de anoche-dijo Pello a Aviraneta.

El hombre de la zamarra, al ver a Aviraneta volvió la cabeza rápidamente.

-¿Han cogido ustedes gente sospechosa?-preguntó Aviraneta a Mecolalde.

-¿Qué clases de tipos son?

-Estos son espías de los carlistas.

-Entonces, mala les espera.

-Martín ordenará lo que haya que hacer con ellos.

La silla de postas avanzó por entre los soldados; al pasar por delante del landó detenido, Aviraneta echó una mirada hacia el interior del coche y se estremeció.

-Va dentro una mujer muy guapa-dijo Leguía, que había mirado también.

Aviraneta no dijo nada; pero poco después mandó al cochero de la silla de postas que se detuviese; se paró la silla de postas en medio del camino, y pasó por delante de ella el landó, rodeado de soldados.

Detrás del caballo de Mecolalde venían el Raposo y el hombre de la zamarra con las manos atadas.

En esto se vió aparecer a Zurbano, al galope, seguido de un ayudante. Mecolalde se acercó a él, y los dos jefes hablaron. Mecolalde explicó, sin duda, a Zurbano lo que ocurría.

-A los dos vagabundos y al caballero, que los fusilen delante de esta tapia-gritó Zurbano-. A la señora llevadla al depósito.

Dos soldados abrieron el landó e intimaron a los viajeros para que bajasen. Salieron del interior un caballero y una señora. El caballero era un hombre[183] de unos cuarenta años, delgado, esbelto, de bigote corto; la señora, una mujer morena, de poca estatura, pero de arrogante presencia.

Aviraneta se acercó disimuladamente a Zurbano.

-Martín-dijo-: una palabra.

Zurbano se inclinó desde su caballo.

-Esta mujer ha sido mi mujer-dijo Aviraneta.

-Sí. ¿No podrías dejarla en libertad?

-Lo haré por ti.

-Y por los otros, ¿puedes hacer algo?

-Nada. Dile a esa señora que se vaya. No hago la guerra ni a las mujeres ni a los niños; no soy ningún Cabrera.

Aviraneta le rogó a Pello que comunicara a aquella señora las palabras de Zurbano. Leguía se acercó a la dama y se descubrió.

-Señora-dijo-: el coronel Zurbano, como favor especial, le permite a usted marcharse libremente.

-Pues dígale usted a ese bruto-replicó la dama, con aire orgulloso e insultante-que no me separo de mi marido.

Leguía se inclinó, y, acercándose a Aviraneta, le contó lo que pasaba.

-¿Es su marido?-preguntó Aviraneta, con cierto asombro.

Aviraneta habló nuevamente a Zurbano, y le convenció de que sería mejor interrogar a los prisioneros.

-Bueno; vamos a entrar en esta casa. Se celebrará un juicio sumarísimo.

La casa que había indicado el coronel tenía un ancho zaguán y una columna de piedra en el centro; pusieron junto a ésta una mesa; Zurbano se sentó en medio; a su derecha, Mecolalde, y a su izquierda, un capitán.

-Que entren los prisioneros-dijo Zurbano.

Rodeados de media docena de soldados y de varios oficiales entraron la señora, el caballero, el Raposo y el hombre de la zamarra.

-Interrógueles usted, capitán-dijo Zurbano.

-¿Cómo se llama usted?-preguntó el capitán.

-Don Fernando de Vargas-contestó el caballero, esforzándose por aparecer sereno y tranquilo.

-¿De dónde viene usted?

-¿Lleva usted alguna misión de su partido?

-¿Qué parentesco tiene usted con esa señora?

-¿Conoce usted a estos dos hombres?

-A éste-y señaló al de la zamarra-lo conozco. Ha sido criado mío; pero hace ya muchos años que no le veía. Al otro no le conozco.

-Está bien. ¿Sigo el interrogatorio?-preguntó el capitán a Zurbano.

-No; empiece usted con el otro.

EL HOMBRE DE LA ZAMARRA SE DEFIENDE

El capitán comenzó a interrogar al hombre de la zamarra; pero éste, por exceso de astucia, quiso hacerse el tonto. El capitán se picó al ver que el mendigo se le escabullía por entre los dedos, y fué acorralándole a preguntas. A veces, las contestaciones maliciosas y los subterfugios del viejo hicieron arrancar una carcajada a los oficiales.

En esto, abriéndose paso por entre los soldados, se presentó ante el tribunal un hombre con facha de labriego. Ni Aviraneta ni Leguía le reconocieron; era uno de los que habían estado la noche anterior en el parador del Vizcaíno, el compañero del asesinado por la banda del hombre de la zamarra.

-¿Quién es usted y qué quiere?-preguntó Zurbano, al verle.

-Vengo a declarar-dijo el labriego-. Ayer noche, un compañero mío, tratante en granos, y yo fuimos al parador del Vizcaíno, de Laguardia. Nos pusieron a los dos a dormir en el mismo cuarto. A media noche me desperté sobresaltado, y me encon[186]tré con cinco hombres que me ataron y me amenazaron con las navajas si daba un grito. Aquellos hombres acababan de matar en la cama a mi compañero; entre los asesinos estaban estos dos.

-¡Miente!-gritó el hombre de la zamarra-. Ese día yo no estaba en Laguardia.

-Digo la verdad-afirmó el labriego.

-¿Los reconoce usted a los dos? ¿Tiene usted la seguridad de que son ellos?-preguntó Zurbano, señalando al de la zamarra y al Raposo.

-Sí, señor; la seguridad absoluta.

-Está bien. No hay más que hablar. Retírese usted, buen hombre. Se hará justicia. La señora y el caballero, que vayan escoltados al depósito de Logroño. A estos dos granujas pegarles cuatro tiros delante de esa tapia.

El hombre de la zamarra, al oir esto, dió un salto y se echó para atrás; derribó a tres o cuatro soldados; pero no pudo salir y cayó al suelo. Allí se defendió como una fiera, pateando, mordiendo, hasta que le sujetaron y le ataron los brazos. El Raposo, sin que nadie se diera cuenta, se escabulló como una rata y comenzó a correr a campo traviesa. Los soldados le dispararon una descarga y cayó a cuarenta o cincuenta metros; pero poco después se levantó y echó a correr.

El hombre de la zamarra presenció la fuga de su compañero. Cuando le mandaron avanzar por la carretera, para fusilarle, estaba transfigurado. Se veía vencido; pero esto le daba una gran energía.

-¡Canallas! ¡Cobardes! Por mucho que me matéis yo he matado más de los vuestros-gritaba.

-¡Anda! ¡Anda! Que te vamos a dar para vino-le decía un soldado joven, riendo.

Al pasar por delante de Aviraneta, el hombre de la zamarra le miró fijamente y exclamó:

-Señor de Aviraneta. Cada cual trabaja por sus ideas, a su manera, ¿verdad?

Aviraneta no dijo nada.

La patrulla que llevaba al que iban a fusilar se alejó.

Al poco rato se oyó una descarga; poco después un tiro suelto, y luego, otro.

-Ya lo han rematado-dijo un soldado viejo a Leguía.

-En fin, un enemigo menos-murmuró Aviraneta.

Aviraneta y Leguía montaron en la silla de postas y cruzaron por entre los soldados de Zurbano.

-¿Habrá usted presenciado muchas escenas de éstas, eh, don Eugenio?-preguntó Leguía.

-¡Figúrate! Cuando estemos tranquilos, y si no te aburre, te contaré algunos episodios de mi vida.

-¿Aburrirme? ¡Nada de eso! Le escucharé a usted con mucho gusto.

La silla de postas marchó a tomar la carretera de Haro, y de allí siguió en dirección a Miranda de Ebro.

http://jossoriohistoria.blogspot.com.es/