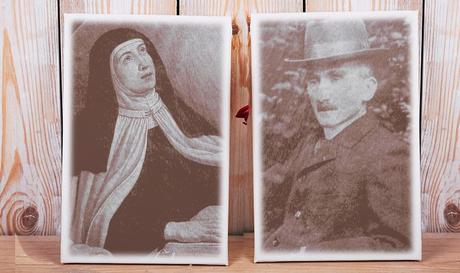

Pedro Paricio Aucejo

Pedro Paricio Aucejo

Después de la muerte de la Santa de Ávila, el testigo apostólico del teresianismo fue tomado por sus hijas, que llevaron a cabo en Europa la primera expansión internacional de las carmelitas descalzas. Tras la fundación portuguesa del monasterio de Lisboa en 1585, Ana de Jesús y otras compañeras pasaron a Francia en 1604 y fundaron allí varios conventos. Por otra parte, aunque la difusión de sus libros no fue fulminante en nuestro continente, la introducción de sus escritos en el país galo, tanto por medio del latín –la lengua culta de entonces y, en cierto modo, internacional– como del francés, despertó interés inmediato y gran éxito editorial.

La primera iniciativa en este ámbito se debió a un caballero-sacerdote de padre español y madre francesa, Juan de Quintanadueñas Brétigny, bien avezado en ambos idiomas, el galo y el castellano. En 1598, este autor publicó en un solo volumen las tres obras mayores de la monja castellana. A partir de ese momento se desencadenó toda una catarata de ediciones que, durante los siglos posteriores, empaparía el territorio francés de espíritu teresiano, tanto dentro como fuera del catolicismo e incluso en el ámbito de la increencia. Así sucedió en la segunda mitad del XIX y la primera del XX con Henri Bergson (1859-1941), filósofo y premio Nobel de Literatura.

Para el máximo exponente del espiritualismo francés, la religión auténtica se identifica con el misticismo en tanto que genera “una toma de contacto y, por consiguiente, una coincidencia parcial con el esfuerzo creador que la vida manifiesta. Este esfuerzo es de Dios, si no es Dios mismo”. Frente al misticismo antiguo –el neoplatónico y el oriental–, considerado por él como un misticismo de la contemplación que no ha creído en la eficacia de la acción humana, Bergson sitúa el misticismo completo de los grandes místicos cristianos, entre los que señala a santa Teresa de Jesús. Para sus representantes el éxtasis no es un punto de llegada sino de partida con respecto a una acción eficaz en el mundo.

Desde esta perspectiva, el amor del místico por la humanidad es el amor mismo de Dios y continúa la obra de la creación divina (“Dios es amor y es objeto de amor: aquí está todo el misticismo”). De ese modo, la experiencia mística conduce a considerar el universo como el aspecto visible y tangible del amor y de la necesidad de amar. Visto así, no resulta extraño que el pensador parisino vincule la aparición de algún genio místico con la corrección de los males sociales y morales que sufre la humanidad, hasta el punto de considerar que, mediante el renacimiento del misticismo, nuestra especie podría recuperar “la función esencial del universo, que es una máquina de hacer dioses”.

Se comprende así que, según manifestó en carta a Jean Chevalier, le pareciera “grotesco el intento de presentar al místico como un desequilibrado, y el misticismo como un estado patológico. Los grandes místicos han sido y son hombres y mujeres dotados de profunda sensatez, y alguien pudo llamarles los grandes positivistas del espíritu. Cuando leí a San Juan y a Santa Teresa me impresionó esa nota de realismo que no engaña, que distingue de primera intención y a ciencia cierta el relato del viajero que efectivamente recorrió los países de que nos está hablando”. El acceso a su misticismo –“que relaciona directamente al alma humana con Dios y le permite comprender al mismo tiempo que es tan poca cosa”– le posibilitó el entendimiento de “lo importante de la cuestión religiosa, cuyo significado se [le] había escapado [hasta entonces]”.

Es este, en síntesis, el interés que, según expone el filósofo francés en Las dos fuentes de la moral y de la religión, suscitó en él la descalza abulense. Sin embargo, dicho aliciente no logró desencadenar, a diferencia de lo sucedido en otros pensadores, el pleno cambio de sus creencias religiosas. Es cierto que, después de 1932, fecha de publicación de la citada obra, Bergson, que era de origen judío, fue orientándose cada vez más hacia el catolicismo, en el que veía el complemento del judaísmo. Pero –como se afirma en un pasaje de su testamento de 1937, revelado por su esposa–, ante la ola de antisemitismo que iba propagándose por el mundo, renunció a su verdadera conversión, prefiriendo así “permanecer entre los que [poco después iban a ser] perseguidos”.