El pasado 23 de marzo nos ha dejado un referente político que hacía tiempo que estaba en los libros de Historia. Asistimos al luto por el que fue el último Presidente del Gobierno de la dictadura y el primero de la democracia. Por ello la prensa escrita y audiovisual se está deshaciendo en elogios de un político que cuando ejercía política fue denostado por propios y ajenos. Puede que a nivel personal no estemos ante un personaje de la talla que muchos panegíricos dan a entender, desde luego no era un Churchill o un Roosevelt, pero la labor a la que se tuvo que enfrentar sí puso a prueba todo su ingenio y habilidad política. Puede que fuese un político mediocre en el normal devenir de la política. Pero es que la época en que asumió la dirección del Ejecutivo no era normal. Se trataba de una época de excepcional trascendencia para la historia de España y esa excepcionalidad tan bien gestionada convierten a Suárez en un Presidente excepcional. Obviamente la labor realizada por Suárez contó, a pesar de los muchos escollos, con el viento a favor de la voluntad de cambio de la sociedad española. Un cambio que la sociedad demandaba se realizase sin sobresaltos y con cautela. La forma en que Suárez congenió con este sentir general llevó a buen puerto sus planes. Y es que Suárez supo evaluar los cambios producidos en la sociedad española del tardofranquismo porque él era un elemento que tenía la capacidad de analizarlos desde dentro del moribundo régimen. Los avances económicos del plan de estabilización dieron a España la tupida red de clases medias que toda sociedad necesita para que cuaje un régimen democrático. Obviamente ese no era el plan de El Pardo, pero las consecuencias fueron una transformación de la sociedad española que anunciaban que un franquismo sin franco era una mera ilusión. Pocos se creyeron aquello de que "después de Franco, las instituciones". Pero el aparato del régimen se mantuvo sin fisuras de importancia hasta 1974, pese al deterioro de la salud del dictador. Éste había designado a Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey y nada hacía pensar que la firme voluntad del Príncipe era desmontar el régimen. El aparato esperaba vivir tras la figura de un rey títere manteniendo lo esencial con reformas cosméticas.

Pero en 1974 un acontecimiento político de primer orden cambió la situación. La Revolución de los Claveles en Portugal supuso para el establishment franquista un ejemplo de sus peores miedos: una insurrección desde dentro. El régimen hermano, el salazarismo, había caído por una insurrección militar y despertado el fantasma del comunismo en un país de la OTAN. La revolución de los Claveles puso al régimen ante el espejo, y mientras unos vieron la necesidad de llevar a cabo reformas de calado en España, otros se encerraron en el Bunker para defender frente viento y marea las esencias de aquella amalgama amorfa que era el Movimiento.

Aunque existe la tentación de establecer una línea recta entre Suárez y el Príncipe desde que confraternizaron en una comida en Segovia cuando Suárez era el Gobernador Civil y ambos hablaron de la posibilidad de reforma del sistema, lo cierto es que los planes de Juan Carlos estaban en proceso de configuración.

La relación entre el Príncipe y Adolfo Suárez se estrechó cuando éste asumió el cargo de Director General de RTVE. Aunque como abogado de formación no sabía nada de periodismo, sí sabía de la enorme influencia del medio en los hogares españoles y como tal lo utilizó. La imagen del Príncipe estaba siendo denostada por los miembros del Bunker desde diarios afectos como el Alcázar y vendida al público como poco más que un tonto; pero Suárez rehabilitó la imagen del Príncipe haciendo un seguimiento de sus viajes por España. No solo eso, Adolfo Suárez se jugó el puesto y su carrera política por el Príncipe al negarse a retransmitir la boda entre su primo, Alfonso de Borbón y Dampierre y la nieta de Franco. Negarse, pese a las presiones, a retransmitir la boda de la nieta de Franco en lo que todavía era la "finca de papá" era jugársela. Muy probablemente con esta acción la relación entre el futuro rey y el que será su PM se reforzó.

El final del régimen se acercaba tan rápido como se le iba escapando la vida al dictador, y los privilegios de mucha gente dependía en gran medida de que Franco siguiera con vida. Por ello, a pesar de los deseos del dictador, el Bunker y la camarilla de El Pardo deseaban alargar la agonía de Franco con la esperanza de que Rodríguez Valcarcel, Presidente del Consejo del Reino y las Cortes franquistas, se prorrogase un mandato más. Manteniendo a salvo la esencia del régimen.

Era el cargo clave para comenzar a desmontar el edificio del franquismo, pero eso el ya Rey, siguiendo el plan de Torcuato Fernández Miranda, le nombró presidente de las Cortes y del Consejo del Reyno y mantuvo a Carlos Arias Navarro como PM ante el estupor de la opinión pública.

Pero aunque SM mantuviese al "desastre sin paliativos" de Arias Navarro, había comenzado la tarea de buscar al actor que escenificase el final del franquismo.

La postura que defendía la oposición democrática era una fórmula tan sencilla como fracasada en la historia de España. Borrón y cuenta nueva. Romper con el pasado, elecciones constituyentes y la construcción de un nuevo régimen. Pero en un país donde todas las estructuras de poder estaban copadas por afectos al régimen y más uno basado en las Fuerzas Armadas, llevar a cabo semejante plan era un suicidio y tenía todos los visos de acabar muy mal.

Pero en 1974 un acontecimiento político de primer orden cambió la situación. La Revolución de los Claveles en Portugal supuso para el establishment franquista un ejemplo de sus peores miedos: una insurrección desde dentro. El régimen hermano, el salazarismo, había caído por una insurrección militar y despertado el fantasma del comunismo en un país de la OTAN. La revolución de los Claveles puso al régimen ante el espejo, y mientras unos vieron la necesidad de llevar a cabo reformas de calado en España, otros se encerraron en el Bunker para defender frente viento y marea las esencias de aquella amalgama amorfa que era el Movimiento.

Aunque existe la tentación de establecer una línea recta entre Suárez y el Príncipe desde que confraternizaron en una comida en Segovia cuando Suárez era el Gobernador Civil y ambos hablaron de la posibilidad de reforma del sistema, lo cierto es que los planes de Juan Carlos estaban en proceso de configuración.

La relación entre el Príncipe y Adolfo Suárez se estrechó cuando éste asumió el cargo de Director General de RTVE. Aunque como abogado de formación no sabía nada de periodismo, sí sabía de la enorme influencia del medio en los hogares españoles y como tal lo utilizó. La imagen del Príncipe estaba siendo denostada por los miembros del Bunker desde diarios afectos como el Alcázar y vendida al público como poco más que un tonto; pero Suárez rehabilitó la imagen del Príncipe haciendo un seguimiento de sus viajes por España. No solo eso, Adolfo Suárez se jugó el puesto y su carrera política por el Príncipe al negarse a retransmitir la boda entre su primo, Alfonso de Borbón y Dampierre y la nieta de Franco. Negarse, pese a las presiones, a retransmitir la boda de la nieta de Franco en lo que todavía era la "finca de papá" era jugársela. Muy probablemente con esta acción la relación entre el futuro rey y el que será su PM se reforzó.

El final del régimen se acercaba tan rápido como se le iba escapando la vida al dictador, y los privilegios de mucha gente dependía en gran medida de que Franco siguiera con vida. Por ello, a pesar de los deseos del dictador, el Bunker y la camarilla de El Pardo deseaban alargar la agonía de Franco con la esperanza de que Rodríguez Valcarcel, Presidente del Consejo del Reino y las Cortes franquistas, se prorrogase un mandato más. Manteniendo a salvo la esencia del régimen.

Era el cargo clave para comenzar a desmontar el edificio del franquismo, pero eso el ya Rey, siguiendo el plan de Torcuato Fernández Miranda, le nombró presidente de las Cortes y del Consejo del Reyno y mantuvo a Carlos Arias Navarro como PM ante el estupor de la opinión pública.

Pero aunque SM mantuviese al "desastre sin paliativos" de Arias Navarro, había comenzado la tarea de buscar al actor que escenificase el final del franquismo.

La postura que defendía la oposición democrática era una fórmula tan sencilla como fracasada en la historia de España. Borrón y cuenta nueva. Romper con el pasado, elecciones constituyentes y la construcción de un nuevo régimen. Pero en un país donde todas las estructuras de poder estaban copadas por afectos al régimen y más uno basado en las Fuerzas Armadas, llevar a cabo semejante plan era un suicidio y tenía todos los visos de acabar muy mal.

Así que la vía de la reforma era la más sensata. Al fin y al cabo, "las leyes obligan pero no atan" como había dicho Torcuato al Rey en más de una ocasión.

El candidato a la Presidencia del Gobierno debía ser un aparitich del régimen para no levantar sospechas. Los favoritos eran, como ya es bien sabido, Fraga y Areiltza, pero fueron descartados. Fraga por ser demasiado autoritario para tratar con la opción democrática (y peor aún con el PCE) y Areiltza, aunque tenía excelentes contactos internacionales, estaba demasiado marcado para el búnker. Las intenciones del conde de Motrico eran demasiado evidentes, por lo que despertaba muchas suspicacias. Al final el Rey optó por Suárez, era un hombre del régimen pero no estaba demasiado marcado por un pasado conflictivo y, más aún provenía del Movimiento Nacional lo que le hacía, al menos a priori, poco sospechosos de llevar a cabo reformas excesivas para el establishment franquista.

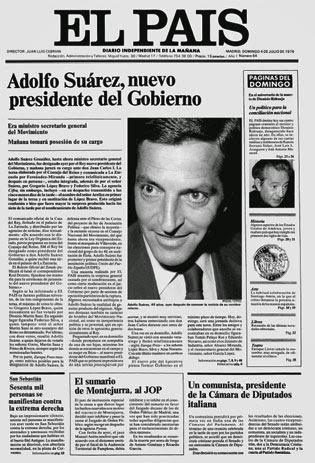

Ese fue el motivo por el que la prensa le dio una calurosa bienvenida plagada de críticas y auguraban la oleada de reformas del rey bajo el peor de los auspicios. El progresista diario El País, creado para impulsar una prensa democrática, editorializó la noticia con "Qué error, que inmenso error" firmado nada menos que por Ricardo de la Cierva.

Los partidos de la oposición democrática le ofrecieron un poco más de crédito que la prensa. Es cierto que todos deseaban una ruptura sin más, la convocatoria inmediata de Cortes constituyentes y la redacción de una constitución. Pero a pesar de sus planteamientos iniciales, la oposición no se cerró en banda a negociar con Suárez y la altura de miras del PM le llevó a tomar contactos con todos, sobre todo con los comunistas, jugándose su propio futuro político. La habilidad de Suárez radica en saber tratar con el PCE con cuyo líder tuvo una gran sintonía que en no pocas ocasiones obligó a plegarse al PSOE.

Suárez tuvo a su favor el mismo menosprecio del que gozó el Rey. Nadie daba un duro por ambos y hasta el mismo Rey Juan Carlos era llamado "el breve". Esa minusvaloración permitió a Suárez irse ganando a los líderes de la oposición democrática.

El otro gran as en la manga del PM fue la rapidez. Como bien cuenta Paul Preston en el obituario del Guardian, la estrategia de Suarez se basó en la rapidez con la que acometió las reformas. Semejante rapidez permitió avanzar sin que el búnker reaccionase y se organizase para oponerse a las reformas.

La rapidez de las reformas permitió a Suárez presentarse ante la oposición democrática con el aval de un programa que iba más allá del maquillaje del régimen, con lo que aumentó el crédito de sus promesas. Aunque no se trataba del programa de la oposición democrática, la ambición de Suárez y su rapidez hizo que ésta no ofreciese oposición alguna y, tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política, favorecieron la participación en el referéndum aunque sobre el papel no apoyasen el plan de Suárez.

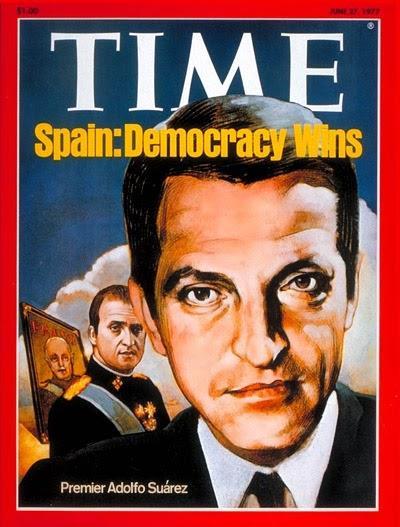

Una vez que la Reforma Política fue aprobada por abrumadora mayoría, los cambios se sucedieron a velocidad de vértigo. Tuvo lugar el 22 de junio de 1977 la primera convocatoria electoral desde la II República.

Así que la vía de la reforma era la más sensata. Al fin y al cabo, "las leyes obligan pero no atan" como había dicho Torcuato al Rey en más de una ocasión.

El candidato a la Presidencia del Gobierno debía ser un aparitich del régimen para no levantar sospechas. Los favoritos eran, como ya es bien sabido, Fraga y Areiltza, pero fueron descartados. Fraga por ser demasiado autoritario para tratar con la opción democrática (y peor aún con el PCE) y Areiltza, aunque tenía excelentes contactos internacionales, estaba demasiado marcado para el búnker. Las intenciones del conde de Motrico eran demasiado evidentes, por lo que despertaba muchas suspicacias. Al final el Rey optó por Suárez, era un hombre del régimen pero no estaba demasiado marcado por un pasado conflictivo y, más aún provenía del Movimiento Nacional lo que le hacía, al menos a priori, poco sospechosos de llevar a cabo reformas excesivas para el establishment franquista.

Ese fue el motivo por el que la prensa le dio una calurosa bienvenida plagada de críticas y auguraban la oleada de reformas del rey bajo el peor de los auspicios. El progresista diario El País, creado para impulsar una prensa democrática, editorializó la noticia con "Qué error, que inmenso error" firmado nada menos que por Ricardo de la Cierva.

Los partidos de la oposición democrática le ofrecieron un poco más de crédito que la prensa. Es cierto que todos deseaban una ruptura sin más, la convocatoria inmediata de Cortes constituyentes y la redacción de una constitución. Pero a pesar de sus planteamientos iniciales, la oposición no se cerró en banda a negociar con Suárez y la altura de miras del PM le llevó a tomar contactos con todos, sobre todo con los comunistas, jugándose su propio futuro político. La habilidad de Suárez radica en saber tratar con el PCE con cuyo líder tuvo una gran sintonía que en no pocas ocasiones obligó a plegarse al PSOE.

Suárez tuvo a su favor el mismo menosprecio del que gozó el Rey. Nadie daba un duro por ambos y hasta el mismo Rey Juan Carlos era llamado "el breve". Esa minusvaloración permitió a Suárez irse ganando a los líderes de la oposición democrática.

El otro gran as en la manga del PM fue la rapidez. Como bien cuenta Paul Preston en el obituario del Guardian, la estrategia de Suarez se basó en la rapidez con la que acometió las reformas. Semejante rapidez permitió avanzar sin que el búnker reaccionase y se organizase para oponerse a las reformas.

La rapidez de las reformas permitió a Suárez presentarse ante la oposición democrática con el aval de un programa que iba más allá del maquillaje del régimen, con lo que aumentó el crédito de sus promesas. Aunque no se trataba del programa de la oposición democrática, la ambición de Suárez y su rapidez hizo que ésta no ofreciese oposición alguna y, tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política, favorecieron la participación en el referéndum aunque sobre el papel no apoyasen el plan de Suárez.

Una vez que la Reforma Política fue aprobada por abrumadora mayoría, los cambios se sucedieron a velocidad de vértigo. Tuvo lugar el 22 de junio de 1977 la primera convocatoria electoral desde la II República.

Muchos pensaron que la labor de Suárez había concluido y no debía presentarse a las elecciones. Había sido nombrado para acometer la reforma y su trabajo había concluido. Pero Suárez era un animal político que se negaba a aceptar que su labor había finalizado, aún había pasos que dar en pro de la democracia, así que decidió presentarse. Pero le faltaba un partido.

Así que en una operación política kafkiana se sumó al partido que estaba construyendo Areiltza entre otros y, como había sucedido en la terna de 1976, consiguió moverle la silla una vez más y lograr que el Partido le presentase. Había nacido la UCD. Pero la membresía de Suárez en la UCD era un matrimonio de conveniencia. Suárez era un Presidente sin Partido, y la UCD era un Partido que deseaba un presidente y sabía que las credenciales de Suárez le haría ganar las elecciones.

Como partido, la UCD tampoco era una familia bien avenida puesto que era una amalgama de facciones: tecnócratas, católicos, socialdemócratas y democristianos unidos únicamente por la rapidez de la convocatoria electoral, conformando un partido poco coherente. De hecho el tiempo evidenciará está unión artificial. El hecho de que el Partido ganase unas elecciones antes de que tuviese lugar su congreso fundacional muestra las incoherencias internas y que solo era una plataforma para el auténtico vencedor, Suárez.

Con todo, la victoria de Suárez no fue todo lo arrolladora que el PM ni la UCD esperaban. Después de haber dado pasos tan decisivos, cabría esperar que el apoyo del electorado fuera masivo, o al menos más importante. La UCD se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, pero el electorado había dado un gran poder al PSOE y habían evidenciado que los Comunistas no eran la temible fuerza electoral que el tardofranquismo había temido.

Tras la segunda victoria electoral de la UCD los desencuentros dentro del partido, y entre el Partido y el líder se hicieron más notorios. Suárez se encontró con traiciones desde dentro del partido, mientras que muschos prohombres de la UCD fueron arreglando su salida, bien hacia AP de Fraga, bien hacia el PSOE. Cada vez más, Suárez estaba solo frente a una oposición muy bronca que le planteó una moción de censura. Incluso desde Zarzuela se presionaba para forzar la marcha de Suárez. El Rey y no pocos miembros de la UCD pensaban que el PM estaba amortizado y que él era el problema del partido, cuando al final resultó que el problema de la UCD era la UCD. Los acontecimientos así lo evidenciaron cuando, en octubre de 1982, el PSOE arrasó con 202 diputados y relegó a la UCD primero a la irrelevancia política y después a la desaparición.

Muchos pensaron que la labor de Suárez había concluido y no debía presentarse a las elecciones. Había sido nombrado para acometer la reforma y su trabajo había concluido. Pero Suárez era un animal político que se negaba a aceptar que su labor había finalizado, aún había pasos que dar en pro de la democracia, así que decidió presentarse. Pero le faltaba un partido.

Así que en una operación política kafkiana se sumó al partido que estaba construyendo Areiltza entre otros y, como había sucedido en la terna de 1976, consiguió moverle la silla una vez más y lograr que el Partido le presentase. Había nacido la UCD. Pero la membresía de Suárez en la UCD era un matrimonio de conveniencia. Suárez era un Presidente sin Partido, y la UCD era un Partido que deseaba un presidente y sabía que las credenciales de Suárez le haría ganar las elecciones.

Como partido, la UCD tampoco era una familia bien avenida puesto que era una amalgama de facciones: tecnócratas, católicos, socialdemócratas y democristianos unidos únicamente por la rapidez de la convocatoria electoral, conformando un partido poco coherente. De hecho el tiempo evidenciará está unión artificial. El hecho de que el Partido ganase unas elecciones antes de que tuviese lugar su congreso fundacional muestra las incoherencias internas y que solo era una plataforma para el auténtico vencedor, Suárez.

Con todo, la victoria de Suárez no fue todo lo arrolladora que el PM ni la UCD esperaban. Después de haber dado pasos tan decisivos, cabría esperar que el apoyo del electorado fuera masivo, o al menos más importante. La UCD se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, pero el electorado había dado un gran poder al PSOE y habían evidenciado que los Comunistas no eran la temible fuerza electoral que el tardofranquismo había temido.

Tras la segunda victoria electoral de la UCD los desencuentros dentro del partido, y entre el Partido y el líder se hicieron más notorios. Suárez se encontró con traiciones desde dentro del partido, mientras que muschos prohombres de la UCD fueron arreglando su salida, bien hacia AP de Fraga, bien hacia el PSOE. Cada vez más, Suárez estaba solo frente a una oposición muy bronca que le planteó una moción de censura. Incluso desde Zarzuela se presionaba para forzar la marcha de Suárez. El Rey y no pocos miembros de la UCD pensaban que el PM estaba amortizado y que él era el problema del partido, cuando al final resultó que el problema de la UCD era la UCD. Los acontecimientos así lo evidenciaron cuando, en octubre de 1982, el PSOE arrasó con 202 diputados y relegó a la UCD primero a la irrelevancia política y después a la desaparición.El ostracismo de Suárez pudo ser debido a que no solo era un convidado de piedra en la UCD y que ésta se estuviera descomponiendo, sino también en que los resultados posteriores evidenciaron que la gente apoyaba su plan de transición, no su ideología, motivo por el cual el electorado le dio la espalda a su nuevo proyecto: la CDS.

Suárez, como Gorbachov, tenia que ser el autor de las reformas, precisamente porque no despertaba los recelos del régimen y éstos no tuvieron tiempo para preparar una resistencia que si hubieran tenido si SM hubiera elegido a alguien con credenciales tan democráticas como Areiltza.

Suárez, como Gorbachov, tenia que ser el autor de las reformas, precisamente porque no despertaba los recelos del régimen y éstos no tuvieron tiempo para preparar una resistencia que si hubieran tenido si SM hubiera elegido a alguien con credenciales tan democráticas como Areiltza.Suárez no solo fue el actor que llevo a escena el cambio político en España, también dio pasos importantes para crear una derecha democrática, aunque se le escapase el proyecto de partido de las manos, y es que como dice Juan Francisco Fuentes en la que en mi opinión es la más ponderada biografía del PM, Suárez era un abogado sin despacho y un presidente sin partido. Muchos críticos con el proceso apuntan a que fue el travestismo del PC y del propio Carrillo lo que posibilitó que la Transición llegase a buen puerto. Obviamente el entendimiento entre Santiago Carrillo y el PM fue uno de los puntales de la Transición. Pero el PCE ya había escapado de los tentáculos del Kominform con la afirmación del Eurocomunismo años antes de la muerte de Franco. Han sido muchos los críticos del PM y es que es complicado establecer un juicio ponderado sobre ésta figura. Personalmente creo que lo mejor de Suárez fue hacer de la necesidad virtud. Nadie esperaba nada en absoluto de él y esa resultó ser su mejor baza. Hizo realidad el cliché de que no hay mejor cuña que la de la propia madera y él, un hombre del régimen, fue el actor designado para desmontarlo.

Su programa político era de una sencillez pasmosa: "elevar a la categoría política de normal lo que en la calle es simplemente normal". Que nadie esperase nada del PM era su ventaja, es más se esperaba su fracaso, por eso cada pequeño éxito animaba a sus interlocutores a dar pasos que él ya tenía planeados. Los utilizó de la mejor forma posible, pensaban que eran ideas suyas y que era Suárez el que cedía. Y era así porque la oposición no estaba acostumbrada a que las autoridades franquistas siquiera negociasen y menos cediesen. No podían pensar que un falangista, Secretario del Movimiento Nacional estuviera negociando con la oposición cambios legales de semejante calado. Y ahí radicó el éxito de la Transición, unido a la velocidad de vértigo en que se sucedieron los cambios.

Muchos han sugerido que Adolfo Suárez era un mero actor, un mero ejecutor de un guión escrito por Torcuato Fernández Miranda y dirigido por SM. Puede que estén en lo cierto y que Suárez sólo representase un papel, pero lo hizo tan bien que fue un auténtico éxito. Hacía siglos que en España nadie representaba su papel como era debido. Han sido pocos los que han levantado la voz sobre las sombras de Suárez, que las hubo, pero la joven democracia española está necesitada de símbolos y referentes. Símbolos porque, salvo el protocolo de muerte de la Corona, no existe en España usos institucionalizados para el adiós de las figuras políticas como sucede en Estados Unidos. La muerte del PM Calvo Sotelo fue un ensayo general para fijar unos usos y tradiciones democráticas en una democracia que todavía no los tiene.

Tal vez por ello, y por asegurarse que su padre tuviese una despedida acorde, Aldolfo Suárez Illana convocase a la prensa en una inusual y poco elegante conferencia de prensa para anunciar el inminente fallecimiento de su padre.

Símbolo, puesto que en una época plagada de escándalos económicos que salpican a todos los partidos y a casi todas las instituciones del Estado, el referente de Suárez reconcilia a los españoles con la política y, a la vez, demanda a la clase política otra forma de ejercerla.

Si la memoria de Adolfo Suátrez consigue algunos de estos objetivos habrá conseguido su última gran victoria.

Tal vez por ello, y por asegurarse que su padre tuviese una despedida acorde, Aldolfo Suárez Illana convocase a la prensa en una inusual y poco elegante conferencia de prensa para anunciar el inminente fallecimiento de su padre.

Símbolo, puesto que en una época plagada de escándalos económicos que salpican a todos los partidos y a casi todas las instituciones del Estado, el referente de Suárez reconcilia a los españoles con la política y, a la vez, demanda a la clase política otra forma de ejercerla.

Si la memoria de Adolfo Suátrez consigue algunos de estos objetivos habrá conseguido su última gran victoria.