Yo de cadenas siempre fui más bien poco. Sobre todo desde que, en una de mis zambullidas veraniegas en la playa de Las Teresitas, perdí la de plata rodinada con una cruz de Caravaca que me regaló mi padrino por mi Primera Comunión.

Mi otra desgraciada experiencia al uso fue con la minicadena Sanyo que los Reyes Magos encargaron en Visanta allá por el 86 y con la que un día se me ocurrió utilizar el plato del disco como el torno de un alfarero (en fin... ¡que en gloria esté!).

Además, he de confesar que también caí, pero brevemente, con la prehistórica cadena de la carta a la que había que añadirle una peseta, so pena de sufrir una temible maldición si la rompías. (Que ahora que lo pienso, tal vez de ahí venga lo mío)

Sin embargo, al llegar los 90 todas estas cosas se difuminaron de repente y quedaron en un rincón olvidado de nuestro imaginario colectivo hasta que la aparición del whatsapp las logró despertar de su plácido letargo y las reinstaló con virulencia en nuestras vidas.

Por si fuera poco, en estos tiempos del Coronavirus, en los vivimos prisioneros en nuestras casas como Condes de Montecristo 2.0, las cadenas se han extendido de tal modo que nadie (y yo el primero) se resiste a participar en ellas como modo de liberarnos por unos instantes del hastío de nuestro confinamiento.

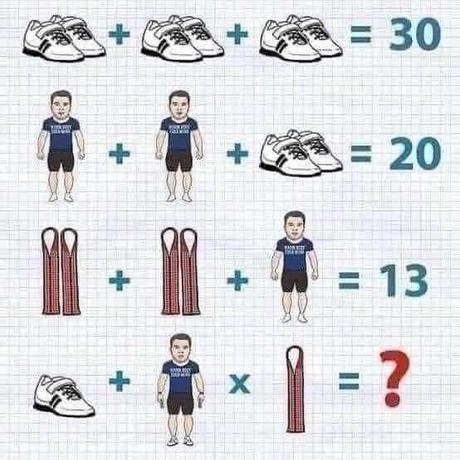

Así, contamos triángulos, buscamos cuadrados hasta que se nos queman las pestañas en un imposible entramado de líneas o sumamos y multiplicamos con pictogramas repletos de trampas tratando de demostrar nuestra habilidad a nuestros amigos de Facebook, Twitter o Instagram.

Ponemos a prueba nuestro ingenio intentando adivinar acertijos tontorrones como el de la Fruta sin A. Resolvemos test de como los que en nuestra adolescencia venían en el SuperPop en los que pregonamos al mundo entero los lugares a los que hemos viajado, cuáles son nuestros cantantes, películas, comidas, bebidas o colores favoritos, incluso cuantos tatuajes tenemos, si nos hemos operado o no la nariz, los pechos, las orejas de soplillo (táchese lo que proceda) o hasta qué número de zapato calzamos. Respondemos absurdos cuestionarios en los que contamos, sin pudor alguno, la última vez que nos saltamos un semáforo, que mentimos o que hicimos el amor. Revelamos alegremente nuestros vicios ocultos, nuestro mayor secreto, con quién seríamos infiel, cuando fue nuestra primera borrachera o cuando dimos nuestro primer beso.

Nos sumamos a los challenges o retos de todos los famosos y frikis habidos y por haber, bailando, cantando, cumpliendo con las más variopintas tablas de gimnasia, haciendo malabares con rollos de papel higiénico o vistiéndonos solo con una almohada para subirlo luego al Tik Tok dando rienda suelta a nuestro ego con la excusa de contrarrestar con buen humor las malas noticias que nos llegan a diario.

Aceptamos los desafíos de contar con pelos y señales lo primero que vamos a hacer cuando se acabe la cuarentena o de enseñar fotos de cuando éramos niños, de nuestras parejas (actuales o pasadas), de nuestras mascotas o de nuestros hijos y difundimos a la ligera nuestros lugares de vacaciones, nuestros balcones, terrazas, cocinas, salones o rincones preferidos de la casa, facilitando la labor de documentación a todos los ladrones, quinquis, malandros y cualquier categoría de delincuentes que en estos días están ojito avizor.

No obstante, se da la paradoja de que, al mismo tiempo, nos dejamos llevar por la histeria colectiva e incendiamos las redes criticando la medida del Gobierno de rastrear nuestros teléfonos, amparándonos en la ley de protección de datos y alegando nuestro derecho a la privacidad.

No sé yo, pero igual nos lo deberíamos hacer mirar.