Senegal a menudo se presenta como un país extraordinario en el continente africano, sobre todo en el África occidental. Determinados indicadores de organismos internacionales así lo avalan: es uno de los países menos corruptos, más democráticos y con mayores libertades civiles de todo el continente, sin apenas parangón entre sus vecinos, en los que la inestabilidad y el conflicto parecen haberse asentado a perpetuidad. No en vano, Senegal es uno de los pocos países africanos que nunca ha sufrido un golpe de Estado y en su historial, además, no figuran guerras civiles a escala nacional ni Gobiernos militares.

En efecto, Senegal cuenta con una Historia un tanto peculiar. Independiente de Francia desde 1960 —aunque entonces formaba parte de la efímera Federación de Malí—, su primer presidente fue uno de los máximos exponentes del movimiento literario, social y político de la negritud, Leopold Senghor. Su trayectoria previa de lucha contra la discriminación racial de la metrópoli lo hizo erigirse como una figura de carisma y prestigio tanto en Francia como, particularmente, en todo el continente africano. En sus dos décadas en la presidencia, Senghor se convirtió en una de las figuras preeminentes del socialismo africano, adaptado a la realidad sociocultural senegalesa y fiel a los preceptos de emancipación racial de la negritud. Además, difería en buena medida de las tesis marxistas y del modelo totalitario de la Unión Soviética propugnado en otros países del continente.

Para ampliar: “Negritude and African Socialism: Rhetorical Devices for Overcoming Social Divides”, Aslı Berktay, 2010

Suele argumentarse a favor del primer presidente que su híbrido entre socialismo y negritud proporcionó las bases de una sociedad tolerante en su compleja diversidad sociocultural. El propio Senghor era un presidente católico de la etnia serer con una marcada influencia francesa en un país cuya población es eminentemente musulmana — en torno al 95%— y en el que predominan los wolofs y los fulanis. La dignificación del mundo negro subsahariano y la vocación panafricana impulsada por el presidente senegalés dotaron de un prestigio extraordinario a su país en las primeras décadas de las recién independizadas naciones africanas. Ello se trasladó a la Organización Unidad Africana, de la cual fue uno de los padres fundadores. Tanto en ella como en su sucesora, la Unión Africana, Senegal ha mantenido un carisma diplomático que se ha visto reforzado por otros alicientes, como ser uno de los pocos países en el continente que acumula transiciones políticas democráticas y pacíficas: en el 2000, tras 40 años en el Gobierno, el Partido Socialista reconoció la derrota electoral ante el Partido Democrático, liderado por Abdoulaye Wade; tras dos mandatos presidenciales de este, el pueblo senegalés eligió en 2012 como presidente a Macky Sall, líder de Alianza por la República.

Aparte del buen hacer de Senghor, otra de las razones que se suelen citar para explicar la estabilidad senegalesa es el papel del sufismo como elemento trasversal y cohesionador de la sociedad senegalesa y dique de contención de ideologías radicales. Desde que el sufismo penetrara en la actual Senegal alrededor del siglo XV, la influencia de las cofradías se ha desarrollado hasta el punto de convertirse en un pilar fundamental de la actividad económica, social y política del país. Sus fieles han logrado fusionar el animismo y las tradiciones preislámicas con el islam suní y dotarlo de un carácter único y diferenciado del islam árabe. Además, resultan esenciales en la provisión de servicios básicos e infraestructuras allí donde no llega el Estado.

Para ampliar: “Los sufíes: ascetismo, poesía y misticismo en el islam”, Daniel Roselló en El Orden Mundial, 2016

Lejos del idilio

Los elementos positivos que han hecho de Senegal un país más estable que su entorno no deben inducir al error de idealizar la trayectoria del país atlántico. En primer lugar, ni el mandato ni el legado de Senghor están exentos de críticas. Al expresidente se le achaca que acabara sumido en su propia retórica, progresivamente alejada de los problemas específicos del pueblo senegalés. La contención de libertades civiles y de la disidencia política existieron durante su presidencia, particularmente durante su primera década, y se hicieron más visibles en la década posterior a su dimisión en 1981, cuando la oposición denunció sucesivos fraudes electorales.

Senghor también quedó acomodado en el poder en una cúspide hermética que favoreció la continuación de un elitismo clientelar presente hasta nuestros días y alimentado por las estructuras socioeconómicas tejidas por el sufismo, otro factor que acumula halagos por su papel reforzador de la sociedad civil, pero que también es origen de rivalidades intercomunitarias y objeto de la codicia política. A pesar del carácter secular del Estado senegalés, las relaciones entre los líderes religiosos y políticos pueden afectar el éxito de estos últimos. El respaldo de las principales cofradías puede convertirse en una herramienta para ganar influencia política y atraer a nuevos adeptos. A cambio, desde el poder se dinamiza la rueda de los tratos de favor y el clientelismo, que incluye la financiación a las necesidades de las cofradías y el apoyo a sus intereses comunitarios.

Para ampliar: Tolerance, democracy, and Sufis in Senegal, Mamadou Diouf, 2013

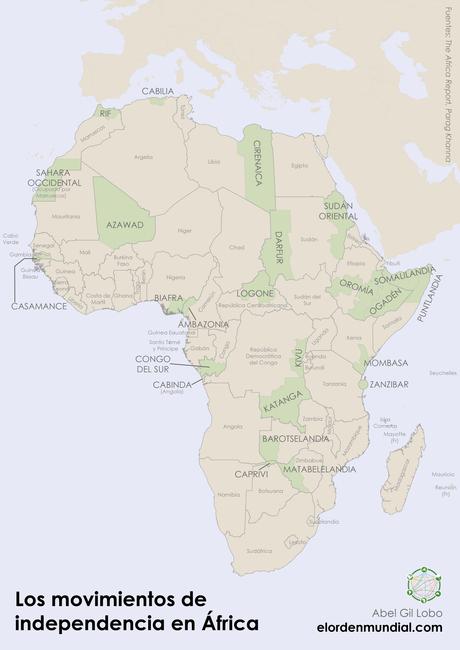

El panorama de convivencia social también ha distado de ser idílico; el mayor ejemplo de ello es el largo conflicto en la región de Casamance. Esta región sureña, prácticamente aislada territorialmente del resto del país por Gambia, Estado al que Senegal rodea, cuenta con su propia Historia —fue la última en conquistar por parte de los europeos y no ha tenido tanto contacto con el norte—, creencias y una configuración étnico-cultural singular. En 1947, todavía en tiempos del colonialismo, nació el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC), una organización política creada por miembros de la etnia diola, mayoritaria en la provincia más litoral de Casamance y, por tanto, la más aislada. Este movimiento acabó erigiéndose en el aglutinador del sentimiento de exclusión y agravio de la región sureña respecto al norte del país, particularmente a la etnia mayoritaria wolof, que en alianza con los franceses ocupó mayoritariamente los puestos de la Administración en la región.

Para ampliar: “Casamance, 30 años en su laberinto”, José Naranjo en El País, 2012

Tras la independencia senegalesa, este malestar se recrudeció con el progresivo asentamiento de ciudadanos norteños en el sur del país y acabó estallando en 1982. Apenas año y medio después de la dimisión de Senghor, una manifestación pacífica en la capital regional, Ziguinchor, acabó duramente reprimida por las fuerzas de seguridad, lo que supuso el punto de partida oficial de un conflicto que, con baja intensidad, continúa hasta hoy. El MFDC se transformó en guerrilla y sus acciones incluían ataques y secuestros a soldados, asaltos en poblados y carreteras e incluso la instalación de minas. El Gobierno central, por su parte, acudió al Ejército para llevar a cabo una dura represión. Tras más de tres décadas de guerra, unos 5.000 muertos y la firma de varios altos al fuego infructuosos, el conflicto pasa por una fase prometedora en la que el Gobierno del presidente Sall ha conseguido alcanzar un acuerdo de paz en 2014 con una de las facciones de un MFDC dividido. En esta fase de baja intensidad —que no de paz— también juega su papel el cambio de Gobierno en Gambia y las mejores relaciones con este país.

Para ampliar: “Ni guerra ni paz en Casamance”, José Naranjo en El País, 2017

Vecinos y rivales

La pretendida imagen de excepcionalidad de la Historia senegalesa también se ha visto entorpecida por su tortuosa relación con los vecinos, lo cual tampoco difiere mucho de otros tantos países subsaharianos. En efecto, la relación de Senegal con Mauritania ha pasado por importantes momentos de tensión, como el breve conflicto armado de 1989, motivado por una disputa sobre los derechos de pastoreo en la ribera del río Senegal —frontera común—, pero que tenía un trasfondo étnico considerable.

Más sostenida ha sido su rivalidad con Gambia, a pesar de que las relaciones bilaterales parecían encaminarse hacia un entendimiento ejemplar cuando ambos países conformaron la malograda Confederación de Senegambia (1981-1989). Esta nació para dotar de mayor integración tanto en Senegal —aminorando el aislamiento de Casamance— como a ambos países entre sí, aislados por unas fronteras aparentemente absurdas cuyos orígenes parten de la disputa de las potencias coloniales por asentar su dominio en una ubicación estratégica. Tanto las relaciones con Gambia como con otro de los vecinos senegaleses, Guinea Bisáu, se enfriaron con motivo del conflicto en Casamance. Ambos países fueron utilizados como refugio y zona de repliegue por las guerrillas del MFDC, que pudieron haber sido apoyadas con armas y financiación por el expresidente gambiano Yahya Jammeh, en el poder de 1994 a 2017, y por un sector disidente del Ejército guineano, que trató sin éxito de hacerse con el poder en Gambia a finales de los noventa.

No obstante, la sintonía bilateral entre vecinos ha mejorado sustancialmente desde entonces y, de hecho, pasa por su mejor momento en el caso de Gambia. La derrota en las urnas y posterior exilio del expresidente Jammeh, en 2017 resultó un punto de inflexión positivo ejemplificado en la reciente materialización del primer viaducto que cruza el río Gambia. Este puente, cuya construcción llevaba planeada desde los setenta, mejorará las conexiones entre ambos vecinos y entre el sur y el norte de Senegal; además, constituye todo un símbolo de la renovada confraternización entre ambos Gobiernos.

Para ampliar: “Gambia: del autoritarismo a la democracia”, Alejandro Salamanca en El Orden Mundial, 2018

Los desafíos de un país emergente

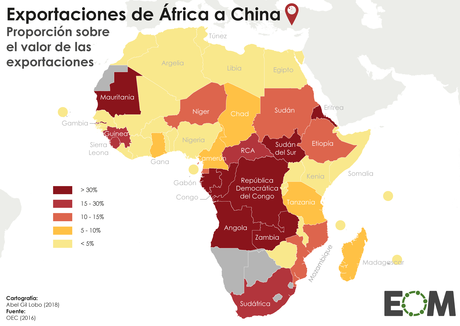

Esta dinámica de claroscuros en materia de política interior y exterior encuentra eco en la economía del país. Desde que el Partido Socialista abandonara el poder en 2000 y particularmente en los últimos años, Senegal ha tratado de abrir su economía al exterior favoreciendo los intercambios comerciales y la inversión extranjera directa. La estrategia del Gobierno del presidente Sall, en el poder desde 2012, ha pretendido posicionar al país como un núcleo económico en África occidental. La inversión extranjera directa se ha duplicado en cuestión de un lustro, favorecida por el historial de estabilidad política del país, así como la procedencia de las inversiones. Francia, principal socio de una de sus excolonias predilectas —sus lazos económicos, culturales y de seguridad siguen siendo muy robustos—, ha visto cómo ha decrecido en favor de la irrupción de las inversiones provenientes de Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, China, India, Turquía o Marruecos. Junto a ello, el país experimenta un crecimiento económico superior al 6% anual, uno de los ritmos más prometedores de la región. La apuesta por las infraestructuras también ha sido muy notable en estos últimos años, así como el impulso a un sector primario vital en la economía del país. Por último, se han descubierto importantes yacimientos de gas y petróleo que cuentan con el potencial suficiente para hacer que el país revierta su dependencia energética y se convierta en exportador de hidrocarburos.

Sin embargo, el ambicioso Plan Senegal Emergente no parece suficiente para aminorar las carencias socioeconómicas que lastran el potencial del país. El crecimiento económico no parece venir acompañado de una distribución de la riqueza muy halagüeña, dado que los altos indicadores de pobreza y desigualdad no amainan; de hecho, más de un tercio de la población sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza. El desempleo sigue siendo una preocupación mayor, especialmente para los más jóvenes, entre los que la tasa ronda el 40%. La creación de nuevos empleos no alcanza para absorber el aumento de la demanda laboral, espoleado por el vigor de un crecimiento demográfico exponencial. Además, el trabajo suele ser informal y muy precario y existe una clara brecha entre las oportunidades de zonas urbanas y las rurales. Esto hace que otro de los desafíos actuales sea la aglomeración de ciudadanos en unas ciudades que cuentan con un déficit crónico de infraestructuras urbanas y de provisión de servicios básicos. En el caso de Dakar, uno de los remedios que el Gobierno está llevando a cabo es la construcción de una ciudad futurista situada a las afueras para descongestionar la capital.

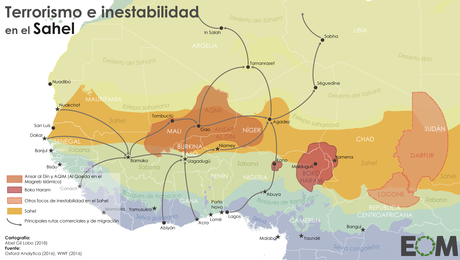

A este panorama se le unen fenómenos como un sistema educativo deficiente —alrededor de la mitad de la población adulta senegalesa es analfabeta— y una extendida mendicidad infantil. Fuera de lo económico, otra preocupación es la seguridad: si bien Senegal no ha sido azotado por el terrorismo con la misma virulencia que sus vecinos, el entorno regional no resulta alentador. Todas estas deficiencias estructurales favorecen que muchos senegaleses decidan emigrar, principalmente a otros países africanos, pero también hacia Europa. Se calcula que hay alrededor de 600.000 senegaleses en el extranjero, lo que contribuye a que las remesas, en auge en los últimos años, representen un auténtico acicate para el crecimiento económico del país —más del 10% del PIB, uno de los mayores porcentajes en el África subsahariana—.

Para ampliar: “Adónde migran los africanos”, Pablo Moral en El Orden Mundial, 2018

La solidez, a prueba

Las pasadas elecciones del 24 de febrero de 2019 volvieron a poner de manifiesto, por un lado, la arraigada cultura democrática en la sociedad senegalesa y, por otro, que no por ello se debe sobrevalorar la consistencia de la política en el país. Como en las anteriores elecciones presidenciales, en las que el antiguo presidente Wade se presentó a un tercer mandato a pesar de que la Constitución lo prohibía, las de 2019 no han estado libres de polémica. El hecho de que el Tribunal Constitucional invalidara la candidatura de dos de los principales opositores por estar condenados por casos de corrupción ha sido considerado por los disidentes como una maniobra política. Por otro lado, un cambio en la ley electoral ha provocado una reducción sustancial del número de candidatos potenciales, lo cual también ha sido interpretado por parte de la oposición como una manera de dificultar la competencia.

Si bien tanto la campaña como la jornada electoral se produjeron sin sobresaltos mayores, en un clima de concordia y respeto, las diferentes versiones sobre los resultados electorales por parte del Gobierno y la oposición volvieron a suscitar controversia y confusión. Tras días de espera, se confirmó una holgada victoria de Macky Sall con un 58% de los votos, lo que le permitió ser reelegido sin tener que acudir a una segunda ronda, para decepción de los opositores. Entre ellos se encontraba Ousmane Sonko, un candidato rupturista cuyo sorpresivo ascenso ha dejado en evidencia el desencanto de un importante sector de la sociedad con la clase dirigente, particularmente entre los más jóvenes.

Es por ello por lo que en este nuevo mandato el presidente Sall, alabado por una gestión económica no exenta de flaquezas, no debería descuidar los acuciantes retos que su país afronta. Conservar el célebre patrimonio de la estabilidad política senegalesa también pasa por que la brecha socioeconómica no ahonde entre sus ciudadanos y que los dividendos del prometedor crecimiento encaucen un verdadero desarrollo sostenible. Unos problemas que, por otro lado, son comunes a la gran mayoría de las naciones africanas contemporáneas, lo que nos recuerda que la excepción senegalesa no es sino parcial y nos invita a moderar el optimismo sobre los asuntos políticos en el país. Será responsabilidad de sus dirigentes no resquebrajar la estabilidad y no ahondar en la polarización política que ha aflorado en estas últimas elecciones. Por encima de todo, Senegal debe seguir sirviendo de ejemplo para una región donde no abundan casos exitosos de democracia.

Para ampliar: “Democracia a la africana: Nigeria y Gana”, Inés Lucía en El Orden Mundial, 2019

La estabilidad en Senegal, una excepción por consolidar fue publicado en El Orden Mundial - EOM.