AVISO A NAVEGANTES: Este cuento tiene un montón páginas divididas en 7 partes. Si después de esta frase has seguido leyendo quiero darte las gracias aunque no lo termines, ¡por atrevido/a, coño!

LOS DISFRACES DE CELIA

Alos 43 años, Celia no sabía aún de lo que era capaz y andaba siempre cambiando de profesión sin llegar a probar ninguna. Durante los cinco años que llevaba sin trabajo, le había dado tiempo de transformarse imaginariamente en multitud de cosas: había sido veterinaria, informática, gestora de una gran empresa, organizadora de eventos y conductora de ambulancias. Llevada por esa tendencia suya a la metamorfosis, había tomado la nueva determinación de convertirse en escritora, lo que le permitiría tener una profesión más sin necesidad de pagarse otro máster, al menos eso pensaba. Ser escritora no se parecía a ninguna otra forma de ser ella misma, pero no le daba ningún reparo la idea de mudar a ese nuevo estado. -total, es gratis- pensó -esta vez no tengo nada que perder.

Esa conversación mental fue lo que se le vino a la cabeza en cuanto el ronquido de Alberto la obligó a salir del sueño sin poder despedirse de nadie. Se quedó allí, acostada boca arriba y mirando las imperfecciones del techo mientras se preguntaba qué haría ese día para ser una escritora. Por lo pronto levantó el brazo y tanteó la mesilla de noche hasta que alcanzó el boli y la libreta en la que escribió la palabra de la mañana, porque también había decidido que cada mañana escribiría la primera palabra que se le viniera a la cabeza, lo que para ella era como quitar el tapón de la bañera, una metáfora que la ayudaría a romper el ayuno creativo, como ella lo llamaba. Escribió la palabra disfraz.

Alberto era un tipo de éxito y, a sus cuarenta y cinco, había conseguido triunfar en su profesión, convirtiéndose en un reputado odontólogo (antes vulgarmente dentista), en cuya consulta tenía siempre un éxito y un lleno absolutos. Era delgado, guapo y elegante sin intención de ser ninguna de las tres cosas. A Celia le parecía que era una persona demasiado inteligente para pasarse todo el día tratando con bocas que, para él, eran mucho más interesantes que las personas que estaban detrás de ellas y no precisamente por lo que decían. Pero Alberto adoraba su profesión y, aunque también adorada a Celia, se tomaba su trabajo con un entusiasmo que a ella le resultaba un poco mezquino. Se querían. Llevaban juntos algo más de doce años y los dos tenían la certeza de que ésta iba a ser la buena y de que ésta certeza era más cierta que las anteriores, así que vivían juntos sin cuestionarse, sin molestarse y aceptándose como lo hace la arena a la ola que viene a arrasarla, a refrescarla y a traerle novedades.

Aparte de algunas reclamaciones a la compañía de la luz, hasta ahora Celia no había escrito nada pero, después de un máster en veterinaria, un curso superior de informática, la asistencia a 200 horas de transporte sanitario y algún que otro título que hacía de su currículum un recorrido vital difícil de entender, Celia quería ahora optar por algo que pudiera hacer sólo con proponérselo lo suficiente, al menos eso se decía a sí misma. Así que se le metió en la cabeza que a base de ejercicio y esfuerzo diario podría llegar a escribir medianamente bien. Recordó que cuando era pequeña, se había empeñado en que le tenían que gustar las aceitunas y no paró de comerlas hasta que un día, por fin, pudo disfrutar de su sabor; lo mismo le había pasado con el queso, así que dado que contaba con dos experiencias exitosas, no era descabellado suponer que podría volver a funcionar.

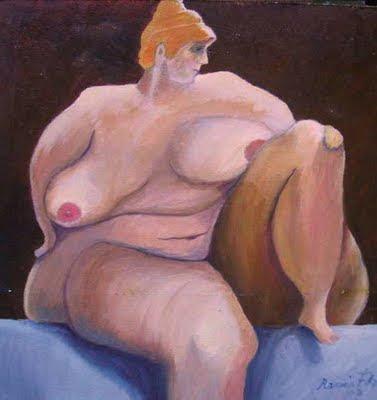

Mientras escudriñaba una mancha de humedad en el techo, se preguntó cómo había llegado al terrible estado físico en el que ahora se encontraba; había engordado más de veinte quilos en dos años, lo que sumado a sus 182 centímetros de estatura, hacía de ella una granmujer a la que le resultaba imposible pasar desapercibida, pese a su, también enorme, timidez. Su pelo largo y rizado, tremendamente voluminoso, acentuaba, aún más, su presencia allá por donde iba. Apartó un poco las mantas para verse desnuda en toda su magnitud, algo que cada vez hacía menos, se tocó la tripa y la trinchó entre los dedos hasta que la carne se le llenó de hoyos -da igual –dijo- para ser escritora no es necesario, ni siquiera, tener cuerpo, bastaría una cabeza pensante conectada a un ordenador.- Celia solía pensar en voz alta, eso la ayudaba a centrarse en lo que tenía que hacer de manera más inmediata. Y hoy le tocaba empezar a ser escritora. Pero ¿cómo se hacía eso? ¿Notaría algo? Tal vez empezaría a hablar de otra manera, utilizando más adjetivos, quizás empezase a disfrutar en las convenciones a las que asistía con su marido y que ahora la aburrían profundamente, puede incluso que comenzara a adelgazar sin querer... Se miró los pies redondos y enormes que tanto daño moral le causaban a veces, esas uñas ya inalcanzables, los tobillos que parecían patas de elefante y unos pechos que, boca arriba, hacían vida independiente uno a cada lado...y sintió otra vez esa incapacidad para volver a conectar físicamente con algunas partes de su cuerpo. Durante algunos minutos solo se miró, hasta que no pudo más y el nudo que tenía alojado desde hace años en la garganta se le deshizo en un torrente de lágrimas silenciosas que le duró más de lo que merecía el momento porque, ya puestos, aprovechó para llorar también lo viejo. Tengo que hacer algo -dijo de repente secándose las lágrimas con las sábanas- esta vez voy a hacer algo…DE VERDAD...voy a ser una escritora profesional...¡y de las buenas!

Celia no era una mujer convencional, ni por dentro ni por fuera. Nunca había entendido que la gente gorda (sí, ¡gorda!, ella era gorda, no tenía ningún inconveniente en afirmar algo que era obvio) vistiera siempre de colores oscuros, por eso, desde que engordó, su ropero se había convertido en una constante celebración del orgullo gay, de manera que cuando caminaba por la calle, una mujer de casi dos metros y más de cien kilos a todo color, todo el mundo volvía la cabeza; la gente se paraba para mirarla, sin comprender muy bien qué era lo que estaban viendo. A Celia le parecía que tanta expectación tenía que ver más con su capacidad para combinar colores de un modo creativo y original que con su peso específico, así que disfrutaba muchísimo sintiéndose observada y se vestía buscando siempre subrayar su supuesto talento como estilista.A Alberto esto no le hacía ninguna gracia y empezaba a sentirse violento esas tardes en las que paseaban juntos y veía cómo todo el mundo les observaba, por eso últimamente había inventado varias excusas para no salir a la calle con ella. La quería mucho, pero Alberto era un hombre para el que la discreción era una virtud y sólo estaba dispuesto a destacar entre sus colegas por sus éxitos profesionales.

Conoció a Celia cuando estaba en un bar y ella, algo borracha, se precipitó sobre ély no pudo evitar la inercia del beso, un tipo de beso apasionado y liberador que él, siempre algo frío y comedido, nunca había probado. Ese día se enamoró de ella y, desde entonces, había sido muy feliz, al menos hasta que, hace dos años, ella empezó a comer. A medida que iba engordando, se sentía cada vez más decepcionada e incapaz, y eso hacía que comiera cada vez más. Completado el círculo, Celia se sentía incapaz de salir de él, hasta que llegó a aceptarlo como una particularidad más de su carácter, como un sí misma digno de conservación y respeto. Alberto, en cambio, percibía esa aceptación como un abandono y en lugar de alegrarse de que ella pudiera conservar su amor propio, se sentía, en un lugar recóndito y abisal de sí mismo, silenciosamente decepcionado.

Parte dos

Hoy Celia sentía una enorme desazón en el pecho y el estómago le daba violentos vuelcos, porque hoy era el día en el que había decidido probar otro proceso vital definitivo. Era un día importante, pero prefirió no verbalizarlo, no contarle nada a Alberto ni a nadie, porque eso suponía un nivel de implicación que le daba miedo volver a asumir. Si no lo contaba, siempre podía retroceder sin tener que soportar ningún reproche, aunque también sabía que no hacerlo podría hacer mermar sus esfuerzos y, con ello, peligrar también los resultados. Prefirió asumir de antemano el posible fracaso y empezó a darle vueltas a la tarea que se había impuesto. Será mejor empezar por un cuento corto -dijo- pero ¿cómo empiezo? ¿tengo que saber el argumento antes de empezar o me dejo llevar por la inerciade las palabras?

-Lo más difícil- pensó -es encontrar una buena idea, no se puede escribir sobre nada, al menos yo no puedo- así que suponiendo que los escritores profesionales tenían una vida llena de experiencias que, sin duda, les ayudaba en esa complicada tarea, se le ocurrió que tenía que buscar la manera de vivir diferentes vidas con la suficiente discreción como para que su entorno cercano no lo percibiese como algo ficticio, pero con el atrevimiento preciso como para que resultase una fuente de riqueza creativa. Aún no sabía bien cómo, pero tenía que conseguir que cada día fuera una persona distinta la que ocupara su casa, la que hiciera la compra, la que hablara con sus vecinos y la que se acostara con su marido. Curiosamente, la idea de que otro sí mismaocupara su puesto al lado del cuerpo de Alberto le arañó un poco el alma causándole celos, pero decidió dejar ese episodio para cuando tocara enfrentarse a él. Necesitaba variar su perspectiva, ocupar distintos roles, para encontrar la creatividad y la inspiración de la que carecía. Este disparate le pareció una idea magnífica, así que en cuanto Alberto se marchara al trabajo se le había ocurrido un plan que le permitiría multiplicarse tantas veces como fuera necesario, llevándola a un empirismo creativo y desfigurador que, sin duda, la conduciría a otros muchos mundos posibles.

Como cada mañana, Alberto se levantó temprano, se puso un sobrio traje gris que le hacía parecer más un abogado que un dentista, se tomó un café cargado de azúcar de dos tragos y se marchó al trabajo. Celia saltó inmediatamente de la cama, se puso su bata rosa chicle y se sentó delante del buró del salón. Se sentía muy excitada y nerviosa, pero no tanto como para dejar de desayunar, así que volvió a levantarse, corrió a la cocina y salió con un sándwich de mortadela, un zumo y un plato de galletas. Dispuso todo sobre el buró, sacó unas tijeras, un par de folios y empezó a cortarlos en trocitos. Luego escribió en ellos los distintos roles que tendría que adoptar: inteligente, mezquina, divertida, grosera, ordinaria, dulce, sexy, inculta, elocuente, sumisa, irónica.... y los metió en una bolsa de papel con la promesa inquebrantable, so pena de morir torturada mentalmente por sí misma si no la cumplía, de sacar uno cada dos días y comportarse de acuerdo al calificativo que le tocara en suerte, pasara lo que pasara. El sí mismade hoy aceptó el reto sin sopesar siquiera de qué manera esto llegaría a trastocar su vida y la de Alberto.

Pasado el frenesí, Celia se quedó quieta, paralizada delante de la bolsa de los papelitos, dudando, aterrorizada ante la incógnita de no saber quién sería hoy la que viviría su vida, sin tener ni idea de si esa Celia pondría la lavadora o estaría dispuesta a hacer la comida para cuando Alberto regresara a casa, porque lo que sí sabía era que, una vez empezado, lo llevaría hasta sus últimas consecuencias. Ya le había pasado otras veces, si se decía a sí misma que tenía que hacer algo, cualquier cosa, y no lo hacía, la asaltaban unos remordimientos que no la dejaban descansar; si se olvidaba de ordenar un cajón que había decidido limpiar, se torturaba con ideas oscuras que nada tenían que ver con el hecho en sí y que no la dejaban disfrutar de nada hasta que hacía lo que ella creía que tenía que hacer, evitando así desgracias mayores. Por eso era tan importante estar completamente segura de querer empezar esto, porque el compromiso era firme y serio, como todos los que diariamente se imponía, haciendo de su vida una constante batalla contra sí misma.

Abrió el armario y se quedó mirando la ropa, sopesando la posibilidad de tener la vestimenta adecuada para cada nuevo sí misma, porque todo tenía que ser absolutamente creíble para ella, la de ahora, la que había armado el tinglado y que estaría siempre detrás, en el otro nivel de la realidad, aunque sin intervenir directamente en el desarrollo de la trama. Se dijo a esa sí mismaque tendría que hacer algunas compras, pero no sabía si su siguiente sí mismaestaría de acuerdo con eso, así que pensó que lo mejor sería ir tomando decisiones dependiendo de quien tuviera que hacerlo. De cualquier modo, pensó que había llegado el momento de poner en marcha su particular ruleta rusa, que, en este caso, no conducía a la muerte sino a muchas vidas, así que cogió la bolsa con indecisión, metió la mano un poco temblorosa y sacó, mientras instintivamente miraba para otro lado con los ojos apretados, uno de los papelitos. Aún lo mantuvo durante un momento en la mano sin atreverse a abrirlo, respiró hondo, lo abrió y leyó en voz alta -grosera.

Parte tres

El día había sido intenso, como si se hubieran puesto de acuerdo los pacientes más molestos y quisquillosos para acudir todos el mismo día. Una vez se hubieron marchado, Alberto se despidió de su auxiliar y de su secretaria y salió de la consulta, situada en un moderno edificio tan limpio y aséptico como su despacho. Al salir a la calle recibió un brutal puñetazo de aire caliente que lo dejó paralizado, pues los 22º de su consulta le habían impedido ser consciente de la realidad atmosférica de la calle. Decidió ir directamente a su casa, sin pasar por la taberna en la que solía tomarse unas cañas antes de ir a comer; en su casa había también aire acondicionado y estaba deseando quitarse ese incómodo traje de chaqueta gris con el que hoy se sentía como envasado al vacío.

Cogió su elegante Mercedes negro y, mientras conducía, pensaba en lo afortunado que era por disfrutar de un trabajo de éxito y de una esposa inteligente y complaciente a la que amaba. Aparcó en su garaje y cogió al ascensor que lo conducía directo al ático, un hogar del que se sentía especialmente orgulloso, pues suponía la materialización de sus éxitos profesionales. Al abrir la puerta le extrañó no percibir el olor de la comida, algo que siempre había considerado una característica indispensable para hacer de una casa un verdadero hogar, eso de lo que algunos de sus colegas más triunfadores carecían; pero él no, él además tenía una mujer a la que no le importaba dedicarse en exclusividad a procurar que la vida de ambos fuera perfecta, por más que no paraba de apuntarse a cursos con la excusa de que quería volver a trabajar -lo único es esa nueva tendencia suya a engordar y a vestirse de un modo tan estrafalario, pronto se dará cuenta de que tiene que cambiar y la vida volverá a ser tan perfecta como antes- pensaba mientras dejaba la maleta y la chaqueta en el vestíbulo. Fue directamente a la enorme cocina, allí todo estaba tan impoluto como siempre, pero no había nadie, ni olores ni presencias, nada. Pensó que tal vez a Celia no le había apetecido cocinar y había decidido que salieran a comer, así que continuó caminando hasta llegar al gran salón en el que unas enormes puertas de cristal conducían a una terraza amueblada con unos enormes sofás blancos, tinajas con palmeras tropicales y un jacuzzi. Ahí se encontró a Celia, metida en remojo y tomándose una cerveza.

-Hola, ya he vuelto, cariño- dijo Alberto.

-Ya te veo, no estoy ciega, joder- contestó Celia mientras emitía un monumental eructo.- Como si estuvieras en tu casa -continuó con tono burlón mientras le hacía señas para que se sentara en el sofá.

Alberto se quedó desconcertado, pero atribuyó su comportamiento a las cervezas, -quizás se haya tomado alguna de más- pensó, mientras de una forma un tanto cómica y forzada, como si estuviera de visita en una casa extraña, se sentaba en el sofá. Y se quedó allí, mirando a Celia como si lo hiciera por primera vez y con la expresión algo desencajada –algo raro pasa –pensó- no parece la misma. Se quedó un rato pensando, buscando, repasando el día anterior en busca de algún comportamiento anormal, de alguna actitud suya que pudiera haber molestado a Celia como para hacerla ahora reaccionar de un modo tan poco habitual, pero no encontró nada. De pronto Celia se alzó en toda su magnificencia y espetó un:

-¡Ala,! vámonos a comer por ahí, que no tengo putas ganas de cocinar hoy.

Salió del jacuzzi y, sin secarse, entró en su cuarto para vestirse. Cuando Alberto la vio salir de la habitación se quedó paralizado de espanto. Celia no se caracterizaba precisamente por su discreción a la hora de vestir, pero aquel estilismo estaba muy lejos de los atrevimientos habituales, Alberto ni siquiera tenía conciencia de que esas prendas hubieran algún día pendido del cada vez más desconcertante ropero de Celia. Llevaba unos vaqueros muy cortos color añil, de los que sobresalían unos enormes bolsillos a cuadros de distintos colores, una blusa tremenda, de forma desigual y de un naranja que abrasaba la vista, medias de rejilla y unos taconazos de vértigo…una puta de manual. Se quedó mudo y hasta sintió un terrible rubor imposible de disimular que se alojó en sus mejillas. Consciente de lo que suponía salir con Celia en ese estado e incapaz de asumir una afrenta social de tal envergadura, con apenas un hilo de voz temblorosa, preguntó:

-Pero ¿Vas a salir así, cariño?

-Joder, claro que sí - contestó Celia- ¿Acaso me meto yo con tu ñoña y aburrida forma de vestir? ¡Mueve el culo y vámonos, que me muero de hambre, coño!

Sin esperar respuesta alguna cogió el bolso y se encaminó hacia la salida, mientras un Alberto completamente idiotizado caminaba detrás como en un sueño, como si sus pies no le obedecieran y sin poder volver a encajar la boca y los ojos en su sitio. Alberto visualizó la escena: una prostituta de casi dos metros que parecía una carroza del carnaval acompañada de un hombrecillo de traje gris. Mientras estaban en el ascensor, pensaba que por fortuna el coche estaba en el garaje y no sería necesario que caminaran juntos por la calle. Bastaba con conducir hasta encontrar un aparcamiento justo en la puerta de un restaurante lo suficientemente alejado del centro como para que nadie pudiera reconocerlo, y menos aún encontrarse con algún colega de profesión. Condujo en silencio con la inquietud de quien está a punto de cometer un delito y no está seguro de haber calculado todos los detalles. Un sudor frío le recorrió la espalda cuando encontró un aparcamiento en la puerta misma de un pequeño restaurante de las afueras.

Cuando entraron, Alberto no pudo reprimir un suspiro de alivio al comprobar que estaba prácticamente vacío, apenas tres mesas estaban ocupadas. Era un restaurante de esos que quieren ser elegantes y sólo consiguen ser anticuados y rancios. Una moqueta verde oscuro lo cubría todo, las mesas eran de roble y tenían lamparitas individuales que lo hacían lúgubre y oscuro, justo lo que ellos, más bien él, necesitaba. De un rápido vistazo descubrió una mesa situada detrás de una columna y simulando el caminar distraído de quien busca el mejor sitio, condujo a Celia hasta allí.

-Buenas tardes ¿qué desean tomar los señores? Preguntó un camarero flaco y gris sin poder evitar desviar constantemente la mirada hacia Celia.

- Para mí una sopa de marisco y un entrecot poco hecho con puré de papas. Para picar un plato de queso curado, gambas al ajillo, jamón ibérico, aceitunas y queso frito.

El camarero dirigió una mirada cargada de interrogaciones a Alberto, pero éste disimulaba mirando el menú. Ante las dudas del camarero Celia dijo:

-¿Qué pasa, gilipollas? ¿Las gordas no podemos comer? ¿Acaso crees que debería pedir una mierda de ensalada? Trae lo que te he pedido si no quieres que pida también la jodida hoja de reclamaciones, ¡imbécil¡

Cuando el camarero se hubo marchado, sumido en un enorme desconcierto que le había incapacitado para reaccionar, Alberto había agachado tanto la cabeza que parecía que se había quedado dormido sobre la mesa. Entonces se inclinó acercándose a Celia y encontró el valor suficiente para preguntar, muy bajito:

-¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué te comportas de un modo tan grosero? ¿He hecho algo que te molestara?

Celia lo miró con desprecio e ignorándolo, levantó la mano al tiempo que gritaba:

-¡Eh, tú, el camarero pasmao, sí, tú! ¡Tráeme un gin-tonic! ¡Y rapidito, coño! Cuando bajó la mano, Alberto no pudo reprimir en su cara la vergüenza que le produjo ver cómo Celia se rascaba el pecho sin pudor, metiéndose la mano por el escote y sin importarle haber dejado medio seno al descubierto,

-¡Tápate, por dios! Le dijo sin pensar.

En cuanto terminó la frase si dio cuenta del terrible error que había cometido, porque Celia, inmediatamente, se puso roja de ira y empezó a gritar:

-¿Tú también? Te avergüenzas de mí ¿verdad? Piensas soy demasiado vulgar para una persona de tu categoría? ¿acaso crees que no me he dado cuenta de que ya no quieres salir conmigo? ¡Llévame ahora mismo a casa que ya me has hecho perder el puto apetito! ¡Seguramente, si dejo de comer te guste más, si me pongo en huelga de hambre puede que vuelvas a mirarme! ¿no? ¡Estás pidiendo a gritos que me convierta en anoréxica y acabe en un puto hospital alimentándome por una vía! ¡mierda! ¡Llévame a casa, joder!

En ese momento apareció el camarero con el gin-tonic, lo puso sobre la mesa y dijo:

–Aquí tiene, señora, pero le agradecería que la próxima vez se dirigiera a mí con un poco más de respeto.

Celia cogió mecánicamente el vaso y lo vació directamente sobre la cabeza del camarero mientras le gritaba:

-¿Pero quién te crees que eres para hablarme así, imbécil? ¿Nadie te ha enseñado que el cliente siempre tiene razón? ¡Llama ahora mismo al responsable de este puto antro de mierda antes de que avise a la policía por acoso, estúpido hijo de puta!

Sin saber muy bien cómo, Alberto se vio agarrando al camarero antes de que éste derribara a Celia, que mientras tanto había empezado a tirar todo el menaje que estaba sobre la mesa gritando todo tipo de insultos. Unos minutos después un coche de policía llegaba armando un enorme alboroto. Dos agentes, tras mucho forcejear, consiguieron sacarla del restaurante y meterla en el coche de Alberto a empujones, mientras éste se disculpaba nervioso y les explicaba que había olvidado tomar su medicación. Una vez en el coche, Alberto no pudo evitar preguntarse qué había pasado con su esposa y su ordenada vida, qué había sido de aquella compañera tranquila e inteligente de la que se había despedido con un beso por la mañana.

El viaje de vuelta fue tan silencioso como el de ida, solo que ahora Alberto se sentía como si estuviera viviendo la vida de otro, como si esa que viajaba a su lado fuera una desquiciada que acababa de fugarse de un manicomio; -esto no me puede estar pasando a mí- pensaba mientras reprimía un llanto que le rebosó por dentro . Ese día ya no hablaron más, llegaron a casa y se fueron a la cama a compartir el silencio y la soledad. Ninguno de los dos consiguió dormir esa noche.

La mañana siguiente Alberto se despertó más temprano que de costumbre, como queriendo alejarse cuanto antes del recuerdo de la noche anterior. Al ver que Celia se removía en la cama pronunció muy bajito un temeroso:

-Buenos días, cariño- al que Celia respondió:

-Ya, vete a presumir de tu maravillosa vida con tus pacientes, que yo tendré tu comida preparada y tus calzoncillos lavados cuando vuelvas- dicho esto dejó salir una ventosidad que dejó a Alberto impresionado y perplejo.

Ese día desayunó en una cafetería cercana a la consulta, sin poder dejar de pensar en el modo tan radical e inesperado enel que había cambiado su vida. Durante toda la jornada trabajó sin pasión, sin la entrega y la simpatía que demostraba siempre con sus pacientes, hizo unas cuantas revisiones y hasta estuvo a punto de sacar un diente antes de haber puesto la anestesia; estaba en otro lado, en otro lado en el que ya no quería estar, en su casa. Una enorme desazón se había instalado en su estómago quitándole por completo el apetito y el deseo de llegar al que, hasta hace sólo un día, había sido su hogar.

Cuando llegó a la casa se la encontró en medio de un enorme desorden, la cocina parecía haber sido tomada por una horda de vikingos, el salón estaba lleno de ropa tirada por el suelo y restos de comida que desprendía un olor ácido. Siguiendo la estela del desorden, llegó hasta el dormitorio. Celia estaba tumbada en la cama boca abajo, rodeada de bolsas de papas y envoltorios de chocolatinas, viendo la tele; como única prenda llevaba la parte superior del pijama a cuadros, dejando su enorme culo al descubierto. Llevaba los pelos recogidos en una coleta alta a modo de palmera y se comía una pizza directamente de la caja, con las manos pringosas y la boca manchada de salsa de tomate.

–Hola- dijo tímidamente Alberto sin poder volver a cerrar la boca.

–Hrogrrumn- gruñó Celia con la boca llena de comida mientras se rascaba ostensiblemente una nalga llenándola también de tomate.

El resto del día se ignoraron como pudieron y, como pudieron, volvieron a dormir juntos pero igual de solos.

Parte cuatro

En cuanto Alberto cerró la puerta de la calle Celia se precipitó fuera de la cama, casi corrió hasta donde había escondido la bolsa de los papelitos, porque el enorme camisón de flores se le enredaba entre las piernas y a punto estuvo de perder el equilibrio, metió precipitadamente la mano en la bolsa, sacó uno y leyó con voz temblorosa mientras exhalaba un suspiro de alivio: sumisa

Durante toda la mañana Celia siguió un ritmo frenético. Limpió toda la casa y preparó la comida preferida de Alberto. Bajó al puesto de flores de la esquina y llenó todas las habitaciones de ramos de margaritas, rosas y petunias, imprimiendo a toda la casa el aroma de la primavera. Colocó el aire acondicionado a 22 grados, la temperatura del despacho de Alberto, y se puso un elegante y sobrio vestido azul de corte largo. Cuando hubo terminado, se colocó en la puerta del salón, miró el reloj para comprobar que Alberto estaba a punto de llegar y respiró satisfecha –todo está perfecto- dijo mientras servía dos copas de Martini, se dirigía a la terraza y se sentaba en el sofá en el que Alberto, el día anterior, había empezado a zozobrar. No había pasado ni un Martini cuando oyó el ruido de la puerta.

Al abrir la puerta lo recibió el olor de un delicioso cerdo a la mostaza, uno de sus platos preferidos. Lejos de alegrarse, Alberto se sintió más desconcertado y temeroso de lo que lo estaba antes de entrar. Atravesó una cocina impoluta, llegó al salón donde estaba preparado un festín digno de un rey y caminó temeroso hacia la terraza, como si tantas buenas impresiones no fueran más que la antesala de un suceso terrible y funesto. Cuando llegó a la terraza se encontró a Celia sentada en el sofá, una Celia que le sonreía con amabilidad y complacencia mientras le tendía una copa de Martini, una Celia elegante que lo esperaba, que lo ansiaba y lo deseaba. A Alberto le costó aún un rato recuperarse de la zozobra inicial y disfrutar del nuevo estado de ánimo de su esposa, pero una vez bajada la guardia, ambos gozaron de una comida espléndida y de una conversación tranquila y rutinaria que a Alberto le produjo una enorme satisfacción, que pasó a una erección decidida y determinante de la que ambos gozaron hasta bien entrada la noche. Los dos durmieron profundamente esa noche.

Al día siguiente, a la vuelta de una jornada productiva, Alberto volvió a casa con la tranquilidad y el sosiego de quien regresa a un hogar. Durante la comida, tras una jovial conversación, dijo:

-Mañana se celebra una convención de odontólogos en la Sala Magna de la Universidad. Luego habrá un cóctel y he pensado que podríamos ir.

-¿Por qué no? Dijo Celia mientras le cogía de la mano –sé lo importante que es para ti mantener buenas relaciones con tus colegas. Hoy mismo me compraré un vestido elegante para la ocasión, no te preocupes, seré muy discreta, amor.

Alberto disfrutó como hacía mucho tiempo que no lo hacía de la compañía de Celia, como si los sucesos de los días anteriores hubieran servido para valorar más las rutinas que antes habían llegado a hastiarle, añorando tímidamente cambios y novedades que ahora temía profundamente.

Pero el día siguiente era un absoluto misterio, solo Celia sabía que todo estaba abocado a cambiar de un modo abrupto, pero ninguno de ellos sabía en qué sentido o dirección.

Parte cinco

Hoy Celia no se sentía con ganas de nada, la expectación y el entusiasmo iniciales habían comenzado a cederle el paso a una especie de agotamiento físico y mental difícil de vencer. Aún así, había tomado la firme determinación de continuar, de no abandonar como lo había hecho hasta entonces con todo lo que empezaba. -Todo esto merecerá la pena -dijo intentando convencerse a sí misma- me convertiré en una gran escritora de la que Alberto podrá sentirse orgulloso, hasta el punto de volver a pasear conmigo por la calle sin importarle el aspecto que tenga-. Se desplazó arrastrando las sandalias hasta la bolsa de los papelitos y, con desgana, sacó uno de ellos: petulante-leyó en voz alta. Inmediatamente pensó en el importante evento al que asistiría hoy con Alberto –todo saldrá bien– pensó mientras una sombra de preocupación le nublaba la alegría que había sentido el día anterior.

Tal y como le había prometido a Alberto, se puso unos leggins, una camiseta verde, bailarinas doradas y se fue de compras en busca de un vestido elegante y discreto. Decidió ir al Corte Inglésporque allí encontraría algo lo suficientemente clásico como para hacerla pasar por una mujer convencional, la que a Alberto quería que fuera. Además, dadas las circunstancias, esos trabajadores serían los únicos capaces de salvar tan complicada situación, -allí el cliente siempre tiene razón, aún cuando sea totalmente evidente que no la tiene- pensó.

Nunca le gustó el Corte Inglés, ni siquiera cuando era el único centro comercial que existía. Todo en él le parecía petulante, plástico y demasiado burgués: el abrumador olor de los perfumes, el siempre extremo aire acondicionado, la actitud tan altiva como complaciente de las empleadas...siempre tuvo la sensación de estar entrando en una película americana de las malas. Al poner el pie en la puerta de entrada la recibió una pared de aire frío que le produjo un violento ataque de estornudos que a punto estuvo de mandarla al suelo. Se le pasó justo cuando una empleada estaba a punto de llegar en su auxilio -por muy poco- pensó. Subió por las escaleras mecánicas hasta la planta de señoras y mecánicamente se dirigió al primer perchero que encontró. Antes de salir de casa, el sí mismaque le había tocado en suerte ese día había tenido la precaución de tomarse un Martini y dos gin-tonics para librarse del recato que era natural en su manera de ser. Armada de esta guisa se sintió tan dentro de esa otra realidad que olvidó por completo a la otra sí mismaque observaba siempre del otro lado. Una dependienta de unos cincuenta años, con una escasa melena cardada en difícil equilibrio, se acercó a ella y amablemente le dijo:

-Buenos días, señora, ¿Puedo ayudarla en algo?

Celia la miró de arriba abajo con un desdén evidente y aún se demoró unos momentos en responder:

-De momento, no me importune usted con el hostigamiento habitual en esta empresa. Quiero ver si tienen algo que merezca la pena entre tanta marca absurda.

La pobre dependienta recogió el guante y lo guardó, se tragó el asco que le producía tanto el aspecto como la actitud de la clienta y se retiró silenciosamente dando unos pasos hacia atrás al tiempo que que decía:

-Si puedo ayudarla en algo estaré aquí mismo, señora.

Celia continuó moviendo las perchas como quien pasa las hojas de un libro tedioso, pero no encontró nada que pudiera convertirla en la mujer que Alberto necesitaba, en cambio se compró una chaqueta de un añil rabioso que tenía pensado conjuntar con sus mallas plateadas.

Siguió navegando en el mar de perchas hasta que se detuvo en una boutique especializada en vestidos de noche y ahí echó el ancla. Por suerte, encontró un vestido verde por debajo de la rodilla con un escote en uve que le pareció apropiado para la ocasión, pero ninguna dependienta se le había materializado aún, como suelen hacerlo, por sorpresa y como salidas de entre las perchas. Celia miró a su alrededor empezando a impacientarse, hasta que cruzó la mirada con una joven dependienta que acaba de salir de los probadores.

-Buenos días señora, ¿En qué puedo ayudarla?-Hace ya unos minutos que necesitaba ayuda, querida -respondió Celia en un tono arrogante y altanero.

-Discúlpeme, señora, pero estaba en los probadores. ¿Busca una talla en particular?

-Bueno, puesto que tengo un cuerpo en particular, es justo que la talla se ajuste a él, ¿no te parece?

La dependienta sonrió sin ganas y cogió el vestido que Celia le tendía con el brazo en alto, de manera que tuvo que ponerse de puntillas para poder cogerlo.

-¿Sabe usted que talla lleva, señora?

-Escucha, jovencita, si la supiera no te necesitaría, así que demuestra que vales para este trabajo y tráeme uno que se me ajuste bien.

La dependienta salió despedida hacia no se sabe donde y, en menos de dos minutos, ya estaba junto a Celia con dos vestidos en la mano. Celia tomó uno de ellos, lo cogió con las dos manos para comprobar su amplitud y mirando despectivamente a la dependienta, dijo:

-Mira, niña, no he venido aquí para que me insulte una mocosa recién salida del Instituto, ¿Acaso crees que soy una vaca? Puede que me sobren algunos kilos, pero aún conservouna elegante figura que supera en belleza a los fideos enfermizos que los medios de comunicación pretenden imponer como modelo femenino. Haz el favor de volver por donde has venido y tráeme un vestido de mi talla, cualquiera con un mínimo de inteligencia vería que éste es demasiado ancho.

La dependienta se quedó paralizada sin saber qué hacer, dudando entre salir corriendo a la calle para no volver, llamar al jefe de planta o hacer lo que le pedía aquella clienta tan impertinente y presuntuosa. Finalmente decidió conservar el puesto de trabajo y fue hacia el almacén en busca de un vestido más pequeño. En un minuto se había materializado junto a Celia. Esta vez le tendió el vestido con un gesto temeroso y asustadizo, bajando la mirada para no encontrarse con los ojos despectivos de aquella extravagante mujer. Celia tiró del vestido con tanta violencia que atrajo hacia sí a una dependienta totalmente desprevenida que perdió el equilibrio cayendo sobre ella, quien a su vez se agarró al perchero sin poder evitar desestabilizarse y caer al suelo de madera en medio de un brutal estruendo, llevándose consigo todos los percheros que la rodeaban. La dependienta, vapuleada por una Celia histérica y con los ojos a punto de salirse de las órbitas intentó, sin éxito, levantarla del suelo. Inmediatamente llegaron otras dependientas, el jefe de planta y un puñado de clientas. Todos a una consiguieron devolver a Celia a la posición bípeda. Todos a una la miraban con una mezcla de espanto y conmiseración, todos menos la dependienta, que, en estado de shock, era trasladada por dos compañeras hasta una silla en la que la abanicaban y una recién llegada le llevaba una infusión a los labios.

Una vez en pie, Celia se colocó la ropa, aspiró profundamente y se dirigió, de modo petulante, al jefe de planta:

-Escuche, jovencito. No estoy dispuesta a soportar ni una vejación más por parte de empleados tan incompetentes y poco resolutivos. No obstante, no tomaré ninguna medida contra esa pobre chiquilla a la que ustedes, llevados sin duda por una enorme falta de profesionalidad, han dado un puesto para el que no está preparada en absoluto. Renunciaré a presentar una hoja de reclamaciones porque soy una mujer comprensiva, pero me llevaré este vestido, si lo tienen en la talla 54, totalmente gratis en compensación por los agravios sufridos.

El jefe de planta se secó el sudor que le corría por la frente mientras emitía una mueca que pretendía ser una sonrisa, pidió disculpas a Celia con afectación y ordenó a una de sus empleadas que entregara a la clienta inmediatamente el vestido y cualquier otra prenda que deseara. Satisfecha, Celia abandonó la boutique con el vestido verde y dos pañuelos de seda salvaje, seguida con la mirada por todas las dependientas de la sección de señoras y un jefe de planta que sonreía lívido y tembloroso.

Por la tarde, en la Sala Magna de La Universidad, elegantemente vestidos los dos, todo fue bien hasta que Celia entabló conversación con varios compañeros de Alberto, a los que cuestionó desde el estilismo de las auxiliares, por anodino y aburrido, hasta la decoración de las salas de espera -faltas por completo de todo sentido del gusto-. Tal vez sean ustedes excelentes profesionales -les dijo- pero son incapaces de mantener la coherencia necesaria entre capacitación y mercado. Por supuesto, ella disponía de los conocimientos necesarios y estaría dispuesta a brindárselos siempre y cuando ellos demostrasen estar a la altura de sus indicaciones.

Alberto no sabía donde meter la cabeza, no conseguía intercalar palabra alguna en medio del discurso absurdo y petulante de Celia que le permitiera dirigir la conversación por otros derroteros. Celia, sencillamente, se había adueñado de la situación y no estaba dispuesta a dejarlo intervenir.

Poco a poco, alrededor de ellos comenzó a hacerse el vacío, un incómodo espacio que permitió a Celia acabar con todos los canapés de ese lado de la enorme mesa, hasta que, cansada y aburrida, dijo:

-Vámonos a casa, estos estúpidos petulantes no están dispuestos a aceptar ninguna sugerencia.

Ante la idea de marcharse, Alberto casi se sintió aliviado, pero antes de abandonar la sala, a todos aquellos que pudieron escucharla les dijo:

- Sepan ustedes que este tipo de reuniones son únicamente una excusa absurda para que, movidos por su engreimiento, una panda de vulgares y mediocres dentistas se crean importantes. Sacar muelas -muy señores míos- no es un acto indigno, pero está muy lejos de ser sublime, así que sacúdanse ustedes y sus elegantes señoras toda la gloria, porque no son NADIE, NA-DI-E, dijo señalando las sílabas al tiempo que se abría paso entre los asistentes en medio de un silencio absoluto y tirando a su paso muchas de las copas que estaban sobre la mesa. La seguía un Alberto que se deslizaba arrastrando los pies y pidiendo perdón con la mirada.

Parte seis

En las últimas semanas la vida se había convertido en un auténtico caos. Alberto tenía la sensación de que Celia sufría algún tipo de desequilibrio mental, tal vez una depresión a consecuencia de los años en paro la hacían comportarse de un modo tan extraño. Se había convertido en una persona inestable, completamente imprevisible; unos días parecía amable, otros era imposible hablar con ella y otros era insolente o arrogante. Incapaz de comprender a su esposa, y puesto que Celia no parecía dispuesta a contarle nada, decidió investigar por su cuenta qué era lo que ocurría.

Volvió a casa más temprano de lo habitual sabiendo que Celia estaría en ese momento en su clase de pilates, así que disponía de casi dos horas para buscar por la casa alguna explicación a tan extraño comportamiento. Se sentía como un ladrón en su propia casa, revolviendo cajones, levantando colchones, abriendo roperos y rebuscando en todos los rincones. Cuando estaba a punto de darse por vencido recordó el cajón “secreto” del buró del salón y lo abrió. Encontró una bolsa con unos papeles escritos.A medida que los leía, se le venían a la cabeza las imágenes vividas en las últimas semanas: vio a la Celia sumisa, a la Celia arrogante, a la distraída, a la grosera, a la Celia inteligente....Una tras otra vio desfilar a todas las mujeres con las que había vivido los tormentos y las alegrías de esos días, y entonces, como en un puzle, las piezas encajaron y lo comprendió todo. -Dios mío, así que era eso- se dijo sin poder creer aún que su mujer hubiera sido capaz de someterle a semejante tormento movida por no se sabe qué motivo.

La rapidez con que su cabeza se puso a funcionar sorprendió al propio Alberto que, llevado por una mezcla de horror, deseo de venganza y rencor, tardó apenas unos minutos en urdir un plan que serviría a Celia de castigo al tiempo que le proporcionaría a él enormes satisfacciones. Sacó de la bolsa todos los papelitos, cogió un folio en blanco y empezó a escribir, imitando la letra de Celia, los calificativos que más le convenían: erótica, interesante, entregada, caliente, curiosamente todos tenían alguna connotación sexual.......¡vendetta! Metió los nuevos papelitos en la bolsa, volvió a colocarla en el buró y abandonó la casa con una alegría y vitalidad que sólo recordaba en la adolescencia, cuando vivir sólo comprometía la satisfacción personal más inmediata.

Parte siete

Antes de regresar a casa, Alberto hizo algunas compras. En una tienda gourmet cercana compró una botella de vino, magret de pato y jamón ibérico. Luego paró en la farmacia y compró una caja grande de preservativos y lubricante con sabor a fresa. Un ramo de rosas rojas completaba el aparejo necesario para pasar el día. Esta vez era él el que tenía el control, el que sabía de antemano cuál sería el giro de los acontecimientos, de modo que antes incluso de entrar en su casa ya venía portando una incipiente erección.

Al abrir la puerta lo recibió un denso olor a incienso y el disco de Mercan Dede como melodía de fondo. Las cortinas estaban cerradas y un camino de velas marcaba el recorrido hasta el dormitorio. Alberto se dejó conducir mientras iba quitándose la chaqueta y desabotonándose la camisa. Cuando llegó al dormitorio se encontró a una Venus recostada en la cama, a una voluptuosa criatura adornada apenas con un ligero y diminuto picardías negro. Hicieron el amor como dos desconocidos, re-conociendo sus cuerpos y sus rincones, averiguándose como la primera vez.

Durante ocho días, el sexo reinó en la casa. Cada vez que Alberto volvía del trabajo volvía en realidad a Pompeya; cada día le esperaba una esposa deseosa, dispuesta, entregada y caliente; cada día hacían y deshacían el amor sin descanso, aunque ya sin el ansia de los primeros días. En sólo ocho días Alberto consiguió satisfacer las fantasías sexuales de toda una vida y algunas más que se le fueron ocurriendo sobre la marcha; de ser un hombre tradicional, clásico y poco atrevido, se transformó, por el poder que le daba la situación, en alguien temerario, descarado y hasta insolente: en un local de intercambio de parejas lo hicieron con tres personas más, le llevó una puta a casa para verla en la cama con ella, la incitó a tener relaciones con un desconocido en el baño de un bar mientras él se masturbaba en el urinario contiguo, organizaron orgías multitudinarias, hicieron tríos y todo aquello que a Alberto le arrancaba una erección. Durante el día, con sus clientes, con su secretaria, con sus colegas, con los vecinos, Alberto continuaba siendo el marido ejemplar, el exitoso odontólogo y el perfecto vecino, pero cuando llegaba a su casa, que curiosamente había vuelto a convertirse en hogar, se transformaba en otro sí mismo, nacido del privilegio que le daba controlar y anticipar los hechos a su antojo. Un Alberto múltiple controlaba ahora a una Celia singular reducida a una hembra, sin más calificativos y sin ningún paliativo.

Pero, al noveno día, cuando Celia metió la mano en la bolsa de los papelitos y sacó uno que volvía a convertirla en Madame Pompadour, una sombra de duda le cruzó por la mente. Algo raro está ocurriendo -pensó. No llegaba a recordar los calificativos que había metido en la bolsa de los papelitos, pero le resultaba extraño que, de repente, todos estuvieran enfocados a una sola cosa: el sexo.

Empezó a hacer memoria en busca de algún momento en el que hubiera bajado la guardia y Alberto se hubiera dado cuenta de la trama en la que había convertido su vida, hasta que recordó que hacía exactamente ocho días, a la vuelta de su clase de pilates, había notado en la casa un orden distinto. La casa seguía recogida, pero el orden era diferente, como si quien hubiera puesto las cosas en su lugar no hubiera sido ella, como era lo habitual, como si otro alguienhubiera colocado las cosas en un sitio que, aún siendo el sitio de siempre, era otro. No sabía cómo explicarlo, pero sintió que la casa había sido re-colocada con la intención de que ella no pudiera percibirlo. En ese momento no le dio importancia, pero ahora esa sensación tan inexplicable empezaba a tener sentido: alguien había estado en la casa buscando algo y había vuelto a colocar las cosas de modo que ella no se diera cuenta de nada. Y ese alguien no podía ser otro que Alberto. Como en un puzle, todas las piezas empezaron a encajar: Alberto había descubierto su juego y había decidido jugar él también. -No puede ser -dijo Celia en voz alta- él no sería capaz de algo así. Volvió inmediatamente al buró, sacó la bolsa y tiró al suelo los papelitos que aún quedaban dentro. Arrodillada, empezó a leer: voluptuosa, erótica, lasciva y obscena; eran los calificativos que restaban por sacar, las vidas que quedaban por vivir. Celia se quedó perpleja, incapaz de reaccionar ante el descubrimiento de que Alberto la había estado engañando todos estos días. Sintió que se había estado aprovechando vilmente de su cuerpo, que la había violado repetidamente cada día. Una enorme frustración y resentimiento se apoderó de ella -al menos mi objetivo era virtuoso- se decía -yo sólo quería convertirme en escritora y que él se sintiera orgulloso de mí. Pero esto es distinto, es infame, obsceno... Mi propio marido ha utilizado el engaño para aprovecharse de mi de una manera despreciable y mezquina, me ha tratado como a una puta-. Un dolor nuevo ocupó su pecho, un dolor que desplazaba todo lo que había sentido hasta ahora por Alberto, un dolor seco, amargo y ronco.

Incapaz de sobreponerse, Celia se sentó a escribir. Y escribió porque la vida le había puesto la trama en las narices y esta vez había sido capaz de verla. Durante toda la mañana no paró de escribir, no paró de llorar, no paró de pensar y de sufrir, y así se fue vaciando, al tiempo que se llenaba de un deseo de venganza a la altura del engaño. Por primera vez, Celia había encontrado una idea, había surgido la magia de la literatura, que quema pero también cura; ahora tenía lo que tanto había buscado: un argumento. Escribió un cuento en el que una mujer quería ser escritora e inventaba un juego de roles que la obligaba a transformarse cada día. Descubierta por su marido, éste decide también engañarla, obligándola a ofrecerle su cuerpo cada día y a hacer cosas que, de otro modo, ella jamás habría consentido. Al descubrir el engaño, la mujer, incapaz de superar el odio y el rencor, envenena a su marido.

Cuando terminó, era casi la hora del almuerzo, así que se levantó y se puso a preparar la comida: cerdo a la mostaza, el plato preferido de Alberto. Lo preparó con esmero, cuidando, como siempre, cada detalle; dosificando, como nunca, cada uno de los ingredientes. Cocinó sintiéndose terriblemente sola, con nostalgia, añorando aquella vida anodina y desgastada que ahora le parecía tan lejana y ajena, pero el desasosiego y el dolor habían desaparecido de su pecho.

Tres meses después del fallecimiento de Alberto a causa de un inesperado infarto, Celia consiguió que una importante editorial publicara su cuento, lo que le proporcionó enormes éxitos y su reconocimiento como prestigiosa y cotizada escritora.

Aparte de algunas reclamaciones a la compañía de la luz, desde entonces no ha vuelto a escribir nada.