Cuando me pongo a pensar en arquitectura emergen en mí determinadas imágenes. Muchas están relacionadas con mi formaci6n y con mi trabajo como arquitecto; contienen el saber que, con el paso del tiempo, he podido adquirir sobre la arquitectura. Otras imágenes tienen que ver con mi infancia; me viene a la memoria aquella época de mi vida en que vivía la arquitectura sin reflexionar sobre ella.

Aun creo sentir en mi mano el picaporte, aquel trozo de metal, con una forma parecida al dorso de una cuchara, que agarraba cuando entraba en el jardín de mi tía. Aquel picaporte se me sigue representando, todavía hoy, como un signo especial de la entrada a un mundo de sentimientos y aromas variados.

Recuerdo el ruido que hacían los guijarros bajo mis pies, el suave brillo de aquella madera de roble de la escalera, siempre bien fregada, y todavía retengo en mis oídos cómo la pesada puerta de la calle se cerraba tras de mí, y recorro el sombrío pasillo y entro en la cocina, el único espacio de la casa realmente luminoso. Sólo este espacio -así se me quiere aparecer hoy- tenía un techo que no se difuminaba en una luz indirecta, y las pequeñas baldosas hexagonales del pavimento, de un rojo oscuro y casi sin junta, oponían a mis pasos una inflexible dureza, mientras que del armario de la cocina emanaba aquel singular olor a pintura al aceite.

En esa cocina todo era como suele ser en las cocinas tradicionales. No tenía nada especial. Pero quizá precisamente por ser, de una forma casi natural, una cocina ordinaria, ha quedado tan presente en mi memoria como símbolo de lo que es una cocina. La atmosfera de ese espacio se ha fundido para siempre con mi representación de lo que es una cocina. Y así podría proseguir con una narración continuada que hablara de todos los picaportes que vinieron después de aquel picaporte que abría la puerta del jardín de mi tía; o de los suelos, o de las blandas superficies de asfalto calentadas por el sol, o de los adoquines recubiertos de hojas de castaños en otoño, o bien del particular sonido que cada puerta emitía al cerrarse: algunas lo hacían de un modo suave y elegante, otras con un fino y justo chirrido, y otras, a su vez, con dureza, con magnificencia, intimidantes.

Recuerdos de este género contienen las vivencias arquitectónicas de más hondas raíces que me han sido dadas conocer, y constituyen los cimientos de los estados de ánimo y las imágenes arquitectónicas que trato de sondear en mi trabajo como arquitecto.

Cuando me pongo a proyectar me encuentro siempre, una y otra vez, sumido en viejos y casi olvidados recuerdos, e intento preguntarme: qué exactitud tenia, en realidad, la creación de aquella situación arquitectónica; qué significo entonces para mí, y en qué podría servirme de ayuda tornar a evocar aquella rica atmosfera que parece estar saturada de la presencia más obvia de las cosas, donde todo tiene su lugar y su forma justa. En este proceso no deberíamos destacar, en absoluto, ninguna forma especial, pero si dejar sentir ese asomo de plenitud, y también de riqueza, que le hace a uno pensar: eso ya lo he visto alguna vez, y, al mismo tiempo, sé muy bien que todo es nuevo y distinto, y que ninguna cita directa de una arquitectura antigua revela el secret0 de ese estado de ánimo preñado de recuerdos.

Una arquitectura enraizada en las múltiples fuentes de la infancia

Siguiendo a Peter Zumthor, nos hemos acercado a la infancia como campo privilegiado de la experiencia y de lo imaginario, una infancia sin edad, una presencia subyacente a la cual, inesperadamente, recurrimos en momentos creativos, lúdicos o emotivos de la vida adulta que sorpresivamente nos devuelven a un estado que no es de inocencia, sino de posibilidad.

A través de la escritura del recuerdo, se invocan, conservan y recrean momentos de infancia, experiencias primigenias de espacios vitales que han plasmado autores con un poder singular para darles cuerpo en figuras sensibles, implicándolas sustancialmente en sus discursos y conformando un rico imaginario originado en la niñez que apela a nuestras propias vivencias. Hacer converger la atmósfera del testimonio en continuidad con la que recrea en la producción gráfica de sus acuarelas y con la materialidad de la obra construida, implica una circularidad de referencias enlazadas que participan del hecho arquitectónico, constituyéndolo.

Enraizado en las fuentes de la infancia, Zumthor opera desde su ensoñación como fuente de nuevos procesos creativos, provocando profundas resonancias, éstas ya sí deliberadamente propositivas, desprendidas ya de cualquier propósito de ejercer de testigos de lo vivido. La obra se emplaza como mediadora entre la experiencia vivida y la experiencia proyectada, como interfaz entre la introspección y la proyección, entre lo individual y lo compartido; la experiencia primigenia de la infancia se emplea como fuente para la creación de nuevas experiencias compartidas con cada visitante del pabellón: la recepción de la obra se funde con su origen.

El testimonio no pretende la fidelidad del registro, sino que opera participando del hecho arquitectónico en base a una reconstrucción creativa de la experiencia; fuentes de nuevos procesos creativos que ejercen de testigos desde su ensoñación de lo vivido, provocando profundas resonancias: "Hace años que recibo cartas de gente. Parece que mis edificios les hablan. No sé qué aportarán mis proyectos a la arquitectura, pero sé qué aportan a la gente."

Nos preguntamos si es posible un proyecto que plasme la huella de aquel recuerdo, o si éste fue la materia prima -sensorial y corpórea- que contenía ya implícitamente la arquitectura del pabellón. Nos intriga entonces si la arquitectura es un viaje hacia lo desconocido o una representación de aquella experiencia vivida, si la naturaleza abstracta de sus formas no es sino el escenario para hacer emerger una absoluta concreción: una arquitectura encarnada en el fenómeno de la experiencia, que representa dicho intangible y lo hace nuevamente posible.

La experiencia relatada, el texto, se erige en escritura del espacio; es un viaje en el tiempo en busca de un espacio perdido. El proyecto del pabellón, emulando este viaje, entra en analogía con el texto escrito: la fenomenología de lo vivido se yuxtapone con la atmósfera de la arquitectura creada. Pero la fuerza de esta analogía es más poderosa incluso: si la búsqueda de Proust trazaba el entramado de su propia memoria, la arquitectura de Zumthor la reconstruye y su atmósfera nos sumerge en el espacio del recuerdo como un ámbito sensible, corpóreo, mental.

En Hortus conclusus, Zumthor escribe emotivamente: "somos concebidos y nacemos; vivimos y morimos; nos pudrimos, nos quemamos o nos desvanecemos en la tierra. Raramente pensaba en esto cuando era joven. Ahora lo hago. Veo un gran ciclo y soy parte de él."

Unas palabras que recuerdan inevitablemente el poema de Walt Whitman donde "había un niño" que interioriza "lo primero que miraba" al encontrar un mundo que incorpora como recuerdo vivo y "en eso se convertía, y eso formaba parte de él" en años y sucesivos ciclos de años. Vivimos ciclos, somos tiempo.

Así es como expresa Zumthor las huellas que el niño que fue imprimió en él, transformando el mundo en un juego por el cual resulta recíprocamente conformado: un mundo que conserva en la memoria de su infancia como germen del impulso creativo.

Clara Eslava CabanellasBibliografía:

Clara Eslava Cabanellas "El recuerdo de infancia -o la huella de Proust- en Peter Zumthor" REIA #6 (2016), 52

Peter Zumthor, "Thinking Architecture" (Basel: Birkhauser, 1999), 9

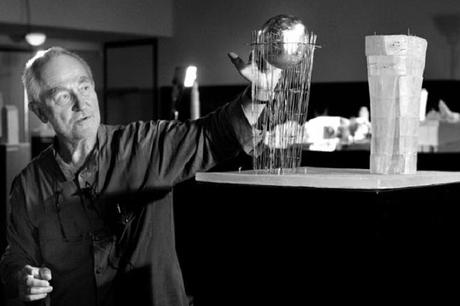

Fotografía: ©Kunsthaus Bregenz

TECNNE | Arquitectura y contextos