Versión en PDF

Muchos científicos honrados han reconocido a lo largo de la historia que no tienen la más mínima idea de qué es la energía. Si nos atenemos a los libros de texto y demás procedimientos divulgativos, la energía es la capacidad para realizar un trabajo; y el trabajo es una transmisión de energía.

Así, pues, la energía es la capacidad para transmitir energía…

Genial.

Según la historia de la ciencia (este artículo es un resumen de “On the Concept of Energy: How Understanding its History can Improve Physics Teaching“, del profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia Ricardo Lopes Coehlo), la energía fue descubierta a mediados del siglo XIX por Mayer y Joule, aunque el término “energía” venía empleándose desde el siglo XVIII como sinónimo de “actividad”.

Así, en 1807, Thomas Young había denominado “energía” a la relación entre la masa y el cuadrado de la velocidad de un cuerpo (E=mv2), relación que había sido establecida por el holandés Christian Huygens a finales del siglo XVII, al observar que era una constante en el movimiento de los cuerpos, y posteriormente sería bautizada por Leibniz como “fuerza viva”.

En 1842, Mayer escribió “Observations on the Forces of Inorganic Nature”, donde explica que el término “fuerza” se emplea para referirse a una causa, y que toda causa es equivalente a su efecto; y si una causa c provoca un efecto e, y éste se convierte en causa de un efecto f, entonces e=f; de modo que c=e=f…=c.

De la igualdad anterior, se establece que la cantidad en toda causa es siempre la misma a pesar de los cambios entre las diferentes causas y efectos, es decir, hay un factor de conversión; así que la fuerza –la causa— es indestructible, y también transformable.

Mayer introduce una tercera propiedad de la fuerza: es imponderable. Esto se debe a que, en aquella época, se distinguía entre la materia, que se podía medir; y la luz, la electricidad, el magnetismo y el calor, que no se podían medir. Pero la nueva era industrial necesitaba un método para medir, aunque fuera indirectamente, tales imponderables, pues de ello dependía el progreso de la humanidad en general y el enriquecimiento de unos pocos en particular.

El primer fenómeno con el que trata Mayer es la caída de los cuerpos; tradicionalmente, se consideraba que la causa por la que un cuerpo cae es su masa, pero esto no es suficiente, pues también es necesario que haya una altura, de modo que la relación entre masa y altura es la causa de que los cuerpos caigan. Siguiendo la fórmula de Huygens, se sabía que la altura determina la velocidad de caída de un cuerpo, siendo igual al cuadrado de su velocidad. De este modo, masa·altura=masa·(velocidad·velocidad), o lo que es lo mismo: mh=mv2.

El segundo fenómeno que aborda Mayer es la relación entre el movimiento y el calor. Para demostrar que el movimiento produce calor, basta con agitar el agua de un recipiente y comprobar cómo sube su temperatura. En orden inverso, la máquina de vapor demuestra que el calor provoca movimiento. Puesto que hay una relación entre causa y efecto, Mayer busca la fórmula que permita la igualdad entre ambos; para ello, relaciona el calor del aire sometido a una presión constante y el calor del aire en un volumen dado. En el primer caso, hay movimiento; en el segundo, no.

Para subir la temperatura de cierta cantidad de gas sin variar el volumen que ocupa, es necesaria una cantidad determinada de calor; para subir la temperatura de ese gas permitiendo que varíe el volumen, la cantidad de calor que se necesita es mayor. La diferencia de calor equivale, por tanto, a la variación de volumen, esto es, a una acción mecánica.

Así, Mayer estableció la relación entre calor y movimiento: la caida de un cuerpo desde 365 metros de altura equivale a subir de 0º a 1º la temperatura de una cantidad de agua equivalente a la masa del cuerpo que cae.

Causas y efectos son denominados “fuerzas”, y existe una relación entre ellas que permite hablar de transformaciones cualitativas y conservación cuantitativa. Esto no significa, sin embargo, que exista una sustancia que transforma su apariencia y que jamás puede ser destruida. Las fuerzas no son más que diferentes maneras de referirse a las relaciones entre todo lo que existe. Y todo lo que existe existe porque forma parte de relaciones.

La transformación de un proceso en otro describe un fenómeno, pero no lo explica; es como afirmar que el hielo se transforma en agua. El cómo y el porqué, dice Mayer, son preguntas inútiles que hay que dejar a poetas y filósofos. Las relaciones entre causas y efectos se limitan a igualarse mediante cantidades numéricas; estas relaciones entre diferentes marcos de referencias hacen posible el desarrollo de la técnica, pero nada más.

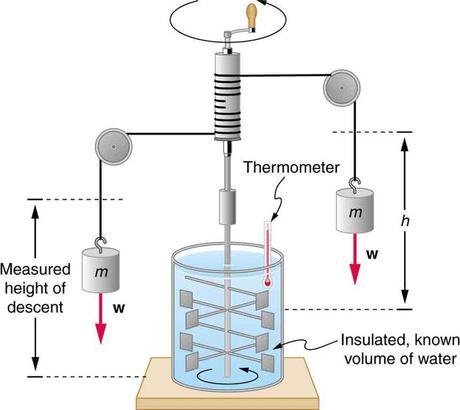

Con las mismas intenciones que Mayer, en 1843, James P. Joule publicó “On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat”, donde describía una máquina magneto-eléctrica con la que se podía establecer una relación entre el calor y el movimiento, pero pasó sin pena ni gloria. En 1845, realizó su experimento con un aparato modificado, consistente en un recipiente con agua y un eje con paletas que, accionado por la caída de un peso, giraba en el agua; al medir la temperatura del agua antes y después del experimento, se establecía una relación entre la acción mecánica del peso y la diferencia de calor en el agua.

El experimento de Joule le llevó a interpretar que el calor no era una sustancia, sino un tipo de movimiento –existía un debate, que duraría hasta el siglo XX, sobre la naturaleza del calor, que unos entendían como fluido y otros como movimiento—; así, puesto que el calor es producido por el movimiento de la corriente, tenemos que un movimiento causa otro movimiento, y el factor de conversión se denomina “equivalente mecánico del calor”. Así, según establece Joule, la cantidad de calor que se necesita para subir, en un grado fahrenheit, la temperatura de una libra de agua, equivale a la caída de un peso de 772 libras desde un pie de altura.

De esta forma, mediante el movimiento observable de los pesos, esto es, mediante el movimiento mecánico, resultó posible medir el movimiento inobservable que era el calor, y expresarlo en términos mecánicos; o sea, tal era la manera de cuantificar el calor, hasta entonces considerado un imponderable.

Al considerarse que el calor era movimiento, y había una relación, un factor de conversión, entre el calor y la mecánica, fue posible referirse a la actividad mecánica de los cuerpos en términos del calor que éstos albergaban. Y así, puesto que era actividad, se comenzó a hablar de la “energía mecánica” de los cuerpos.

Pero había un problema: no se podía determinar cuánta era la energía total de un cuerpo; sino que había que establecer una comparación con otro estado. Tras atender a la historia, resulta obvio pues, aunque muchos consideraban que el calor era una sustancia, lo único que había detrás del nombre era una manifestación de movimiento, y el movimiento de un cuerpo no lo es sino en relación a otro.

Por ello, la energía mecánica de un cuerpo era, según la definió en 1851, William Thomson –nuestro entrañable barón Lord Kelvin—, el valor de los efectos que ese cuerpo produce al pasar de un estado dado a otro considerado estándar, o viceversa.

En 1852, Thomson se dio cuenta de que la energía mecánica tendía a disiparse: puesto que los fenómenos son irreversibles –lo hecho, hecho está—, la energía mecánica de que el hombre dispone tiende a desaparecer; pero sólo el “Poder Creador”, que dice Thomson, puede destruir la energía mecánica, de modo que ha de existir una transformación de la susodicha energía mecánica. Así, pues, para salvar el escollo, Thomson opuso una energía dinámica a otra estática.

En 1853, Rankine propuso que había una energía real o sensible, y una energía potencial o latente; en 1854, Thomson aceptó la terminología de Rankine y la aplicó a su división inicial: la energía estática era energía latente o potencial; la energía dinámica, real o sensible. No sería hasta 1862 que Thomson consideró que la energía dinámica, real o sensible debía llamarse “energía cinética”.

En la década de 1870, Maxwell desarrolló su teoría del calor a partir de la teoría de la energía, a la cual definió como la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Y, puesto que la energía de un cuerpo venía determinada en relación a un estado considerado estándar, existía la posibilidad de que la energía de un cuerpo fuese inferior a ese estándar, es decir, que fuese energía negativa. Maxwell se apresuraría a subrayar que tal energía negativa era imposible en términos reales, y que no era más que una referencia con respecto a ese estado considerado estándar.

Por otra parte, Maxwell también afirmaría que, puesto que cada unidad de calor generada suponía la pérdida de cierta cantidad de energía mecánica, el calor podía considerarse una forma de energía. Pero, en 1880, Oliver Lodge defendió que la energía era una sustancia; que esa sustancia impregnaba la materia y el éter, y que se traspasaba de unos cuerpos a otros y de estos al espacio y del espacio al éter.

Así, la energía podía ser rastreada y medida, de manera que la energía potencial podía ser explicada en términos materiales: la energía potencial no existe, diría Lodge, sino que hay una transferencia de un cuerpo a otro; por ejemplo, no hay un cuerpo con energía potencial que, al caer, la transforma en energía cinética, sino que la Tierra transfiere energía al cuerpo y le obliga a caer.

En 1882, Max Planck se opondría a la hipóstasis de la energía. En 1894, Hertz criticaría la hipóstasis de la energía al considerar que la cantidad de una sustancia depende de la sustancia misma, no de la existencia de otras sustancias, como de hecho ocurría con la energía, que debía ser medida en relación a otros estados.

En 1908, un año antes de recibir el Nobel de Química, Wilhelm Ostwald defendió no sólo que la energía era sustancia, sino que era lo único que existía en realidad, y que la materia era un derivado de la misma. Esta postura se haría fuerte a lo largo del siglo XX, a pesar de las adevertencias de físicos como Richard Feynman, para quien era un error divulgar tales ideas. En cualquier caso, el concepto ha seguido vivo a lo largo del tiempo en muchos ámbitos. Así, en la física de partículas es habitual que “energía” sea sinónimo de las partículas no másicas, generando un lío bastante interesante cuando uno se presta al juego terminológico al tiempo que trata de pensar la realidad.

En definitiva, Robert Mayer estableció un método por el que hacer equivalentes diferentes medidas y, lo más importante para el proceso industrial, “medir” lo imponderable, como la luz, la electricidad y el calor, aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de las fábricas y la eficacia de los nuevos medios de transporte.

El principio de conservación de la energía es un recurso matemático, no un hecho real, una razón numérica que deriva del principio de equivalencia entre medidas establecido por Mayer y Joule. Y, desde el momento en que se entiende que es una metodología instrumental, es posible concluir que el actual conocimiento de la realidad no nos lleve más que a la solución final de Einstein que imaginara Giovanni Papini.

Escribe Edith Stein en su introducción a Ser finito y ser eterno que el gran problema de la filosofía es que:

Vivimos realmente en medio de una confusión de lenguas. Es casi imposible emplear una expresión sin el temor de que el interlocutor entienda otra cosa muy diferente a lo que se ha querido decir. La mayor parte de los términos técnicos tienen un múltiple y fuerte peso.

[…]

Las lenguas se desarrollan según el espíritu de los pueblos, porque son la condensación y la expresión de su vida; la multiplicidad de los pueblos y sus cualidades deben reflejarse en ellas. Los griegos, que formaban un pueblo filosófico, habían creado también una lengua filosófica. ¿Pero cómo podían los romanos crear una lengua filosófica?.

En nuestras lenguas, explica Stein, el concepto de acto, que hemos heredado del latín, se tragó varios términos griegos, como energeia, ergon o entelejeia, entre otros. En referencia al primero:

Energeia (energía) significa el ser real en oposición al ser posible: dynamis. La figura de Hermes existe en potencia en la madera con la que puede ser esculpida, pero no es real sino hasta que queda esculpida; el pensamiento científico está en potencia en el que posee la facultad de pensar, aunque no piense efectivamente; se hace real en su actualización. Así energeia significa eficacia. La potencia o facultad (dynamis, potencia) tiene como fin (telos) la actualización. Así, por ejemplo, la facultad de pensar tiene como fin el pensamiento.

Estas diferencias, que se adivinaban en los conceptos de Lord Kelvin, fueron eliminadas por la hipóstasis de la energía, una mera cuestión utilitaria. Acaso la función de onda haya rescatado el concepto de dynamis para la ciencia sin que muchos quieran darse cuenta, pues un pensamiento materialista e instrumental la gobierna entre limitaciones y contradicciones, ignorando que, hacia el origen, los significados se desbordan y establecen conexiones incómodas para nuestra actual concepción del mundo.