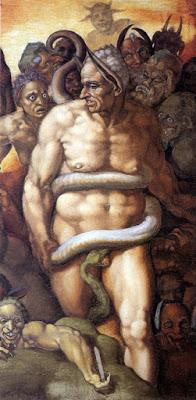

Fue ya Miguel Ángel, el grandísimo artista del Renacimiento, uno de los primeros que utilizara el Arte para mancillar, desvirtuar o criticar -a veces justamente, como en este caso- personas que, a bien o a mal, tuviera su creador en eternizar así, de una forma sarcástica, ofensiva, tendenciosa o ridiculizante, a sus retratados. Cuando Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) pensó cómo dibujar sus imágenes humanas en el fresco de la Capilla Sixtina, no dudó en que debía hacerlo al natural, desnudas como éstas eran y habían sido en su elemento real. Durante el proceso de creación del maravilloso fresco El Juicio Final, los prelados y consejeros del papa Paulo III se acercaban con éste a admirar la tan ocultada obra renacentista. Entonces un maestro de ceremonias del papa, Biagio da Cesena, no evitó decirle al papa delante del propio artista lo que pensaba del fresco, obra que aún no se había terminado de pintar en la pared de la Capilla vaticana: "¡Qué indecorosas imágenes pintadas en un lugar tan sagrado!; todos esos desnudos, mostrando aquí sin pudor sus vergüenzas, no es propio de la capilla de un papa, sino más bien de una hostería o de un prostíbulo de Roma".

Pocos días después retrataría el pintor al intolerante servidor papal en ese Juicio divino. Fiel a la obra literaria del poeta italiano medieval Dante en su Divina Comedia, Miguel Ángel fijaría en su fresco el rostro de Biagio como el del rey legendario Minos, al cual Dante situaría en su obra escrita como a uno de los tres jueces del infierno. Minos, aquel rey legendario de Creta que encerraría al Minotauro en su Laberinto, pero que Dante en su grandioso poema medieval lo convierte en un juez intolerante y fiero. Y Miguel Ángel lo dibujará como es descrito en el gran poema, como un ser monstruoso de larga cola que rodeará su cuerpo; también, el gran creador florentino le añadirá las orejas ignorantes de un asno. Al parecer el maestro de ceremonias vaticano comprobó su imagen tendenciosa en el fresco, y corrió indignado pronto a contárselo al papa Paulo III. Tanto se quejó a éste que su santidad, cansado de tanta polémica, no pudo más que decirle: Biagio, usted sabe que Dios solo me ha dado potestad sobre el cielo y la tierra, pero no sobre el infierno. Ya que no puedo liberarle, deberá tener paciencia. Sólo después de una restauración llevada a cabo en los últimos años en el Fresco del Juicio Final de la Capilla Sixtina, cuando éste se limpió y se restauró, se desveló el auténtico fresco pintado -en pleno siglo XVI- por el creador Miguel Ángel, comprenderemos ahora al verlo detenidamente el irritado ánimo por entonces del insensible servidor vaticano.

En ese mismo siglo XVI nacería en España, en Navarra, Bartolomé Carranza de Miranda (1503-1576). Proveniente de una familia religiosa y universitaria, llevaría a cabo sus estudios de Filosofía en Alcalá de Henares con el maestro Andrés de Almenara. En aquellos años, el Renacimiento no fue solo artístico, sino también filosófico. Erasmo de Rotterdam (1466-1536) fue uno de los primeros pensadores renacentistas en cambiar la mentalidad medieval. Atrevido e inteligente, comprendería que el ser humano no puede ser esclavo de sus maestros, ni de prejuicios arraigados, ni de tradiciones. Así que, en los primeros años del siglo XVI, las escuelas filosóficas se enfrentaban por entonces entre erasmistas y tomistas, por ejemplo, es decir, entre partidarios de Erasmo de Rotterdam y su filosofia renacentista y avanzada, humanista y comprensiva; o partidarios de Tomás de Aquino y su filosofía medieval y atrasada, teologal y doctrinaria. En ese debate filosófico comenzó Bartolomé a configurar su pensamiento, y, influido así por su tío Sancho -catedrático, filósofo y canónigo-, defendería siempre sus posiciones erasmistas allá donde fuese. En aquellos años, para prosperar en España había que hacerse religioso o militar si no se era noble. Bartolomé de Carranza se decidió por ingresar en la orden dominica, una famosa orden religiosa por dedicar más esfuerzo al estudio que a la caridad.

Sin embargo, la personalidad de Bartolomé de Carranza no era carente de caridad, ni de generosidad o sensibilidad por sus semejantes, personas que sufrían aún en una época todavía difícil para los seres sin medios, o sin oportunidades para los más débiles. Se dedicaría Bartolomé a sus estudios filósoficos y su labor religiosa con la misma honestidad. Cuando por entonces se le ofreció el obispado de la rica ciudad americana de Cuzco, él lo rechazó, luego se negaría, también, al obispado de Canarias. El rey-emperador Carlos de España le ofreció la oportunidad de participar en el importantísimo Concilio de Trento, donde la Iglesia se jugaba su futuro frente a la Reforma Protestante. Ahí demostró su talante reformador y su habilidad para conciliar tradición con reforma, sentido común y generosidad con desvelos excesivos para cambiarlo todo por cambiarlo todo. Cuando Felipe II, todavía príncipe de Asturias, viajase a Inglaterra para casarse con su tía María Tudor, Bartolomé le acompañó al reino de las desavenencias religiosas. Inglaterra se debatía entonces entre un Protestantismo auspiciado desde la corona inglesa y una Contrarreforma católica que deseaba volver a recuperar aquel reino inglés. Su habilidad filosófica y tolerante le llevaría a editar un manuscrito de conciliación generosa e inteligente. Demasiado atrevido, sin embargo, para ser escrito en una España por entonces muy suspicaz con las herejías luteranas.

El joven rey Felipe II llamaría a Flandes -parte de la corona española- a Bartolomé de Carranza para que conociese las últimas novedades del momento en Bruselas -en el año 1557, dos años después de abdicar Carlos I de España y V de Alemania-, tanta fama filosófica y teológica adquirió ya Carranza en aquel convulso momento reformista en Europa. Fue estando allí, en Bruselas, cuando la sede del importante obispado de Toledo quedaría vacante por la muerte del viejo y anticuado cardenal Silíceo. Y entonces el joven y moderno Felipe II quiso -y le obligó esta vez sin condiciones- que fuese Bartolomé de Carranza el religioso elegido -aún no era ni obispo- para ocupar la Sede Primada de España. Tuvo que aceptar el filósofo y humanista español, y aprovecharía su estancia en Bruselas para editar aquel manuscrito que había escrito antes en Inglaterra, Comentarios sobre el Catecismo Cristiano, un inteligente y contrarreformista texto para evitar el avance y la fuerza de la Reforma luterana. Era una forma diferente por entonces de entender las cosas sagradas en el mundo Católico, con un importante sesgo más espiritual, basado aún más en la oración personal, algo que la Reforma Protestante propugnaba ya desde sus inicios y, además, sin límites ni condiciones de ningún tipo.

Bartolomé de Carranza llegó a España en agosto de 1558, y asistió como Primado de Toledo -un miembro permanente del Consejo del reino- al Consejo del reino en Valladolid, pero, también, para asistir además en Yuste (Cáceres) al fallecimiento del rey Carlos I de España. Dos meses después, entraría solemne en la Catedral de Toledo. Su talante personal le llevaría a visitar las parroquias y conventos de la ciudad, reformar su iglesia -su Cabildo toledano-, exigir residir a los sacerdotes en sus lugares de trabajo -algo que se saltaba entonces impunemente-, visitar las cárceles, donde liberó -era una prerrogativa del arzobispo por entonces- a los prisioneros por deudas; y también demostraría caridad y austeridad en su propia vida. Un antiguo compañero suyo -algo envidioso- de Teología y Filosofía -más tomista que erasmista-, Melchor Cano, y el intolerante, radical y duro Fernando de Valdés, Inquisidor General de España por entonces, se atrevieron a ir por él, a ir por todo un primer prelado de España, el Arzobispo de Toledo, y todo por aquel libro que él había publicado años antes en Bruselas, un texto que, al parecer de estos señores, contenía muchas trazas de herejía, y en un momento histórico demasiado delicado a causa de la Reforma y de una Contrarreforma mal entendida.

Fue apresado, a pesar de ser el primer religioso de España, y sometido a un proceso inquisitorial que llegaría a durar casi diecisiete años. Nunca se había atrevido nadie a procesar un obispo en España, y quisieron hacerlo entonces. Hay que tener en cuenta que Roma no quiso nunca que se pudiera procesar a un obispo católico jamás. Lo consiguieron hacer entonces por las sensibilidades que la Reforma causó en Europa. Lo pudieron hacer porque al papa de entonces -en agosto de 1559, pocos días antes de fallecer el viejo, reaccionario e intransigente papa Paulo IV- lo convencieron para procesar a Bartolomé de Carranza por hereje luterano, algo que odiaba tanto el anciano y duro papa Paulo IV. El siguiente papa, Pío IV, alargaría el proceso -no les interesa a los papas procesar ni sentenciar a obispos-, y fue cuando los acusadores argumentaron que unos herejes procesados en Valladolid habían pronunciado el nombre de Carranza como un valedor de sus argumentos reformistas. A pesar de recusar Bartolomé al inquisidor Valdés, como una parte interesada y apasionada en su causa, cosa que consiguió el arzobispo, no pudo finalmente vencer a sus enemigos. Pronto cambiaría de nuevo la sede vaticana, y el nuevo papa, Pío V, un hombre que no era de la nobleza ni de influencias políticas determinadas, quiso que el proceso continuara en Roma, trasladándose Bartolomé para su suerte a Italia.

Sin embargo, el papa Pío V, que iba a absolver totalmente al arzobispo Carranza, fallecería en mayo de 1572 -trece años desde que fuese detenido el Primado de España-, no pudiendo hacerlo ya. El próximo papa -Gregorio XIII- quiso acabar el asunto de una vez, y tomó el camino intermedio: satisfacer a todos sin satisfacer a nadie. Dictó una sentencia injusta en 1576, obligando al arzobispo a abjurar de sus teorías pero, a cambio, no le depuso de su sede toledana. El Primado de España nunca volvería a pisar su tierra española, ya que pocas semanas después fallecería en Roma, aunque libre ya de todos sus cargos. En una pequeña iglesia dominica de Roma, la única iglesia decorada en su interior en estilo gótico de toda Roma -cuando él fuese el más renacentista de su tiempo- fue enterrado Bartolomé de Carranza, al lado justo de la tumba del que fuese el primer pintor que expresó la sensibilidad más moderna por entonces -siglo XIV- de los trazos góticos en la Pintura, Fra Angélico. Esta es la historia de un hombre renacentista y humanista que fue consecuente con sus ideas, injustamente tratado a pesar de haber llegado a ser el primer obispo de España, con un poder inmenso pero que sus enemigos supieron contraponer con la ayuda de un viejo y reaccionario papa.

Sería aquel otro papa, Pío V, quien supo comprender la inocencia y la generosidad del arzobispo Carranza, un hombre íntegro, renacentista, caritativo e inteligente. Como el Arte. Como ese Arte que el mismo Miguel Ángel propiciara ya en sus frescos de la capilla vaticana. Sin embargo, no todo es siempre consecuente en la vida, no todo se enlazará con elementos de similitud en la vida del hombre y en su humanidad compleja. Aquel mismo papa -Pío V-, aquel que defendiese y quisiese absolver una injusticia, cometería otra. Fue él el papa que ordenaría al pintor Danielle da Volterra (1509-1566) -llamado luego por ello Il Braghettone- que cubriese los genitales y los desnudos que el gran creador Miguel Ángel habría pintado poco antes entre los techos y las paredes de la famosa Capilla Sixtina.

(Fragmento del Fresco El Juicio Final -antes de su restauración-, 1541, Miguel Ángel, Capilla Sixtina, Roma; Fragmento destacado del rey legendario Minos del Fresco El Juicio Final -después de su restauración-, 1541, Miguel Ángel, Capilla Sixtina, Roma; Escultura de la tumba del pintor gótico Fra Angélico, Iglesia de Santa María sopra Minerva, Roma, donde se enterró a Bartolomé de Carranza, actualmente trasladados ya sus restos a Toledo desde 1999; Lienzo Retrato del arzobispo Bartolomé de Carranza, 1578, pintado dos años después de su muerte para la Sala Capitular de la Catedral de Toledo, donde se aprecian los rasgos artísticos maliciosos al pintar entonces un rostro desfavorecido, con un semblante muy hosco, duro y claramente odioso, cuadro del pintor español Luis de Carvajal, Catedral de Toledo, Toledo, España; Pintura con el retrato de Bartolomé de Carranza, una obra de autor desconocido, siglo XVI, donde se observan otros rasgos más suaves, más propio de la realidad del rostro que tuviese el arzobispo español; Grabado para el frontispicio de una obra de Bartolomé de Carranza, basado en la misma imagen anterior, siglo XVI; Detalle del mismo grabado anterior sobre el posible verdadero rostro de Bartolomé de Carranza, para nada que ver con el tendencioso y desagradable rostro pintado por Luis de Carvajal en 1578.)