Como en el estribillo de la inmortal canción de los Clash, Reino Unido se pregunta si debe quedarse o irse. Como muy tarde en 2017 la ciudadanía tendrá que resolver esta disyuntiva en el referéndum prometido en enero de 2013 por David Cameron, ganador indiscutible de las elecciones del pasado día 7. Con esta consulta y su previa, que ya ha comenzado a jugarse en Londres y en las instituciones comunitarias, Cameron trata de encontrar una nueva forma de estar en la Unión que le dé argumentos ante los suyos y ante una ciudadanía ¿cada vez más euro-escéptica? para poder defender el sí a la permanencia (cosa que haría, según dijo en su discurso de enero de 2013 “en cuerpo y alma”).

¿Pero qué quieren estos británicos?

Lo prometido por Cameron es bien sencillo y a la vez bien complejo: primero, renegociar las condiciones bajo las cuales el Reino Unido permanece en la Unión Europea limitando el peso de Bruselas y segundo, presentar a la ciudadanía la posibilidad de adherirse a las nuevas condiciones o de abandonar el barco.

Se pretende consolidar lo que hasta cierto punto ha caracterizado desde su adhesión en 1973 la forma británica de ser y de estar en la Unión. Un estar distante, un estar reticente (la “eterna despedida británica” que señalan algunos…) con una posición en los asuntos europeos caracterizada por la ausencia de compromiso con el proyecto de la integración europea mucho más allá del mercado común.

Así, han ido configurando –legítimamente, por otra parte- una estancia a la carta: sin euro, sin Schengen, sin pacto fiscal, sin participación en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, sin interés en la unión bancaria (en supuesta salvaguarda de la posición de la City), sin voluntad de participar en el reparto de los refugiados del Mediterráneo o incluso retrayéndose en algunos ámbitos de la cooperación en materia de seguridad y justicia.

“Cláusula de exención” (como la negociada por Major en 1992 para mantener a su país fuera de la fase definitiva de la Unión Económica y Monetaria), podrían ser las dos palabras de las que Gran Bretaña ha hecho una bandera en estos cuarenta años. Con encuentros y desencuentros –algunos muy agrios y cada vez más frecuentes con socios como Alemania- las islas han encontrado gracias a su fuerte posición negociadora, la manera de seguir al calor de la zona económica y comercial luchando por no comprometer más de la cuenta su inveterada soberanía (“be in Europe but not run by Europe”, como reza el adagio mil veces escuchado sobre todo desde los años 90). Sin embargo ahora lo que Cameron pone sobre la mesa, lo que Cameron quiere conseguir para alumbrar esa “nueva relación”, parece aproximarse -si no transgredir- unas líneas rojas muy consolidadas en los tratados y en el imaginario europeo.

Los conservadores quieren renegociación de los tratados básicos en el sentido de limitar una de las claves de bóveda de la construcción europea: la libertad de circulación de los trabajadores comunitarios, considerada en los propios tratados como principio fundamental y ante lo que los socios -incluido Alemania- no parecen dispuestos a ceder.

En esta tangente uno de los puntos candentes de la política británica de los últimos años y en las últimas elecciones como el acceso al mercado de trabajo y al sistema de protección británico por parte de ciudadanos comunitarios (fundamentalmente del este y más recientemente, del sur del continente) se encuentra con el debate europeo y el euroescepticismo que siempre ha servido de fondo a las relaciones britano-europeas.

Recordemos en este punto que el 1 de mayo de 2004 accedieron a la Unión la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania (el llamado EU8), grupo de países cuya economía contrastaba en no pocos aspectos con la de los entonces EU15.

Entonces, en un contexto económico favorable, el gobierno laborista de Reino Unido abrió su mercado laboral sin restricciones a los recién incorporados (aunque los acuerdos de acceso habilitaban la imposición de medidas limitativas por parte de los gobiernos nacionales, siempre dentro del respeto al principio fundamental de la libertad de movimiento).

Como recoge Carlos Vargas-Silva en el último número de Vanguardia Dossier, “todos los datos disponibles indican que los trabajadores de la UE residentes en el Reino Unido han contribuido al gobierno británico –vía contribuciones- más de lo que han recibido en pagos y servicios”, sin embargo, la llegada de más ciudadanos del centro y el este de Europa de los inicialmente previstos por el gobierno de Blair y el inicio del enfriamiento económico que derivó en crisis rampante y en aumento del desempleo dio cancha a aquellos discursos políticos –como los de UKIP- que contienen repetidamente la palabra “avalancha”… con el bipartidismo británico y las instituciones comunitarias como chivos expiatorios.

La crisis económica: donde el euroescepticismo y el debate migratorio se encuentran.

Podríamos trasladar al terreno de la afección a la UE en el caso británico aquellos conceptos que David Easton empleaba para referirse al apoyo de los ciudadanos a los regímenes democráticos, entendido dicho respaldo como una combinación de “apoyo difuso” y “apoyo específico” o lo que es lo mismo, una suma de la legitimidad general reconocida a la autoridad de que se trate y una identificación con la misma, más una eficacia percibida en términos más materiales o de resultado (como por ejemplo, la performance económica o legislativa).

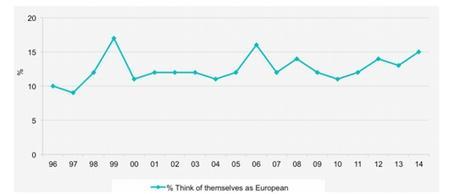

Una aproximación al trigésimo segundo estudio British Social Attitudes (concretamente al capítulo que estudia las múltiples facetas de la relación UK-UE) nos revela una constante nada sorprendente como el bajo nivel de identificación con Europa que cunde de forma persistente entre los británicos.

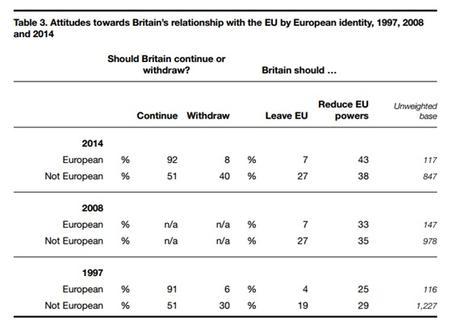

Y algo que sí es más significativo: el crecimiento, sobre todo en aquellos que combinan identidad europea y británica, de la preferencia por una reducción de poderes y de capacidad de “injerencia” de Bruselas en los “asuntos británicos”. El 43% de quienes se consideran –también- europeos y que a priori deberían ser menos proclives a discursos euro-escépticos apoyan un recorte en el poder comunitario.

El apoyo difuso (identidad europea más legitimidad reconocida a Bruselas para ostentar un poder considerable sobre los asuntos nacionales) nunca ha sido, pues, elevado en el reino del euroescepticismo.

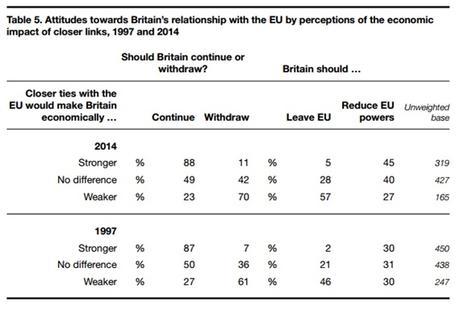

Por lo que respecta a la otra dimensión (el apoyo específico en base a resultados y beneficios percibidos de la pertenencia a la UE), la mayoría ve los pros económicos derivados del estrechamiento de los lazos UK-UE, pero nuevamente comprobamos cómo incluso los que reconocen que la integración económica hace del suyo un país más fuerte, aspiran mayoritariamente a conseguir un balance de poder más favorable a la esfera de lo nacional en detrimento de la comunitaria, o lo que es lo mismo: que la legislación europea no entre a legislar cuestiones que entienden reservadas al ámbito estrictamente británico y que, haciéndolo, lastran el progreso y el desarrollo económico nacional.

De estos datos (hay muchos más en el estudio del que lo hemos extraído) podemos concluir que de las dos versiones euroescépticas (la tajante, que apuesta por la salida y la reformista, que aspira a cierta renacionalización o reconfiguración de la distribución de competencias restando espacio a la regulación europea), la que más avance ha tenido es la segunda, sobre todo entre quienes a priori se sienten más cercanos al proyecto europeo.

Si por ellos fuera –y por Cameron- la UE debería iniciar el camino inverso al que ha seguido con cada nuevo tratado (cada vez mayor integración europea en cada vez más esferas) practicando una reforma de los instrumentos normativos básicos.

El punto de inflexión para haber llegado a esta mayoría puede encontrarse en la actual situación económica y en la fuerte irrupción del debate de la migración comunitaria, puesto que las reformas propuestas por Cameron tienen que ver precisamente con la situación y los derechos de los inmigrantes en Reino Unido en relación al acceso al mercado de trabajo y a las prestaciones sociales y sobre todo, a la capacidad y legitimidad de la Unión para decidir sobre dicha materia.

Ahí es donde el euroescepticismo y el discurso migratorio se dan la mano. Según el British Social Attitudes, quienes piensan que la inmigración es mala para el Reino Unido en términos económicos y culturales, son mucho más proclives a discursos euroescépticos y de abandono de la UE. Esta conjunción explica el avance del populista UKIP que haciendo gala de antieuropeismo y de un discurso duro con la inmigración ha pasado de un 3% de voto en 2010 a un 12.6% en las pasadas elecciones (o lo que es lo mismo, 3.881.000 votos) tras ser la primera fuerza en las elecciones europeas de 2014 y obtener buenos resultados en las locales. Culpando a la inmigración de los males de la economía y a la Unión de maniatar el orgulloso poder británico, UKIP se ha hecho un espacio entre el electorado británico y sin duda, ha condicionado la agenda del Partido Conservador hacia la reconsideración del papel de Europa y de la cuestión migratoria.

¿Y si Cameron no consigue lo que quiere?

Partimos de la base de que Cameron prefiere, como ha señalado, la permanencia británica en la UE y que su aspiración pasa por liderar una redefinición de la misma que le permita defenderla “en cuerpo y alma” en un referéndum.

Ian Begg, de la London School of Economics and Political Science, advierte sin embargo del riesgo que corre Cameron si no es capaz de regresar victorioso a Londres “con algo que ofrecer a los votantes” como resultado de las muchas rondas, cumbres y reuniones que se iniciarán pronto “para persuadirles de que no voten a favor del abandono de la Unión Europea”.

Si no puede hacer que la UE acepte sus cambios, como presumiblemente sucederá dada la tajante posición de muchos en torno a la defensa de la libre circulación comunitaria y de la inconveniencia de sentarse a negociar un nuevo tratado, Cameron estaría en un apuro político de primer orden.

Hoy la mayoría de los británicos, pese a que la opción “salida de la UE” ha alcanzado máximos históricos desde 1985 (35%), sigue apostando mayoritariamente por quedarse en la UE con un cambio en las reglas de juego. No obstante, si Cameron vuelve con las manos vacías o casi vacías, incapaz de cumplir su objetivo político quedaría entre la espada y la pared: entre la opinión pública, el populista UKIP -que no tardaría en aprovechar la coyuntura- y tal vez frente a una rebelión en el seno de su propio partido, la versión más euroescéptica del Conservadurismo en años.

Un partido Conservador que, recordemos, abandonó en 2009 el Partido Popular Europeo para marcharse a la Alianza europea de Conservadores y Reformistas -centro derecha euro-escéptica- y cuyos recién elegidos diputados tuvieron que pelear su escaño en los comunes tratando en no pocos casos de capitalizar el discurso “soberanista”.

Quizás entonces, con el fracaso de Cameron (que se preferirá en Berlín, París y el resto de capitales a un fracaso del propio concepto de la Unión Europea y a la mutilación de uno de sus principios fundamentales) el Reino Unido termine de pronunciar su largo adiós. Un adiós que tendría consecuencias de todo tipo para ambas partes, como analizaremos en otro post…

Fuente imagen destacada: http://www.conservativehome.com/