Nunca supe bien qué era la contracultura. Poseo una idea convencional sobre un movimiento que dinamitaba justamente la convencionalidad. Todo lo radical debe entenderse desde la radicalidad. Yo nunca he conocido los extremos, debo añadir. Una vida plácida a la que algún roto se le ha afincado para que no todo sea jolgorio y bienestar absoluto han hecho de mí un individuo curioso, cómodo y, sobre todo, de una inquietud soberbia, si se me permite. La he abastecido con lo que he podido, he ido dándole de comer con esto y con aquello hasta que la criatura alojada adentro ha exigido lo que a veces no he consentido en darle. Entonces acude la vigilia salvaje de otros para recomponer la mía. Uno tiene una brújula especial para eso. Cuando conviene extraviarse hay con qué hacerlo. Se va uno a los libros. Ahí está el desajuste requerido. Ahí está Lawrence Ferlinguetti. Se le tiene a mano de vez en cuando. Leemos su poesía sin muchas palabras. Leemos que hubo un tiempo en que la gente estaba disconforme o estaba saturado o estaba aburrida o las tres cosas juntamente. Leemos que un tipo se encargó de mancomunarlos a todos. Venid, he fabricado una casa. Cabemos todos. Podéis hablar sin miedo. Podéis colgaros sin miedo. Era entonces eso de colgarse rutina entre los jóvenes. Porque los llamados eran, en su mayoría, jóvenes. Los del rock and roll o los de la posguerra de sus padres o los de las guerras que estaban por venir o los de las flores en la barba y el desnudo en los conciertos. Una mística de bazar, pero qué empuje tuvo. Una especie de religión alternativa en la que se improvisaban altares y salmos. Debieron ayudar los psicotrópicos y las anfetas y los porros y cualquier sustancia que desmontaran la gramática del cuerpo (con su normativa clásica) e impusiera un modo de unir las partes hasta cierto punto inédito. No porque antes no se hubiesen puesto hasta el culo otros prebostes de la cultura (con su luminiscencia, con su aura de elegidos) sino porque toda esta generación (beat, la llamaron) era genuinamente introspectiva, humilde en un sentido poético. Toda la gente que escribió sobre la paz universal querían fundar un nuevo mundo. Era solo una idea, dijo Kerouac, uno de los constructores de la nueva espiritualidad. Pero las ideas son artefactos que no se pueden cerrar, una vez abiertos. Se extienden más rápido que el sonido. Una idea, cuando penetra y se acuartela en la cabeza, la impregna entera. No se sabe bien qué alquimia hace que se adhiera con esa firmeza. Todo lo del beat era como una cruzada y Ferlinghetti fue un evangelista. Predicó la buena nueva por los campos de fresas para siempre, por los sótanos en donde Bob Dylan componía el blues de la melancolía, por los bosques en donde Whitman y Thoreau desobedecieron a la ciudad y cantaron sus himnos, por los clubs de jazz de los negros, por seminarios de literatura de la universidad del corazón, por la insurgencia del cuerpo, por la emancipación del espíritu, por el éter de la poesía. Porque Ferlinghetti, activista, librero, gurú y poeta, encomendó a la poesía que enarbolará la única bandera posible en un mundo sin banderas. Era, en sus palabras, "el primer idioma". Estaba antes que la escritura como una "música muda e incipiente". Todos los feligreses se desvanecieron, se les apartó o se apartaron: el milagro fue espontáneo; los salmos, leves espasmos de insurrección, pequeñas canciones con olor a hierba y a desaliño. La civilización los engulló. Quedan grabaciones, registros documentados, películas en las que se les ve retozar sin vergüenza o declamar poemas cuando estaban empapados de alcohol o de fe.

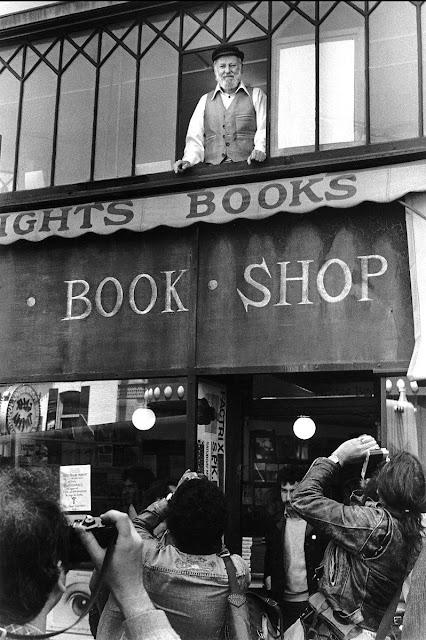

Ferlinghetti fue también un fenómeno pop, que es justamente lo que él no habría querido ser. También lo devoró el sistema. Publicó Aullido, la mítica obra fundacional, la base absoluta, el canto de Allen Ginsberg. Publicó En el camino en la que Jack Kerouac habló del dharma y de las experiencias últimas (sexo, drogas, visiones más allá de la luz). Ir contra la guerra o contra el capitalismo fue el mandamiento primero de los hippies, que vienen de aquí y siguen todavía, a contracorriente hoy en día, un poco difuminados, como fantasmas, errando con su dosis de honestidad y su irracional sentido de la coherencia. No queda mucha, se la persigue si no se adapta, si difiere de la liturgia del poder, que es una cajero automático en mitad de la nada, por si a alguien se le ocurre ver comprar algo y no tiene efectivo. A Ferlinguetti le apremiaba la justicia social, que colisionaba con el modo de vida americano, con el materialismo financiero, con los tanques en Vietnam o las cadenas de hamburgueserías en cualquier barrio obrero. Su anarquismo era de naturaleza poética. Veterano de guerra, consagró su existencia a combatirla. Otra guerra también. Usó materiales nobles: amigos con talento (Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Bukowski), visitas a lugares lejanos (amaba la España de Lorca y de Goya) y recuerdos de experiencias monstruosas (desembarcó en Normandía, visitó Nagasaki semanas después de la bomba). Su obra va de la mano de su vida. Su poesía es de una sencillez que abruma. Se la siente como un susurro, como si hablara alguien a nuestro lado, como si lo que cuenta (hay mucha narrativa en ella) nos hubiera pasado absurdamente a nosotros, que no somos parecidos a nadie que él elija para componer el mapa de su generación. Fundó City Lights, la librería de las librerías, el templo de la libertad en el San Francisco de los cincuenta. Todavía sigue abierta. Ferlinghetti murió hace poco. Tenía 102 años. "Un escritor no se retira hasta que no puede sostener el bolígrafo". De la poesía escribió que era "el sonido del verano bajo la lluvia" o "la voz dentro de la voz de la tortuga" o "una foto de mamá / con su sujetador Woolworth / mirando por la ventana / en un jardín secreto" o "un faro / barriendo el mar / con su megáfono" o "el canto de todo lo que tiene alas" o (la que más me gusta, tiene muchas definiciones en su espléndido libro ¿Qué es poesía?) "el diálogo / entre estatuas desnudas".