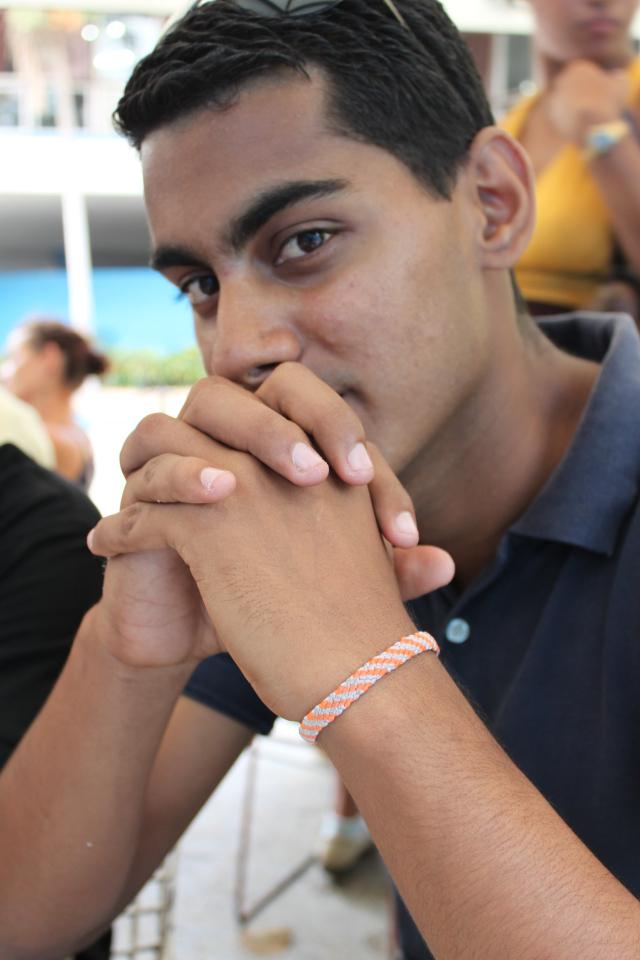

Por: Darío Alejandro Escobar

Cumplir años para mí nunca ha sido demasiado especial. Quizás porque no fui de los que lo celebraban, ni en la casa ni en la escuela. Por eso he desacralizado hasta un punto maleducado y pedante el significado de cumplir años y tener que consagrarse a la familia en un día de aburrida liturgia. Lo sé, soy un poco huraño, pero ya he explicado cuanto me gusta mi soledad.

Sin embargo, esta vez debo regalarme algo. Debo regalarme, al menos como una gracia, un post reflexivo.

Llego a una edad que muchos consideran adulta y donde la sociedad empieza a exigirme y a esperar algo más de mí que esperanzas y promesas. Debo empezar a ser, por fin, un éxito o un fracaso porque arribo a la edad de las definiciones.

Escribo esto y suena rimbombante, serio, extraordinario, así como el número de años que cumplo: veinticinco. Ya me queda pequeño el papel del estudiante distraído y apasionado por su revolución y su facultad, el bebedor empedernido, el polemista congénito, acaso el eterno enamorado. Seré siempre esta persona, pero debo ser algo más.

Llego a veinticinco años y no me he graduado de la universidad, no me sostengo todavía económicamente y ni siquiera me he ganado el respeto de la comunidad periodística feconiana, ni artística, ni política, como lo han conseguido muchos de mis condiscípulos graduados o no.

Sin embargo, he de estar contento, no feliz, pero contento porque me parece que por fin, después de seguir varios modelos, me he encontrado a mí mismo, o en palabras que suenen menos a libro de autoayuda, he definido, con bastante claridad, quien quiero ser.

Usted argumentará que cumplir veinticinco años no debe ser motivo de confesiones existencialistas y sí de alegrías juveniles. Lo cierto es que no me alegro de llegar a estas fechas con varias metas incompletas para la alta valoración que tengo de mí mismo.

Es importante esclarecer que mi significado de éxito profesional o social no comulga con el de la mayoría, o sea, ligado a dinero o premios – sin renegarlos- sino más bien a la devoción a una idea, un proyecto, una causa justa, un amor, a mí país. Por ejemplo, respeto mucho más a Fernando Martínez Heredia, Julio García Luis, a René, incluso a Ana Belén Montes entre otros tantos hombres y mujeres sacrificados, que a cualquier “estrella mediática” de los que integran la comparsa política de este país. Aunque incluso en esta, haya afortunadas excepciones.

No me quejo. Tampoco se trata de tener alma de mártir, ni de masoquista material hacia los placeres de la vida. No obstante, no comparto esa religión hacia el divertimento que abruma a este país y no lo deja avanzar. Un poco de rectitud siempre es útil porque a veces el talento no basta. Los procesos de autodisciplina siempre son dolorosos, pero necesarios.

Hay un punto en la vida de un hombre –y en la de una mujer- en que se debe perseguir con el mayor convencimiento un camino hasta triunfar o estrellarse. Intentar ser consecuente, aunque en tiempos de postmodernidad, esto se considere pecado capital.

Muchos me piden realismo, cuando quieren decir cinismo, hipocresía. Pero si alguna vez expliqué mi naturaleza emocional no será difícil prever mi senda y espero que la sensatez, esa escurridiza compañera, me guie en los escarpados abismos de la ideología y la política.

En fin, señores, que ya no soy lo que pueda llamarse “un chama” y es hora de que empiece a producir. Mi tesis de licenciatura será la prueba y me alegro, porque es desagradablemente cierto lo que me ha dicho un socio del barrio cuando supo de mi cumpleaños:

- !!! Vaya negro, ya llegaste a “Piedra Fina”*, ahora deja la bobería y ponte pa´ las cosas!!!!

Y me soltó un par de palmadas de felicitación en la espalda que me estremecieron el cuerpo… y el espíritu.

*Es veinticinco en el juego de azar más conocido como “La bolita”, practicado por amplios sectores populares de los barrios marginales de mi país.