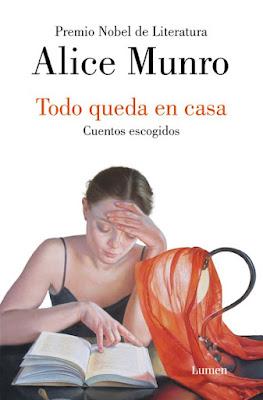

Alice Munro. Todo queda en casa.Cuentos escogidos.Traducciones de Marcelo Cohen, Carmen Aguilar, Isabel Ferrer Marrades, Carlos Milla Soler, Flora Casas Vaca, Eugenia Vázquez Nacarino, Aurora Echevarría Pérez y Francisco J. Ramos.Lumen. Barcelona, 2024.

Poco después de obtener el Nobel de Literatura en 2013, la canadiense Alice Munro (Ontario, 1931), maestra del relato breve, reunía una selección de sus mejores cuentos en Family Furnishings [Mobiliario familiar]: Selected Stories 1995-2014, que Lumen publica en un amplio volumen titulado Todo queda en casa.

Con versiones de distintos traductores, se ofrece en este libro la selección de los veinticuatro cuentos que Alice Munro consideraba los más representativos de su obra narrativa, heredera de Chéjov y atravesada en los catorce libros de relatos que ha escrito, por una mirada autobiográfica, femenina y sutil, apasionada y problemática a la hora de encontrar su lugar en el mundo.

Y, como en Chéjov, se suceden en estas más de mil páginas, entre la realidad y la ficción, entre la imaginación y la memoria personal, las vidas minúsculas y las existencias triviales que resumen las heridas y las obsesiones personales en un cruce narrativo donde se confunden la vida y la literatura, la realidad y la ficción para que la infelicidad brote como un atributo de la manera femenina y periférica de estar en el mundo y la rebeldía ante lo establecido sea la manifestación de la trágica tempestad que subyace en lo profundo de su insatisfacción y se agita bajo la superficie plana de la tranquila apariencia doméstica del hogar familiar o el matrimonio.

Supervivientes de experiencias intensas y de ocultas encrucijadas emocionales, sus complejos personajes femeninos, a menudo amargos y desorientados en la búsqueda de su camino, constituyen el eje narrativo, centran el punto de vista y articulan el mundo humano de los relatos de Alice Munro, anclados en la banalidad aparente de lo cotidiano, que oculta con frecuencia una realidad tortuosa y problemática, aunque suavizada por la distancia narrativa y emocional que impone el tiempo.

Más próximos a la novela corta que al cuento por su tratamiento lento del tiempo o por la construcción demorada de los personajes, los relatos seleccionados en Todo queda en casa son textos sutiles y oscuros en su reflejo de lo cotidiano, densos y hondos para bucear en lo escondido, agudos y precisos como un bisturí que disecciona y limpia las zonas heridas de la existencia y la memoria en el entorno rural de su Ontario natal, que cobra aquí una dimensión literaria muy definida espacial y humanamente y adquiere así una entidad casi mítica.

“Alice Munro en sus propias palabras”, la entrevista en la televisión sueca de 2013, que sirvió como discurso de recepción del Nobel, es el texto que funciona como prólogo del volumen. Allí explica la narradora el objetivo de su escritura: “Quiero que mis cuentos conmuevan a las personas, no me importa si son hombres, mujeres o niños. Quiero que mis cuentos cuenten algo sobre la vida que haga que la gente diga: «¡No, eso no es verdad!», pero sentir una especie de recompensa de la escritura, y eso no significa que tenga que haber un final feliz, sino simplemente que todo lo que cuenta la historia conmueva al lector de tal modo que cuando haya terminado sienta que es una persona distinta.”

La hondura observadora de su mirada incisiva atraviesa sus relatos, entre los que habría que destacar los magníficos Yakarta, Amundsen, Pasión, La vista desde Castle Rock o Vida querida, el relato que cierra la selección y que comienza con estos párrafos:

Vivía, de pequeña, al final de un camino largo, o que a mí me parecía largo. Al volver a casa de la escuela, y más tarde del instituto, dejaba atrás el pueblo de verdad, con su trajín y sus aceras y las farolas para cuando oscurecía. Marcaban el final del pueblo dos puentes sobre el río Maitland: uno estrecho de acero, donde a veces los coches no se ponían de acuerdo sobre quién debía ceder el paso, y una pasarela de madera en la que de vez en cuando faltaba un tablón, con lo que al fondo se veían las aguas brillantes, presurosas. A mí me gustaba mirarlas, pero con el tiempo siempre venía alguien a reponer el tablón.A continuación había una pequeña hondonada, un par de casas destartaladas que se inundaban cada primavera, aunque siempre había gente, gente distinta, que iba allí a vivir de todos modos. Y luego otro puente sobre el canal del aserradero, que no era muy ancho pero sí bastante profundo para ahogarse. Después el camino se bifurcaba: un ramal se iba hacia el sur, pasando una montaña antes de volver a atravesar el río y convertirse en una carretera; el otro bordeaba el recinto de la antigua feria para girar al oeste.Ese camino hacia el oeste era el mío.Había también un camino hacia el norte, con una acera corta pero acera al fin, donde se alineaban varias casas una al lado de la otra, como si estuvieran en el pueblo. En la ventana de una de ellas se conservaba un cartel de «Tés Salada», prueba de que alguna vez allí se habían vendido comestibles. Después había una escuela, a la que fui dos años de mi vida y que hubiera querido no ver nunca más. Al cabo de esos dos años, mi madre hizo que mi padre comprara un viejo cobertizo en el pueblo, para que pagáramos impuestos allí y yo pudiera ir a la escuela municipal. Al final no hubiera hecho falta, porque ese año, el mismo mes que empecé a ir a la escuela del pueblo, se declaró la guerra contra Alemania y las cosas se calmaron como por arte de magia en la otra escuela, la escuela donde los matones de la clase me quitaban el almuerzo y amenazaban con pegarme y donde nadie parecía aprender nada en medio del alboroto. Pronto solo hubo un aula y un maestro, que probablemente ni siquiera tuviera que cerrar las puertas con llave durante el recreo. Los mismos chicos que siempre me preguntaban retóricamente si quería follar, aunque yo me asustaba de todos modos, por lo visto tenían tantas ganar de ponerse a trabajar como sus hermanos mayores de alistarse en el ejército.No sé si para entonces los lavabos de aquella escuela habrían mejorado, porque eran lo peor de lo peor. No es que en mi casa no recurriéramos al retrete del patio, pero estaba limpio, y hasta tenía un suelo de linóleo. En aquella escuela, por desacato o por lo que fuera, nadie parecía molestarse en apuntar al agujero. Aunque en muchos sentidos tampoco lo tuve fácil en el pueblo, porque todos los niños de mi clase iban juntos desde primero, y además había muchas cosas que yo aún no había aprendido, fue un consuelo ver los asientos del inodoro limpios y oír el noble sonido urbano de las cisternas.

Santos Domínguez