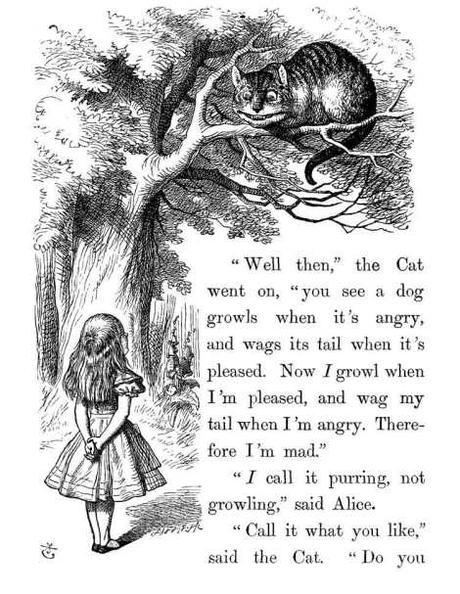

Una página de la primera edición de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, ilustración de John Tenniel.

Por Luis Fernando Fonseca, Periodista

(Publicado originalmente en suplemento Cartón Piedra del diario El Telégrafo, Quito, el 24 de mayo de 2015)

Una metáfora

En el País de las Maravillas no hay brujas ni madrastras ni lobos. Alicia, a diferencia de Blanca Nieves, Cenicienta y Caperucita, no es parte de un mundo paralelo, con reglas propias a las que deba adaptarse, sino que alucina. La niña perezosa se aburriría al tener que trabajar para siete enanos, para sus hermanastras o para su abuela, así que, mientras su hermana lee, ella penetra en otra dimensión.

Si una tercera mujer hubiera conversado con Alicia sobre sus alucinaciones para correr el velo de sus secretos, el cuento fantástico se habría convertido en un aquelarre. Las brujas entre sí descubren lo desconocido. Y si un hombre cualquiera hubiera seguido a Alicia en su periplo —atreviéndose a cruzar por una madriguera o a atravesar el espejo—, estas aventuras contendrían imágenes perentorias como las que se le revelaron a Dante al ir en busca de Beatriz: seguir los pasos de una mujer, sin metáforas de por medio, puede conducir al infierno.

Entonces, si Lewis Carrol (1832-1898), el padre matemático de Alicia, narrador omnisciente, hubiera cruzado el límite, en soledad, hacia el País de las Maravillas, ¿de qué manera hubiese reaccionado al crecer desmesuradamente, sin noción del tiempo y el espacio? Ningún cálculo le hubiera bastado para avizorar lo que encontraría detrás de las puertas que decidiera abrir. ¿Qué argumento de un matemático, celoso de su privacidad (su nombre real fue Charles Lutwidge Dodgson), no lo hubiera hecho sentir ridículo frente al Conejo, los Naipes, el Sombrerero o el Gato de Cheshire?

La inocencia y la flexibilidad de Alicia eran imprescindibles para sobrevivir después de cruzar el umbral. En este punto, es necesario aclarar que Alicia, como representación, no es una sustituta de Lewis en su llegada a un mundo desconocido. Ella no toma su cuerpo para expresar sus deseos y esa es una de las complejidades de la metáfora: el matemático mantiene su distancia de la niña, para quien el mundo, otros mundos, cobran un nuevo sentido, uno dislocado. Alguna vez Carrol dijo que no recordaba otro motivo para haber escrito el cuento que el de “complacer a una niña que quería”, a quien concibió como personaje, confinándo sus ilusiones a un mundo particular.

“Toda esta clase de publicidad conduce a los desconocidos a vincular mi verdadero nombre con el libro, a que me señalen, a que me miren y me traten como si fuera un león”, le escribió Carrol a su confidente Anne Symonds, la viuda de un eminente cirujano de la época, en una misiva fechada el 9 de noviembre de 1891. Luego de que su identidad dejara de ser un secreto, el matemático se sentía como una atracción de zoológico. Mientras que Alice, su criatura, adormilada por el calor intenso, asombró al mundo real con su evación de un libro —el que leía su hermana— sin ilustraciones ni diálogos.

En fin, Lewis no hubiera sido capaz de abrir la caja de Pandora. Alicia, en cambio, afirma ante un reto comestible: “Si me hace crecer podré coger la llave; y si me hace encoger, podré deslizarme bajo la puerta; así que de cualquier manera entraré en el jardín, ¡y no me importa lo que ocurra!”.

Un brebaje

Un cuarto de siglo después de la publicación de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas (obra que recordamos hoy después de 150 años de su primera edición), a Lewis Carrol le inquietaba haber perdido el anonimato cuando la sociedad victoriana a la que pertenecía descubrió al hombre detrás de su seudónimo. Hasta la reina de Inglaterra estaba pendiente de lo que escribía el matemático y seguramente leyó el cuento A través del Espejo (Y lo que Alicia Encontró Allí) sin que la sátira contenida en las páginas de ambos textos llegara a importarle —nunca hubo un mejor inicio que ver a un conejo inglés, blanco y de ojos rosados, sacando un reloj de su chaleco— e ignorando la misiva en que su autor le escribía Anne Symonds que “a veces casi desearía no haber escrito ninguno de sus libros”. Como los espejos embadurnados de una pátina opaca de sarcasmo que fueron las pinturas Goya, las letras de C. L. Dodgson sedujeron a la realeza victoriana sin que se dieran cuenta de la afrenta.

El síndrome de Alicia en el país de las maravillas (AIWS, por sus iniciales en inglés) no es la capacidad de crítica social a través de un relato ilustrado, sino un trastorno neurológico, antecedente de la micropsia, que afecta a la percepción visual, principalmente durante la infancia. La paradoja parece estar servida, pero en la secuela del País de las Maravillas, el autor inglés escribió:

¡Niño de rostro sereno y apacible,

de ojos de mil maravillas soñadores!

Aunque el tiempo se vaya desvaneciendo,

y la vida nos aleje uno del otro,

tu cándida sonrisa seguirá clamando a voces

el espléndido regalo de amor de un cuento de hadas.

La ironía que vive entre un trastorno con el nombre del cuento es aparente porque Carrol solo era capaz de soportar los embates de una muchedumbre si esta estaba conformada por niños, sobre todo de niñas, a quienes dibujó numerosos bocetos e hizo varias fotografías.

La verdadera contradicción, entonces, estaría en que no todos los cuentos de hadas contienen un ‘regalo de amor’. Basta recordar la construcción de la sexualidad de época a través de personajes demoníacos o brujescos que ya ha sido explicada, en especial en las lecturas de las historias que los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm recogieron y divulgaron (‘Hänsel y Gretel’, ‘La Bella Durmiente’, ‘Elsa la lista’, ‘La fuente de las hadas’, ‘Juan sin miedo’ y ‘Barba Azul’, por nombrar algunos).

Volviendo al síndrome, su nombre se debe a un par de escenas particulares del primer libro sobre la niña que cruza hacia otra dimensión. Alicia encuentra una poción con una etiqueta que dice “bébeme” y tras tomársela, mengua hasta medir veinticinco centímetros. Después, un pastel mágico produce en ella el efecto contrario al del brebaje: crece hasta alcanzar el techo con su cabeza. En 1955, el psiquiatra John Todd encontró a varios pacientes que describían sus padecimientos comparándolos con las contracciones y extensiones de un telescopio (“¡Qué sensación más curiosa! —dice Alicia— ¡Creo que me estoy plegando como un telescopio!”). Menguaban y crecían. El nombre del trastorno estaba a la vista.

En sus diarios, Lewis Carroll habla de sus migrañas, episodios que con frecuencia derivan en AIWS, pero no se puede asegurar que su ficción se haya basado en esas experiencias pese a que algunos pacientes han hecho, con su descripción sintomática, una explicación azarosa de desplazamiento de la realidad que significa la creación de una metáfora: han dicho ver las cosas a la inversa, alejadas, patas arriba o a las personas en la cercanía cuando están distantes; como seguramente se sintió Lewis al crear a su personaje en estado-relación imposible que el comunicólogo colombiano Eduardo Gutiérrez llamaría “presencia de la ausencia”, algo que es, por utópico que sea, como la presión que ondas sonoras inexistentes ejercen en la cabeza de quienes padecen migraña.

En la actualidad, algunos neurocientíficos están tratando de provocar ilusiones en sujetos sanos a través de la palabra y otros métodos (en el psicoanálisis se practican regresiones a través de la hipnosis). Creen que eso podría ayudar a los pacientes a descubrir la forma en que creamos nuestros sentidos personal, espacial y temporal: yo, aquí y ahora. Algo que quizá Lewis y su Alicia no alcanzaron a imaginarse siquiera.

Una caída

Para los niños, no hay nada más verdadero que lo que desean. Pero la inocencia que muestra Alicia al usar palabras cuyo significado desconoce, aunque intuye el sentido que tienen, no es tal para el autor.

“Abajo. Abajo. Abajo”, grafica Lewis al poner a Alicia en el aparente precipicio de la madriguera y ella, divertida, “se pregunta si caerá atravesando directamente la Tierra… ¡Qué divertido sería aparecer entre gente que va patas arriba! Las Antipáticas, creo que las llaman”, el narrador nos hace saber, entonces, que su personaje “no poco se congratuló de que nadie escuchara” lo que, al menos en la traducción al castellano, es un juego de palabras, porque el término no le sonaba del todo correcto. Para la inocente Alicia, las ‘Antipáticas’ son quienes caminan patas arriba, en realidad, las Antípodas. Mientras que para cualquier otro que comprenda el significado de Antipática, se trata de mujeres, por el género y porque aparecen en mayúsculas, que sienten una aversión, más o menos grande, hacia alguna persona, animal o cosa, la cual, en el caso de los seres animados puede ser recíproca.

Este es el fragmento del cuento esquiva el planteamiento de si las Antipáticas a quienes Alicia nombra son quienes subvierten lo establecido. Porque es ella, precisamente, quien lo ha hecho, ha ido en busca de un conejo para saciar su curiosidad y deseo de conocer qué hay detrás de aquel esperpento mágico. El mundo que Alicia encuentra en el fondo de la madriguera y al atravesar el espejo es resultado de ese deseo, por tanto, es real para ella y para los lectores a quienes seduce.

Se comprueba, en este caso, que Alicia vendría a ser una intérprete de un mundo concreto (los seres que encuentra en su viaje evocan simbolismos), su capacidad alucinatoria, si aceptamos el arriesgado supuesto de que alucina, se enmarca en un mundo con sus propias reglas, en el que puede habitar más allá de la razón, en el punto abstracto que construyó, como un regalo —de amor—, el matemático.

Una sonrisa

—Caballero mininito— comenzó diciendo la niña con timidez. —¿Querrás decirme qué camino debo seguir?

—Eso depende del rumbo que desees tomar— contestó el gato haciendo extrañas muecas.

La mueca más enigmática del Gato de Cheshire es su sonrisa, esta persiste incluso cuando su cuerpo ha desaparecido. La risa gatuna sería una suerte de voz que caotiza el orden, verosímil solo en los sueños, que Slavoj Žižek define como “objeto autónomo parcial”, el “órgano sin cuerpo” del que habló Gilles Deleuze que, para el primero coincide con la “pulsión de muerte” freudiana, esa atracción hacia el abismo anterior a la vida que tornó placenteros, para Alicia y para cualquier ser inocente y esclavo deliberado de un deseo, la caída a una madriguera, hacia el centro aparente de la Tierra, o la trasposición a través del espejo que, como soporte físico de lo imaginario y del reflejo, tiene otras connotaciones que esta vez no enunciaremos.

El rumbo que Alicia deseaba tomar no tenía que ver con lo que el beso redentor de un príncipe, entre siete enanos expectantes. A esa sabiduría, Alicia accedió sola.

El consejo del Gato de Cheshire, por tanto, es el edicto inconsciente de Alicia para acceder al País de las Maravillas que configura en su mente, la que puebla desde sus ilusiones, dada la capacidad empática del matemático que se ocultaba tras un seudónimo.

Los riesgos de la metáfora

Manuel Rodríguez Rivero no pudo hacer una mejor descripción de Lewis Carroll: “era un típico clergyman victoriano, gazmoño, tartamudo y de una desarmante timidez, que ejercía como don de lógica y matemática en la Iglesia de Cristo de Oxford: una existencia tan ordenada y desprovista de acontecimientos que justifica que Virginia Woolf afirmara de él que ‘no tuvo vida’”.

La tuvo, aunque renegara de las consecuencias públicas, cuando enormemente atraído por la niña Alice Liddell improvisó ante su mirada un esbozo del que posteriormente fue su relato más célebre. Lo hizo, seguramente ruborizado, junto a otras dos niñas que no llamaron su atención y un reverendo que también los acompañó en su paseo en bote, a través de las aguas del río Támesis que en Londres también toma un seudónimo: Isis. Y después de convencer a su institutriz, Carrol fotografió semidesnuda a la niña real para quien creó un País de Maravillas a su medida. La deseó de forma sublimada y legó al mundo una obra, una concesión cuyo atractivo oculta sus padecimientos. El beato inglés que abstraía el mundo a través de números fue, como todos los hombres que no toman precauciones, esclavo de su metáfora.

En La insoportable levedad del ser, un cuento para adultos, una novela, de Milan Kundera, Tomás, uno de los protagonistas, observa a Teresa mientras ella sueña. Él imagina que ella es un niño a quien alguien abandonó en un cesto de mimbre, en un río embravecido. “¡Si la hija del faraón no hubiera rescatado de las olas el cesto de del pequeño Moisés, no habría existido el Antiguo Testamento ni toda nuestra civilización!”, explica el narrador para ponernos en los zapatos que en ese momento calzaba Tomás.

“Hay tantos mitos que comienzan con alguien que salva a un niño abandonado”, con alguien que le cuenta un cuento y lo fotografía nada más que para mirarlo. ¡Si Lewis no hubiera hecho eso con Alicia, tampoco hubiese escrito sus cuentos maravillosos! Pero —esta sigue siendo una paráfrasis de Kundera— las metáforas son peligrosas. Con las metáforas no se juega. ¡El amor puede surgir de una sola metáfora!

Referencias:

Carrol, Lewis (2002). Alicia en el País de las Maravillas. A través del Espejo. La Casa del Snark. Barcelona: Editorial Óptima.

Gutiérrez, Eduardo (1996). Metáforas Femeninas. Razón y pensamiento. N° 28. Bogotá: Universidad Javeriana.

Mires, Fernando (2005). El Malestar en la Barbarie. Erotismo y cultura en la formación de la sociedad política. Buenos Aires: Libros de la Araucaria.

Rodríguez River, Manuel (2015, 1 de abril). Tras el Conejo que llega tarde. El País de España.

Tolkien, J. R. R. (1965) Tree and Leaf. Boston: Houghton Mifflin.

Archivado en: Análisis literario, Ensayo, Novela, Pensamiento Tagged: Órganos sin cuerpo, Cuento maravilloso, Gilles Deleuze, Jacob y Wilhelm Grimm, Lewis Carroll, Milan Kundera, Mundos fantásticos, Salvoj Zizek