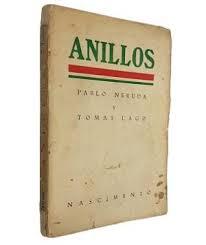

En 1926, el chileno Pablo Neruda publicó, en colaboración con Tomás Lago, un singular librito al que aportó once prosas muy curiosas.En “El otoño de las enredaderas” nos ofrece una variante juvenil del tópico latino tempus fugit, que redacta con estructura de epanadiplosis y que cierra con unas líneas musicales, innegablemente poemáticas (“Lo empuja el viento, lo apresura la lluvia, por los senderos del mar, lo empuja el viento, lo apresura la lluvia, y la estela de ese navío está sembrada de pájaros amarillos”).En “Primavera en agosto” asistimos a una radiante explosión de luz, donde el poeta parece estar hablando, más que de su entorno, de su propio alborear, de su “alegría profunda, después de la ensimismada tristeza”. La lástima es que en su desarrollo ondeen más interjecciones de las aconsejadas por el buen gusto literario (“Ah primavera”, “Oh alegría”).Y en “Atardecer” encontramos una abigarrada alegoría: el chileno nos invita a contemplar los fulgores desfallecientes de una jornada bajo el disfraz luminoso de un circo, de una “profunda carpa” atravesada por ráfagas de color. Allí nos muestra los “trapecios ardiendo”, la majestad negra de los caballos, la quietud de las amazonas, la rítmica alocución de los timbales, el cardíaco cruzar de los volatineros o la melancólica tristeza de unos “despaciosos payasos amarillos”; aparte, claro está, de las inevitables jaulas donde suena periódicamente el “rugido de los leones guardianes”.Pero quizá los más interesantes sean los cuatro apuntes últimos (que el crítico Hernán Loyola estima que ya anticipan Residencia en la tierra): “Desaparición o muerte de un gato”, “T.L.”, “Tristeza” y “La querida del alférez”, donde de pronto se observa un tono más maduro, más cuajado, más innovador, casi entrando en la madurez expresiva del futuro premio Nobel.