APAÑAR ACEITUNAS

Moisés Cayetano Rosado

Cuando fui a Barcelona en enero de 1971 para buscar trabajo, lo primero que hice fue visitar a mis paisanos en el barrio periférico de Verdún, donde vivía una amplia colonia. Había llegado en la gran oleada migratoria de los años sesenta, atraídos por la amplia oferta laboral, por el efecto “llamada” de unos a otros, al encontrar acomodo.

Era anochecido y, tras saludar a varios, tomando unos vinos en uno de los bares de la zona, comenté de pasada:

-¡Qué frío hace! Seguramente helará esta noche.

- Frío -contestó alguno- apañando aceitunas por los cerros del pueblo, y bien “putas” que las he pasado desde pequeños, por un sueldo de pena.

- ¡Eso -le apoyaban otros-, que aquí estamos trabajando bajo techo y siempre tenemos cinco duros para gastarlos donde se quiera!

-Yya puede llover o granizar, que siempre nos va a caer el jornal, no como allí, que si el día estaba malo tenías que quedarte en casa sin una peseta para comprar el pan -terciaba uno más.

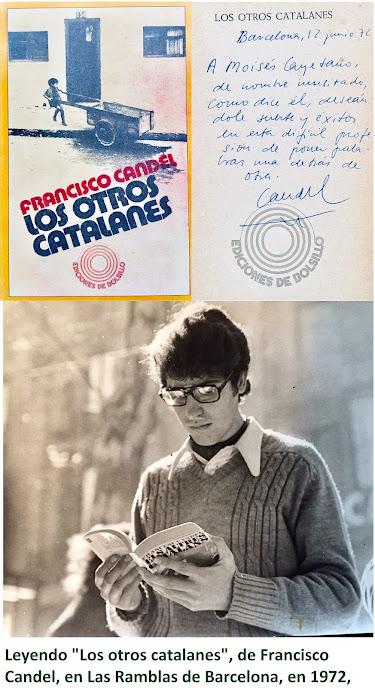

Sí, esa era la diferencia, aunque luego la nostalgia nos royera, nos estuviera sumiendo en una tristeza contenida, malhumorada, que se desahogaba arremetiendo contra la tierra de origen, pero también contra la de recepción. De allí, maldiciendo de la costumbre de hablarte en su idioma y mirarte por encima del hombro, como perdonándonos la vida, ignorando nuestro cotidiano batallar (¡cuánto aprendí sobre ello de mi amigo Francisco Candel y su libro impactante y novedoso “Los otros catalanes”!); de aquí, despotricando de “los señoritos” avarientos, explotadores de la tierra y los hombres sin más recursos que sus manos.

Se vareaban las ramas de donde caían las aceitunas disfrazadas de blanco, rojas como rubíes o negras como azabache al ir despertando con el día. Había que apañarlas a “mano desnuda”, una a una, lo que muchos hacían con admirable destreza, con una rapidez de máquina incansable.

En un claro de la arboleda se hacía la lumbre para que de cuando en cuando los jornaleros pudieran ir a calentarse, a desentumecer las manos insensibilizadas por el frío extremado.

Avanzaba el día y se hacía más llevadera la faena, pero el dolor de espaldas, las horas de estar agachados recogiendo aceitunas, o erguidos azotando con una vara larga las ramas de los árboles, iban derrotando los cuerpos esforzados.

Al llegar la oscurecida, se recogían los trastos esparcidos, las mantas, las fiambreras, los botijos del agua…, los sacos de aceitunas, y regresaban al pueblo para tomarse algún trago en la taberna, preparar la cena, descansar… y volver otra vez muy de mañana a la faena… si había suerte, te llamaban para continuar y… no llovía.

- ¡Aquello sí que era sufrir, por un sueldo de miseria!, me comentaban mis paisanos.

Sí, era una vida dura, una vida insegura, una vida plagada de necesidades de la que tantos (el 45% de los extremeños, como de otros regiones de la España rural, así como del Alentejo, las Beiras de Portugal, Tras-os-Montes…) marcharon hacia las zonas industriales, en los años del desarrollismo europeo (1960-1975), buscando en el peonaje de las grandes urbes su oportunidad para una vida mejor.