"En la noche del 14 de septiembre daba yo una conferencia en un ateneo de Tucumán, nervioso y desasosegado, como estábamos todos por aquel tiempo tan lejano, como si fuéramos pasajeros de un barco al mando de un loco en medio de una tenebrosa tormenta, esperando vagas y conjeturales ayudas, tratando de penetrar, con ojos cansados de ansiosa búsqueda, en las tinieblas de la ya tan larga noche, vislumbrando o creyendo vislumbrar vacilantes lucecitas a lo lejos, comunicándonos en secreto esas creencias, cayendo mil veces de la esperanza a la desesperación, de la alegría al dolor, y volviendo en seguida a levantarnos.

"En la noche del 14 de septiembre daba yo una conferencia en un ateneo de Tucumán, nervioso y desasosegado, como estábamos todos por aquel tiempo tan lejano, como si fuéramos pasajeros de un barco al mando de un loco en medio de una tenebrosa tormenta, esperando vagas y conjeturales ayudas, tratando de penetrar, con ojos cansados de ansiosa búsqueda, en las tinieblas de la ya tan larga noche, vislumbrando o creyendo vislumbrar vacilantes lucecitas a lo lejos, comunicándonos en secreto esas creencias, cayendo mil veces de la esperanza a la desesperación, de la alegría al dolor, y volviendo en seguida a levantarnos. Alguien me preguntó entonces qué entendía por literatura nacional. Y yo, que estaba hablando un poco de cosas cualesquiera, como hablamos de cosas triviales (del tiempo, de films, de amistades) cuando alguien que queremos entrañablemente está muriendo, tal vez por miedo de provocar o acelerar la muerte, o por pudor, o delicadeza, al oír esa pregunta sentí que dentro de mí se conmovía mi ser más profundo, ese ser que en medio del carnaval de nuestra existencia llevamos recatadamente guardado. Y de pronto, aquel ser que estaba sufriendo empezó a hablar como si fuera ajeno a mi voluntad, o como si obedeciera a otra voluntad más honda, más genuina y valerosa. Y dije que una literatura nacional no lo era porque utilizase trajes de gaucho o lenguaje de compadrito y que podía serlo, y en más profundo grado, una literatura que expresase nuestra soledad y tristeza, nuestra desesperanza y oscuridad; ya que si los problemas metafísicos del hombre son perennes (los problemas inherentes a su esencial finitud y a su esencial imperfección terrenal), esos monstruos de la soledad y la desesperanza sólo podían manifestarse en alguna noche de alguna patria, como todos los monstruos de todas las pesadillas. Y que era necesario desconfiar de una literatura de disfraces, cuando la patria había sido reemplazada por un carnaval y el amor a la patria por el más bajo patrioterismo.

Y que si la madurez de un hombre comienza en el instante en que advierte por primera vez sus limitaciones y empieza a avergonzarse de sus defectos, la madurez de una nación comienza cuando sus hijos advierten que las infinitas perfecciones en que creían en su infancia no son tales y que, como otras naciones, como todas las naciones, sus virtudes están inexorablemente unidas a sus taras, taras de las que los hombres honestos no pueden sino avergonzarse.

Y que si las cosas eran así, entonces nosotros empezábamos a ser de verdad una nación, porque muchos de nosotros estábamos ya avergonzados de ser argentinos, avergonzados hasta el dolor y el llanto.

Ya que, al fin, como cada hombre tiene después de cierta edad el rostro que se merece (puesto que ha sido construído no solamente con su carne y su sangre sino con su espíritu, con sus valentías y cobardías, con sus grandezas y sus miserias), cada nación tiene también el rostro que inmanentemente se merece, pues todos somos culpables de todo, y en cada argentino había y hay un fragmento de Perón.

Y en ese instante, personas que tenían dos, tres, cuatro cargos oficiales protestaron de mis palabras, y algunos hasta se levantaron y retiraron. Y los que se quedaron y yo quedamos allí entristecidos pero conmovidos por lo que estábamos dilucidando y confesándonos, sintiendo, como yo mismo lo dije, que no era por desamor a la patria que decíamos esas horrendas palabras, sino por amor a ella, por la inmensa aflicción que nos producía verla así: tirada por el suelo, embarrada, llena de estiércol y dinero y, lo que aún era peor, sonriendo siniestramente, vanagloriándose de revolcarse en el cieno, en la mugre, en el compadreo. Y dije también que las mejores patrias, las que han dicho algo al mundo, han sido vilipendiadas por sus escritores, por sus mejores hombres, con el corazón desgarrado y sangrante: por Holderlin, por Nietzsche, por Dostoievsky, por Baudelaire, por aquel noble espíritu de Puchkin que exclamaba con lágrimas en los ojos, después de oír las cómicas historias de Gogol: "¡Qué triste es Rusia!" Y agregué que si los Estados Unidos habían dejado de ser un jactancioso adolescente era porque sus mejores hombres habían tenido el valor de escrutar los bajos fondos de su alma y exponerlos a la vergüenza pública en sus grandes novelas y dramas. Y que mientras nosotros nos vanagloriábamos de nuestra espiritualidad y nos reíamos del materialismo yanqui, ellos habían sido capaces de edificar un gran país, lo que en verdad revelaba la grandeza de su espíritu, ya que las grandes naciones no se edifican con dólares, sino con espíritu, ya que no hay obra grande, ni siquiera simple obra, sin un espíritu, que impulse, levante y aliente a sus realizadores. Lo que aun indignó más a nuestros patrioteros, que creyeron que eso equivalía (supongo yo) a elogiar el imperialismo norteamericano, sus idioteces, helados y bebidas; cuando estaba elogiando a la gran nación que se habría revelado capaz de hacerse a sí misma; no sólo a ese inmenso y grandioso territorio de vastas praderas y grandes ríos que sus intrépidos pioneros tuvieron que conquistar palmo a palmo, en medio de formidables penurias, sino a esa nación que había sido capaz de engendrar a Edgar Poe, a Melville, a Lincoln y Wáshington, a William James, a Whitman y Faulkner; a ese poderoso país animado de tanto candor y fe (como todos los creadores), de tan invencible fe en sí mismo y en su destino que ha permitido la existencia de artistas que han escrito las cosas más terribles sobre su propia esencia.

Y mientras al día siguiente de aquella noche me dirigía a Salta con mi amigo Orce Remis, con quien sufríamos juntos en aquellos momentos, mientras el ómnibus marchaba entre las grandes quebradas del norte, resecas y calcinadas, entre hieráticos cardones y misteriosos indios, tal vez los dos meditábamos en la misma cosa: en el destino de esta nación nuestra, en esta patria que desde 1810 se había estado queriendo levantar sobre esas pampas infinitas y esas imponentes montañas y quebradas. Preguntándose uno si eso era un país, si de verdad era una patria, si de verdad era aquella de que me habían hablado inocentemente mis maestras en un perdido pueblo de la pampa; aquella patria que me imaginaba pintada por pintores tan candorosos como mis maestras, aquellos pintores de los paraguas en la mañana del 25 de mayo, ese día que, como decía Grosso; había "amanecido gris y lluvioso"; de los granaderos de azul y rojo peleando en San Lorenzo; del hermoso y gentil general Belgrano haciendo jurar la bandera sobre el río Salado; del almirante Brown dirigiendo impávido la batalla con el sable en alto, mientras abajo y a su izquierda se desangraba un herido de pecho descubierto; de los próceres con atributos para siempre estampados en el texto, junto a las líneas punteadas de la Expedición al Alto Perú: la impetuosidad de Moreno (que había necesitado tanta agua para apagar tanto fuego), y la calma y el espíritu conservador de Saavedra; y de aquella lámina que nos sumía en tiernos y melancólicos pensamientos, en que José de San Martín, "pobre y lejos de la patria", con su cansada cabeza encanecida apoyada sobre su puño y su brazo acodado sobre la mesa, rememoraba sus lejanos días de combate y de gloria, y sus pensamientos formaban una nubecita sobre su cabeza, dentro de la cual estaban dibujadas sus grandes batallas y él sobre una roca andina vigilando el paso de sus invencibles granaderos. Taciturnos y desolados, como los hombres suelen recordar los cándidos sueños de la niñez, así veíamos nuestra patria derrumbada, en sucios pedazos. Nada quedaba de aquellas infantiles imágenes.

Sí, claro: sabíamos que el mundo real es siempre imperfecto, que los sueños platónicos que los niños (y los grandes) gustan soñar, en que hay Héroes y Malvados, Justicia e Injusticia, Verdad y Mentira, son al fin nada más que sueños y que la áspera realidad está hecha de una mezcla triste e inexorable. Sí, sabíamos ya que ni San Martín era el esplendoroso General de Grosso, ni Maipú el más grande combate de la historia, ni Dorrego aquel inmaculado héroe por cuya muerte mi madre siempre lloraba. Sabíamos que todo era más imperfecto que en la pueril leyenda de nuestra infancia, y eso nos infundía melancólica pesadumbre. Pero al propio tiempo también comprendíamos que todo era mejor y más admirable, porque el conocimiento de la debilidad que es inherente a los hombres daba más mérito a las hazañas que aquellos héroes habían consumado, atravesando centenares de leguas y tremendas montañas, ateridos de frío en las grandes nevadas de los Andes, hambrientos y derrotados en aquella conmovedora retirada de Vilcapugio y Ayohuma (con pobrecitos generales improvisados a fuerza de fervor republicano y de valor moral), luchando con unos cuantos cañoncitos y algunos caballos y mulas con ejércitos que habían combatido contra Napoleón, luchando al mismo tiempo contra los enemigos de dentro, no sólo contra los resentimientos y envidias y traiciones de los flojos sino contra las propias flaquezas e imperfecciones. Y luego, casi siempre, muriendo en la pobreza y en el olvido.

De modo que no era aquel género de imperfección el que nos entristecía, puesto que ya lo sabíamos inherente a la mísera condición de los seres de carne, sangre y hueso. No: era otra la calamidad que nos atormentaba y ensombrecía. Era el ver en torno de nosotros los sucios desechos de la nación que habían querido levantar aquellos hombres.

Y cuando llegamos a Salta, después de haber cruzado el río del juramento infantil, de haber mirado gravemente y con nostalgia la quebrada que Belgrano y Dorrego y Paz habían atravesado al paso de sus caballos y mulas, a centenares de leguas de sus hermanos y madres, sin saber siquiera si sus vidas perdurarían más allá de los cerros, y mucho menos en el recuerdo de nosotros, una vez más me pregunté si seguíamos formando una patria, si era cierto que esos millones de hijos de extranjeros que vivían en Buenos Aires tenían algo en común con aquellos gauchos de grandes bombachas de Salta, con sus silenciosos indios de las dolorosas vidalas, con sus blancos llamados Güemes, o Leguizamón, o Aráoz.

Y de pronto llegó la hora. Y durante largos y tensos días y noches sufrimos juntos con los Leguizamón y los Aráoz, y vivimos juntos, y juntos escuchamos las lejanas palabras esperanzadas de otros argentinos que nos llegaban, apenas perceptibles, desde Puerto Belgrano, desde Córdoba. Y en la silenciosa noche de Salta, en medio de rumores contradictorios, hombres como yo, venidos de Buenos Aires, recibimos de hombres de Salta la orden de estar atentos a su llamado. Y entonces sentí que sí, que realmente éramos una sola patria, todos nosotros, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan, a pesar de nuestros acentos, de nuestras bromas, de nuestras enemistades y resentimientos fraternos. Y sentí que Raúl Aráoz Anzoátegui era mi hermano de tierra y de sangre, mi hermano de patria.

Y cuando oímos aquellas modestas marchas de San Lorenzo y de la Bandera, sentimos que nuestros corazones latían con el antiguo fervor de nuestra niñez, milagrosamente incontaminado, a pesar de haber sido arrastrados (nuestros corazones) por la basura y por la infamia. Y cuando oímos la remota voz de Puerto Belgrano que nos decía que la escuadra estaba frente a Buenos Aires y que había dado plazo hasta la una al canalla que nos gobernaba, el tucumano Orce Remis y yo, que en ese momento estábamos solos frente a la radio, nos miramos y vimos que los dos estábamos llorando en silencio y que nuestras lágrimas venían de la misma y lejana y querida y añorada fuente: las ilusiones de nuestra común infancia de argentinos."

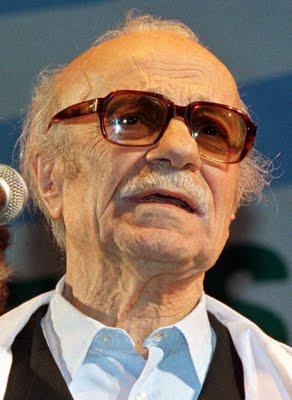

ERNESTO SÁBATO

Revista SUR, Nº 237. Por la reconstrucción nacional. Buenos Aires, Noviembre y diciembre de 1955

Seleccionado por el arq. Gustavo Brandariz