Quizás sí los de los otros.

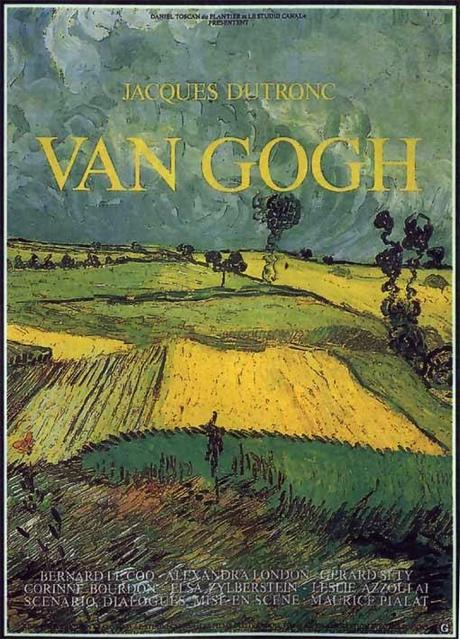

Quizás sí los de los otros.Una mujer con un paraguas anuncia un Monet; una habitación con volutas achampanadas es de Morisot; más de un Millet se entrevé en tierras de labor aledañas al pueblo; una mesa dispuesta para tomar el chocolate de la tarde parece preparada para Matisse (es un decir, sería anacrónico); de un baile con mil rayos de sol atravesando los árboles surge la idea de un Seurat; pero apenas hay ningún Van Gogh. La cámara de Maurice Pialat sólo registra las circunstancias y a un hombre que apura sus últimas contradicciones, se ensimisma más que piensa y, a veces, pinta. La admirable película que en 1991 compuso el cineasta sobre el año final de la vida del pintor, no deja consecuentemente un resquicio para practicar ese ejercicio tan habitual al que se invita a los espectadores cuando se rememora la vida de un gran artista: vivir los instantes en que surge el genio. A compartir, en su caso, esa fracción de tiempo en que desciende la mítica musa sobre un sucio cuarto de pensión o un anodino campo de trigo para hacerlos inmortales. Es la época, el lugar, se escucha nombrar a los protagonistas, pero nada hay en el encuadre.

"¿Qué será de nosotros los aficionados?" exclama el Doctor Gachet, un buen lema para esta y cualquier otra revolución cultural. Qué difícil es imitar lo que el genio ejecuta con naturalidad y abandona en un rincón o deja secar sin cubrirlo.

"Van Gogh" es la última parada de una vida ciclotímica, de ego masacrado, errante sin la aventura del viaje y sin más relojes que las intempestivas crisis que acechan a un cuerpo al que no conviene la excitación.

Una película tan "científica" - en el sentido más carnal, regida por el funcionamiento indisociable de un cuerpo y una mente, un poco como "Le testament du Dr Cordelier" o "Vredens dag" - como rudimentaria, porque no hay ni preguntas ni enseñanzas a las que llegar.

Es por eso que la escena en que vemos al Doctor con el oído pegado al pecho de Vincent mientras lo reconoce, será el momento en que más cerca estaremos de desenmarañar sus adentros.

Es por eso que la escena en que vemos al Doctor con el oído pegado al pecho de Vincent mientras lo reconoce, será el momento en que más cerca estaremos de desenmarañar sus adentros."Van Gogh" no es el primer viaje al pasado de Maurice Pialat.

Veinte años atrás la mini-serie "La maison des bois" - qué atrocidad que, como le ocurre a "Six fois deux", no esté al alcance de todo el mundo habiendo sido Maurice el director más capacitado junto a Godard para haber tomado el testigo televisivo de Rossellini - había recreado los años de la Gran Guerra y "Sous le soleil de Satan" avanzaba unos años hasta la década de los 20. Pero no por constituir un (primer y último) vistazo a un personaje importante de la Historia, deja de ser básicamente lo mismo. Qué justo (y qué ancestral: Ford, Griffith, King...) es mirar lo que sucedió una vez sin importar su trascendencia, si alguien lo recuerda, si significa algo para los que allí no estuvieron.

Vincent Van Gogh es para Pialat uno más de sus personajes apegados a lo primario y alérgicos a las imposturas y las lisonjas, impulsivos, antiburgueses, de trato difícil y sin embargo sencillos y hasta afectuosos si se sienten a gusto. Mujeres y hombres que no se analizan.

Hace pasar Pialat a su protagonista (un gran Jacques Dutronc, que casi rehúye tal foco y se camufla como uno más de los habitantes del film) delante de un Renoir sin mirarlo y la escena manifiestamente no funciona para aportar datos acerca de su carácter - es decir, de la proyección de ese interior chequeado en la escena del examen médico - sino del de los demás.

Hace pasar Pialat a su protagonista (un gran Jacques Dutronc, que casi rehúye tal foco y se camufla como uno más de los habitantes del film) delante de un Renoir sin mirarlo y la escena manifiestamente no funciona para aportar datos acerca de su carácter - es decir, de la proyección de ese interior chequeado en la escena del examen médico - sino del de los demás. Se nos ha "educado" (bien se empeñaron antes Bresson o el citado Rossellini: recordemos a la Juana de Arco del primero o al San Francisco de Asís del segundo) desde que arrancó la película a otorgar importancia a lo corriente sin utilizarlo para sublimar lo que desconocemos de cuanto pulula por la cabeza de un personaje del que creemos saber muchas cosas.

Aquí, una canción después de la comida, un último baile antes de morir los dos hermanos, una pornográfica imitación de Toulouse-Lautrec, una partida de dados o un brindis con un vaso de vino a la salud de nadie, son los pasajes del tiempo que le queda a Vincent que realmente pueden filmarse ya.

Lo extraordinario queda como un misterio pues es lo que seguirá siendo por mucho que lo expliquemos.

El drama o la comedia de la creación, el desasosiego y la espera, la relación con su oficio y quienes lo ejercen y todo lo que será central en sus contemporáneas "El sol del membrillo" o "La belle noiseuse", no son asuntos para muertos.