Hay momentos en el que el estreno de una película parece más una necesidad del autor que el simple acometimiento de una nueva obra. La extirpación de un tumor, la extracción de una espinilla que ya abulta o un simple corte de pelo, pero algo que el director necesitaba sacarse de encima para dejar de pensar en ello, para afrontar el siguiente paso con una liberación.

Este parece el caso de Alejandro González Iñárritu y “Birdman”.

Y no lo digo porque me haya tomado unas cañas con él y me lo haya contado. Es simplemente una sensación, que puede estar tan equivocada como muchas otras ideas que tengo sobre el mundo que me rodea. Sin embargo, sin ningún tipo de rubor, yo voy y os lo casco.

Esta película llega en plena orgía de cine superheróico, con Marvel diseñando un universo cinematográfico tan frondoso como nunca nadie hubiese pensado que podría hacerse, DC intentando seguirle los pasos con la lengua fuera y los personajes vendidos a otras productoras tratando de no quedar completamente deslucidos. Producciones espectáculo, todas estas, muy alejadas del cine del mexicano, director de “21 gramos”, “Amores perros” o “Biutiful”, dramones de tomo y lomo, con guiones brutales e historias cruzadas que encajan como un soberbio puzle vital.

En esta situación, Iñárritu decide cambiar el paso y hacer una comedia sobre un actor famoso por interpretar a un superhéroe que quiere ganar prestigio en el mundillo adaptando, dirigiendo e interpretando la obra de un dramaturgo famoso, en Broadway. Además, en un triple salto mortal, después de haber alabado hasta la extenuación la virguería técnica de “Gravity” de su colega Alfonso Cuarón, decide rodarla en un soberbio falso plano secuencia, mientras se ríe de las ínfulas de la industria, del ego de la crítica y del fenómeno fan.

Esto viene siendo un elefante, entrando en una cacharrería, después de tirar piedras contra su propio tejado.

Pero el tío, por si todo esto fuera poco, no elabora el chiste él sólo. Para encarnar al actor que se hizo famoso por “Birdman” (pronúnciese esto rápido y en voz grave y rasposa) para luego caer un poco en el olvido aplastado por el peso del personaje, aparece Michael Keaton, actor que fue famoso por encarnar a “Batman” (pronúnciese esto rápido y en voz grave y rasposa) y que estaba desaparecido hasta hace bien poco, quién sabe si un poco aplastado por el peso del personaje.

Para dar vida al mejor actor de su generación, ese tipo que es incapaz de sentir pasión o emociones fuera del escenario, ese capullo integral capaz de comportarse como un gusano sin sentir la más mínima empatía, ese animal actoral capaz de apropiarse de cualquier papel y enamorar a crítica y público a partes iguales, se suma Edward Norton, un tipo considerado como uno de los mejores actores de su generación, capaz de plantar al equipo en una promoción por no estar de acuerdo con el montaje final y con el que mucha gente no quiere trabajar debido a su carácter difícil.

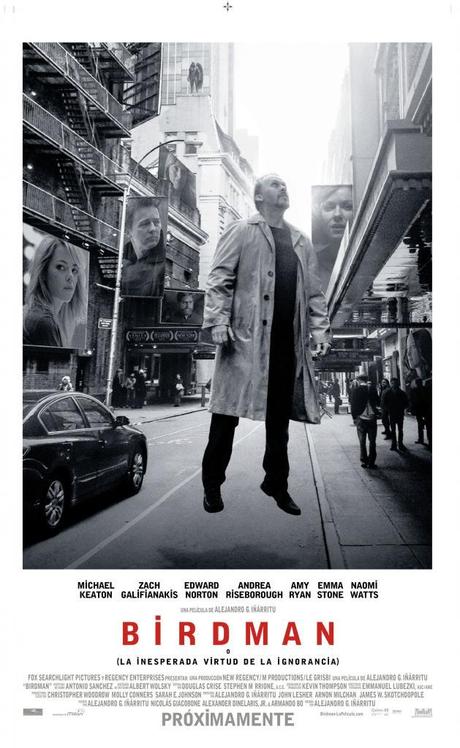

Por último, acompañando la enorme labor de estos dos titanes, podemos ver a Naomi Watts interpretando a una actriz de ego pequeñito y fragilidad extrema, Emma Stone como la hija de Keaton, ex-drogadicta pasota que, aún así, parece mucho más anclada a la realidad que el resto de gente que la rodea, Zack Galifianakis, cambiando de registro y metiéndose en la piel del productor de la obra y mejor amigo del protagonista o Andrea Riseborough, nueva pareja de Riggan (que así se llama el personaje de Keaton) y también actriz en la obra que tratan de sacar adelante. Un plantel que arropa a los dos primeros, sumando enteros a un guión absolutamente redondo.

Es muy curioso ver cómo Iñárritu se burla de los críticos, a los que tilda de autores fracasados, del prestigio actoral, con las conversaciones entre el binomio esquizofrénico que forman Riggan y su alter ego, Birdman, de la pomposidad de las obras intensas y profundas, como esa “De qué hablamos cuando hablamos de amor” que pretenden estrenar, que podría estar, de alguna forma, aludiendo a las anteriores pelis del mexicano, de la fama, los fans y el poder de las redes sociales, de los autores en busca de prestigio y la esencia del arte y hasta de los propios actores, mezquinos, inseguros, ególatras y necesitados de atención constante. Pero aún más curioso es observar cómo hace todo esto desde la admiración y el cariño, en una contradicción también bastante esquizoide.

Como espectador, es una tremenda delicia asistir al salto al vacío, sin paracaídas ni red, de un director que parecía acomodado en un género que, además, le reportaba reconocimiento internacional constante. Un tipo que parece disfrutar horrores con su trabajo y que prefiere estamparse contra el suelo a dejar de sentir el vértigo del creador que no sabe si va a ser capaz de acometer un proyecto.

Sin duda alguna, Iñárritu se ha puesto las alas de atrezzo, ha saltado desde la cornisa y ha esperado volar. Y el hijo de la gran chingada, lo ha logrado.