Por el océano de las letras norteamericanas nada, cual ballena blanca, el mito de la GNA, la Gran Novela Americana, ese artefacto para

captar literariamente el alma (americana) de una época al que innumerables Ahabs, desde

Mark Twain hasta Jonathan Franzen (y más allá) han intentado arponear con mayor

o menor éxito. Pero la literatura norteamericana no sólo dispone de esos

grandes artefactos para captar literariamente el alma (americana) de una época; sus

escritores se han mostrado también muy duchos en captarla mediante artefactos mucho más

pequeños y funcionales, no ya grandes ballenas blancas, o rojas, o azules, sino flexibles bancos de pequeños peces. Pues la norteamericana es también, o sobre

todo, una tradición literaria de narraciones breves. Mucho más que la francesa, por ejemplo, o sin duda la española, donde cuesta Dios y ayuda convencer a un editor para que te publique

un volumen de relatos; los editores españoles viven instalados en la idea fija

de que eso no vende.

Tengan razón o no

(que, para mí, más bien no; que eso es una leyenda urbana que todo el mundo

cree sin que nadie se preocupe de comprobar si es verdad, como los cocodrilos de alcantarilla) el

caso es que en Estados unidos los relatos sí se venden, y mucho, o al menos se publican mucho, y existe un amplio ecosistema de

publicaciones periódicas dedicadas a la difusión de ese género menor (menor sólo en

extensión). No hay que olvidar que quien sentó la bases de la

moderna short story fue un norteamericano, Edgar Allan Poe, y que buena parte

de los principales arponeadores de esa ballena blanca llamada GNA eran, además,

o incluso más, grandes cuentistas: el ya mencionado Mark Twain,

Jack London, Washington Irving, Nathaniel

Hawthorne, Louisa May Alcott, Francis

Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Truman Capote, Joyce Carol Oates, Charles Bukowski…

los hay, incluso, que han desarrollado su carrera literaria sin recurrir nunca

al género grande (grande sólo en extensión) y han escrito su particular GNA a base de esos pequeños, dispersos, pedazos de realidad; Ambrose Bierce podría ser un ejemplo, y Raymond Carver, el más

evidente.

Por el océano de las letras norteamericanas nada, cual ballena blanca, el mito de la GNA, la Gran Novela Americana, ese artefacto para

captar literariamente el alma (americana) de una época al que innumerables Ahabs, desde

Mark Twain hasta Jonathan Franzen (y más allá) han intentado arponear con mayor

o menor éxito. Pero la literatura norteamericana no sólo dispone de esos

grandes artefactos para captar literariamente el alma (americana) de una época; sus

escritores se han mostrado también muy duchos en captarla mediante artefactos mucho más

pequeños y funcionales, no ya grandes ballenas blancas, o rojas, o azules, sino flexibles bancos de pequeños peces. Pues la norteamericana es también, o sobre

todo, una tradición literaria de narraciones breves. Mucho más que la francesa, por ejemplo, o sin duda la española, donde cuesta Dios y ayuda convencer a un editor para que te publique

un volumen de relatos; los editores españoles viven instalados en la idea fija

de que eso no vende.

Tengan razón o no

(que, para mí, más bien no; que eso es una leyenda urbana que todo el mundo

cree sin que nadie se preocupe de comprobar si es verdad, como los cocodrilos de alcantarilla) el

caso es que en Estados unidos los relatos sí se venden, y mucho, o al menos se publican mucho, y existe un amplio ecosistema de

publicaciones periódicas dedicadas a la difusión de ese género menor (menor sólo en

extensión). No hay que olvidar que quien sentó la bases de la

moderna short story fue un norteamericano, Edgar Allan Poe, y que buena parte

de los principales arponeadores de esa ballena blanca llamada GNA eran, además,

o incluso más, grandes cuentistas: el ya mencionado Mark Twain,

Jack London, Washington Irving, Nathaniel

Hawthorne, Louisa May Alcott, Francis

Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Truman Capote, Joyce Carol Oates, Charles Bukowski…

los hay, incluso, que han desarrollado su carrera literaria sin recurrir nunca

al género grande (grande sólo en extensión) y han escrito su particular GNA a base de esos pequeños, dispersos, pedazos de realidad; Ambrose Bierce podría ser un ejemplo, y Raymond Carver, el más

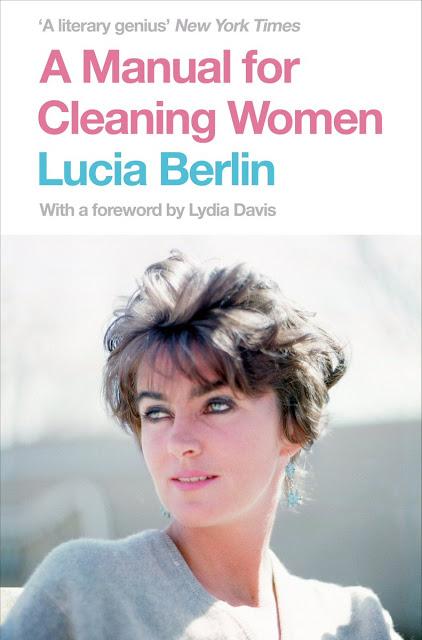

evidente.Lucia Berlin (1936-2004), como Carver (con quien se la compara mucho; aunque hay también en su obra ecos de Chéjov y parentescos, por estilo y temática, con Bukowski y los prosistas de la generación beat) es autora de cuentos, sólo un puñado de cuentos. Pero juntándolos se descubre una portentosa GNA. En vida fue una escritora poco prolífica (todos los relatos que escribió a lo largo de su vida caben en un par de volúmenes) y poco leída; su obra, dispersa por revistas literarias y volúmenes antológicos, aunque apreciada y alabada por muchos escritores, apenas trascendió al gran público. Hasta que en 2015, más de una década después de su muerte, la poderosa y prestigiosa editorial Farrar Straus & Giroux publicó una selección de sus mejores relatos, bajo el título de uno de los mejores de entre ellos, Manual para mujeres de la limpieza, que en pocas semanas vendió más de lo que llevaban vendidos, durante treinta años, todos sus anteriores libros juntos. En poco tiempo se colocó en el top ten de ventas y en la lista de los mejores libros del año del suplemento literario de The New York Times. No pudo ganar el Pulitzer porque éste no se concede a título póstumo ni a reediciones, pero ha situado a Lucia Berlin, de golpe, en el Olimpo de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX. Es un puesto muy merecido, que llega muy tarde; pero más vale tarde que nunca. Los relatos de Berlin son de ejecución elegante, muy bien resueltos formalmente (ahí se aprecia la influencia del maestro Chéjov) y hacen gala de un estilo despojado, de retórica y de sentimentalismo, como los de Carver, escritor a quien Berlin, por cierto, admiraba mucho (sobre él dijo: "nuestros estilos vienen de nuestros orígenes (similares de alguna manera). No muestres tus sentimientos. No llores. No dejes que nadie te conozca"). La materia prima que usa es la realidad de su vida, sin apenas filtros (y vaya vida; niña pija en colegio católico de Chile, hija de una madre alcohólica, racista, tóxica y suicida; cuatro matrimonios, el primero a los diecinueve años y el último con un pianista de jazz heroinómano; cuatro hijos, alcoholismo, desintoxicaciones, problemas económicos, problemas con la policía, múltiples trabajos de mierda, mala salud constante debida a la escoliosis y al cáncer) lo que la podría encuadrar en el llamado realismo sucio o en la antes tan de moda autoficción, y la hermana a Bukowski, con quien comparte el tratamiento desdramatizado, sutilmente humorístico y un punto irónico del relato de sus experiencias de borracho factótum que recorre la senda del perdedor. El puñado de relatos que componen este Manual para mujeres de la limpieza, protagonizados casi todos por una tal Lucia, o una tal B., o una tal L.B., y cuando no, por una mujer tras quien no cuesta descubrir a la autora, y ordenados por orden cronológico, no de ejecución, sino de contenido (la protagonista es joven en los primeros, madura en los del medio y ya vieja en los últimos) son como los distintos capítulos de la gran novela de una vida, de una época y un lugar; una de las mejores ballenas blancas que nunca hayan nadado por el océano de las letras norteamericanas. A la que Lucia Ahab arponeó después de muerta, haciéndose así inmortal.