El romanticismo terminó de forjar hace dos siglos la especie “artista incomprendido”. No por casualidad: la burguesía iniciaba la toma mundial del poder político en Francia y se derrumbaba la institución del mecenato mantenida por reyes, nobles y jerarcas de la Iglesia. En cambio, se abrían para escritores, pintores, músicos y demás practicantes del arte las duras fauces del mercado. Muchos frecuentaron la miseria o la evitaron ejerciendo otro oficio además del dictado por la vocación o el deseo. Cundió la imagen del escritor pobre, tal vez genial y siempre acosado por el hambre. La burguesía imaginó entonces que el verdadero artista debe sufrir para crear. Hay padres que pegan a sus hijos diciéndoles que es por su bien.

Desde luego: no escasean los casos reales de incomprensión de una obra cuyo valor y calidad no reconocieron los contemporáneos sino el tiempo. La de Kafka, por ejemplo, quien en vida sólo fue apreciado por un pequeño círculo. O la de Herman Melville: el autor de ese relato extraordinario que se llama Moby Dick –“gran poema de la vida bárbara” lo consideró Cesare Pavese–, publicó su última novela, The Confidence Man, en 1857 y pasó 34 años de espeso olvido hasta su muerte. Este ex jefe de motín de la tripulación de un barco ballenero, que había transformado sus navegaciones en ejemplar materia literaria, trabajaba en la Aduana de Nueva York cuando, un año antes de su muerte, lo identificó un periodista del New York Publisher’s Weekly. “La ajetreada ciudad –consignó– no tiene idea de que está vivo; uno de los hombres de letras mejor informados del país se echó a reír cuando le comenté que Herman Melville vivía a dos cuadras de su casa.” “Tonterías –dijo–, Melville murió hace años.” En cierto sentido era verdad.

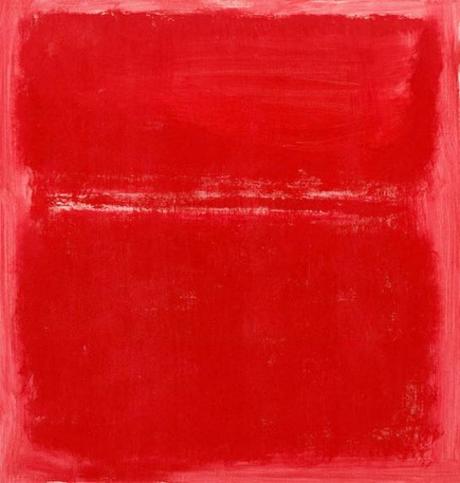

Insólita fue la incomprensión que afligió a Mark Rothko y quizás una de sus razones de suicidio. El gran pintor nacido en Rusia, habitante de EE.UU. desde niño, había pasado del ghetto de Dvinsk y los pogroms zaristas al esplendor –algo provinciano entonces– de Manhattan. Ambicionaba ser líder sindical, pero luego de una errancia sin objeto aparente por tierras yanquis decidió dedicarse a la pintura. Corría el año 1925 y él tenía 22 de edad. Esencialmente autodidacta, en los ‘30 cultivó el realismo en cuadros que develan la lobreguez urbana. Después de la guerra su pintura se inscribió en el llamado expresionismo abstracto.

Esa tendencia postulaba la espontaneidad –incluso violenta– de la ejecución de la obra para expresar las zonas subjetivas más profundas del artista. A diferencia de sus compañeros de grupo, Rothko no recurrió a las pinceladas impulsivas, ni al chorreo o salpicadura de óleos en la tela; fue simplificando cada vez más su diseño hasta reducirlo a dos o tres rectángulos horizontales, casi monocromos, que parecen flotar paralelamente al plano del cuadro en un espacio de indeterminación.

Rothko quería encerrar en su pintura “el secreto del acceso directo al terror y el sufrimiento salvajes y las aspiraciones y los pujos ciegos que yacen en el fondo de la existencia humana y que sin cesar atacan al orden de nuestras vidas”, dijo. Pero, salvo excepciones, críticos y coleccionistas lo consideraron apenas un exquisito pintor decorativo, capaz de producir notables campos sensoriales de color. No más. Rothko siempre había pensado que la relación cuadro-observador está cargada de problemas. “Una pintura vive por compañerismo –escribió–, expandiéndose y renaciendo en los ojos del observador sensible. Por lo tanto, es un acto arriesgado sacarla al mundo. Con cuánta frecuencia será dañada por los ojos de la vulgaridad y la crueldad de la impotencia.”

A la paradoja de intentar la transmisión de ideas y sentimientos trágicos y aun trascendentes mediante una abstracción reductora de la imagen, se le sumaron otras a Mark Rothko. En los años ‘50 empezó a ser visitado por la fama, los premios y los compradores de arte, lo cual acentuó su desasosiego por la imposibilidad de cruzar el abismo entre lo que él creía el sentido de su obra y cómo la veían. Se fue encerrando cada vez más en sí mismo y trató de pintar sus pérdidas. Sus últimos cuadros son visiones de un vacío desolado: una única división horizontal separa grises y marrones pálidos.

La generación de Rothko creía que el arte podía cambiar al mundo, y él mismo tenía una fe inconmovible en que la verdad revelada transformaría radicalmente al individuo. ¿Pensaba este miembro de un hogar judío que ante sus rectángulos el observador meditaría hasta alcanzar esa verdad, del mismo modo que los antiguos cabalistas fijaban su espíritu en un triángulo trazado mentalmente para entrar en la inmanencia divina? En cualquier caso, un día de febrero de 1970 Rothko se desangró cortándose las venas de ambos brazos a la altura de los codos. Como pintor decorativo más bien fue un desesperado.

Juan Gelman

Desesperaciones, 19 de noviembre de 1998

Último cuadro de Mark Rothko

Sin título, 1970