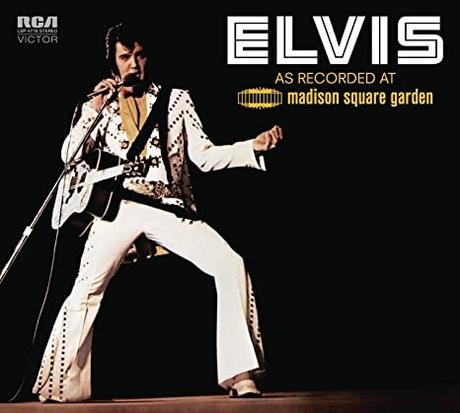

Una sana costumbre que hemos perdido en mi casa es "obligar" a visionar nuestro sagrado deuvedé de Elvis Presley a todo aquel que nos visite por primera vez. No es que seamos unos fanáticos de los tupés y el disloque de caderas, pero nos apasiona su voz, su gusto musical y esos maravilloso profesionales de los que se rodeaba casi siempre en sus conciertos y grabaciones. En mi caso, a mí es que Elvis me hace feliz, es poner una de sus canciones y cambiarme el estado de ánimo desde el primer compás. Así que no sé si fue mi subconsciente pero, cuando me incorporé al trabajo presencial y empecé la desescalada, por causalidad tuve entre mis orejas un disco que no había escuchado, el Elvis As Recorded at Madison Square Garden, un directo que ofreció allá por el lejano 1972. Y oigan, casi se me saltan las lágrimas porque, de pronto, quizás por el silencio al que me acostumbré sin esfuerzo durante el confinamiento , entendí muchas cosas sobre este grande de la música. La primera, que se ríe de los gritos de las fanáticas, pero no es una burla del prepotente consentido, es más bien una defensa irónica ante su pasión estridente, un no entender ese enamoramiento instantáneo. La segunda, que muchas canciones las interpretaba con desgana, curiosamente aquellas que más fama le habían granjeado, empezaba sin fuerza ninguna, como si pensara que nadie iba a escucharlo de verdad, pero, de pronto, quién sabe el porqué, recuperaba el gusto por cantar y entonces es imposible que no te llegue al corazón. Termino de escuchar esta maravilla y no puedo sino pensar en que Elvis se reía de su propio mito, del movimiento de sus caderas y de su sonrisa ladeada. Así, no hay desescalada que se resista.