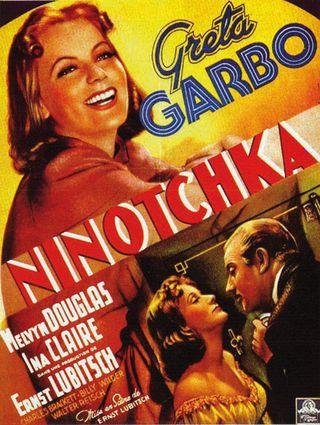

La Garbo ríe, decían entonces, cuando Ninotchka. Lubitsch es el emperador de las puertas: nadie les ha sacado más juego. También el de la elipsis: es una delicia entender sin que se te explique todo, qué recurso más respetuoso con la inteligencia del espectador. Lubitsch hizo de la Garbo, la mujer de hielo, el rostro impenetrable, la austeridad misma, una cara alegre, una representación de la alegría misma de vivir. Wilder, uno de los guionistas, mete su humor elegante: nada de risas destempladas, ningún plátano en el suelo. Lubitsch no es Capra. Su toque tiene malicia, es reconocible, trasciende la anécdota (el mero discurrir de un acontecimiento) para crear una historia hilada con desmesurada fluidez. Ninotchka transcurre en un suspiro. No hay plano que sobra, ni diálogo superfluo: cada pequeño matiz es una pieza sin la que el todo se debilita y la comedia (esta es antológica) se hunde en gags, en lo superficial, no en lo subversivo. Lubitsch no es un director complaciente con la industria: prefiere desbocar a sus actores, exceder el rango estándar de interpretación y depositar en ellos el peso absoluto de la historia. A Greta Garbo la viste de lo que se espera que represente: una severidad de comisario, de férreas convicciones bolcheviques, que se rinde ante los encantos del capitalismo. Los camaradas abducidos por el oropel del lujo (Iranoff, Buljanoff y Kopalski) exhiben una claudicación felicísima, que hoy no tiene el mensaje de entonces, pero que hace prevalecer todavía la soberanía del cine sobre la servidumbre de las ideología y sus tejemanejes propagandísticos. Todo es chispeante, todo es cómico. El capitalismo no es la panacea. Los sombreros que gasta Ninotchka son, escuché una vez a Fernando Trueba, una metáfora de la película misma. Primero desprecia uno de alta costura que observa en un escaparate, nada más llegar a París; luego el sombrero desplaza a su boina soviética. Es Lubitsch, es cine.