De ese día, admitamos 20 de mayo de 1984, domingo, según me he informado, tengo un vago recuerdo de que fui al cuartel con mi familia. También recuerdo que, por la mañana, mi padre se afeitó la barba y el bigote, pero ese recuerdo es menos vago. Recuerdo tres niños: hermana mayor, hermano mediano, hermana pequeña asomándose a la puerta de la cocina en la que la madre prepara la comida, y aventurándose por el pasillo. No sé si en ese orden pero yo la última, seguro (y esta seguridad no es recuerdo). Tímido y sigiloso acercamiento a la puerta del cuarto de baño y retroceso cargado de risas para atrincherarnos nuevamente en la cocina antes de iniciar una nueva incursión por el pasillo. Mi padre, afeitándose en el aseo, supongo que bromeaba con nosotros. Mis hermanos, que probablemente ya habían vislumbrado parte del cambio operado en mi padre, no podían contener la risa, al igual que mi madre frente a la algarabía de sus polluelos provocada por su marido, mientras que yo, última del improvisado e ineficiente pelotón de camuflaje, ajena al significado real de la broma paterna, hurtada de una visión episódica del acontecimiento que, tal vez, me hubiese preparado frente al efecto final que me produciría este, reía por inercia, sencillamente porque ellos reían. Y ya no recuerdo donde estaba, si en el pasillo en el que cada puerta podía deparar una sorpresa no necesariamente agradable o en la más amplia y confortable cocina cuando tuve ante mí un rostro lampiño que aseguraba que era mi padre, cuando se desvaneció la imagen de la cara poblada de pelo del hombre que, hasta un solo instante antes, era mi progenitor y que de repente ya no era; solo recuerdo que la risa se me cortó en seco y que, según cuentan, a continuación enmudecí.

hair. A pile of human hair clippings. Fotografía de How can I recycle this

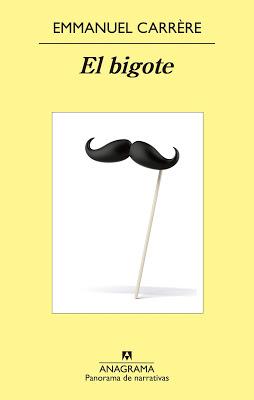

«¿Afeitarse el bigote puede lanzarlo a uno al abismo?No, y mi respuesta es rotunda. No, porque tendría que haber más rastro en mí de haber sido lanzada al abismo con tan solo seis años que el recuerdo de una salida familiar, una mañana de risas y, admito, un momento de incertidumbre ante la incapacidad de reconocer a mi propio padre. Es un recuerdo tranquilo, carente de desasosiego, pero... ¿cuánto duró realmente ese momento de incertidumbre? El fin de mi recuerdo coincide con el fin de mi risa; luego, tan solo otro recuerdo aislado en el que estamos en el cuartel. No hay más. No recuerdo más de ese día ni del siguiente ni del anterior. No recuerdo el rostro lampiño de mi padre, pues volvió a dejarse crecer la barba. Sé cómo es, porque lo he visto en fotografías antiguas de cuando aún estaba soltero, de cuando no era mi padre, pero no lo recuerdo ese día ni tampoco hay testimonio gráfico de ello. Tampoco recuerdo haberle dejado de hablar, sin embargo, es ese hecho lo que ha cobrado dimensiones titánicas en la mitología familiar: mi padre se afeita la barba y su hija pequeña le deja de hablar durante el resto del día, ya está, como si al día siguiente me hubiese levantado y hubiese recobrado a mi padre barbudo volviendo todo a la normalidad. Y me molesta, he escuchado la anécdota miles de veces, sin quejarme pero también sin participar de ella, y me molesta. Me molesta la despreocupación y la alegría con la que se cuenta, esa despreocupación y alegría crueles, aun sin pretenderlo, con la que muchos adultos se toman la confusión de los niños. Me molesta porque es como si siguieran las risas del pasillo sin mí, como si me hubiesen desgajado de la unidad familiar, miembro amputado y por tanto inexistente, como si el objeto de la risa mutase del rostro afeitado al desvanecimiento del piso que sustenta a una niña de seis años. Y me molesta ante todo porque no la creo cierta, no la creo cierta al menos en toda su magnitud, y no la creo porque sé de las dotes de exageración y del afán de protagonismo de quien la cuenta o contaba. Porque el caso es que hace ya años que no he vuelto a escucharla, incluso es probable que, aparte de mí, que siendo quien menos la ha creído he sido la que más en serio la ha tomado, ya nadie en mi familia la recuerde. Pienso hasta que es posible que yo misma hubiese acabado olvidándola si no fuera porque, hace ya cuatro años, supe de un libro cuyo título y argumento me la recordaron. Fue la primera vez, en el blog de Ana Blasfuemia, que me fijé en un escritor francés llamado Emmanuel Carrère, y, sin embargo, casi un año después, y también por recomendación de Ana, terminé leyendo otro libro suyo. Lectura memorable (aquí podéis leer la reseña) y autor apuntadísimo, vete a saber por qué he tardado tanto en retomarlo. Vete a saber por qué ahora que lo he hecho he leído este libro cuando en realidad tenía otro título elegido. Vete a saber por qué estoy ocupando esta reseña en hablar de la barba y el bigote de mi padre, cuando no tenía pensado hacerlo, en vez de en El bigote de Emmanuel Carrère cuando no tienen nada qué ver. Misterios insondables de la mente, como lo son mis propios recuerdos pueriles.

«¿Afeitarse el bigote puede lanzarlo a uno al abismo?Sí, y mi afirmación es rotunda. Sí, si quien lo afeita es Emmanuel Carrère y no le tiembla el pulso al hacerlo.

Afeitándose en el cuarto de baño también está el protagonista de la historia que nos cuenta Carrère en esta novela publicada originariamente en 1986 y rescatada por Anagrama en 2014. En su caso es solo el bigote lo que se afeita, un bigote que lleva diez años luciendo. No hay nadie por el pasillo espiando su rasurado pero sí un brillo pícaro en sus ojos. El hombre fantasea con la inminente llegada de su esposa, deleitándose en la sorpresa que le dará, anticipando cómo recibirá esta una broma de la que, conociendo como conoce su carácter lúdico, está seguro que disfrutará. Sin embargo, cuando el esperado encuentro entre marido y mujer se produce ella no se inmuta ni hace ningún comentario, no parece apreciar ningún cambio en su aspecto, no hay nada en su actitud que delate que se haya dado cuenta de que su esposo se ha afeitado el bigote. Él, sufre una leve decepción pero enseguida se anima. Piensa que ella está contraatacando y articulando su propia broma y, cuando momentos después acuden a cenar con una pareja amiga y esta adopta el mismo comportamiento, se reafirma en su opinión, aunque no exento de cierto resquemor, pues está convencido de que su mujer, en un descuido de él, los ha avisado para hacerles cómplices del silencio acerca de su afeitado.

Afeitándose en el cuarto de baño también está el protagonista de la historia que nos cuenta Carrère en esta novela publicada originariamente en 1986 y rescatada por Anagrama en 2014. En su caso es solo el bigote lo que se afeita, un bigote que lleva diez años luciendo. No hay nadie por el pasillo espiando su rasurado pero sí un brillo pícaro en sus ojos. El hombre fantasea con la inminente llegada de su esposa, deleitándose en la sorpresa que le dará, anticipando cómo recibirá esta una broma de la que, conociendo como conoce su carácter lúdico, está seguro que disfrutará. Sin embargo, cuando el esperado encuentro entre marido y mujer se produce ella no se inmuta ni hace ningún comentario, no parece apreciar ningún cambio en su aspecto, no hay nada en su actitud que delate que se haya dado cuenta de que su esposo se ha afeitado el bigote. Él, sufre una leve decepción pero enseguida se anima. Piensa que ella está contraatacando y articulando su propia broma y, cuando momentos después acuden a cenar con una pareja amiga y esta adopta el mismo comportamiento, se reafirma en su opinión, aunque no exento de cierto resquemor, pues está convencido de que su mujer, en un descuido de él, los ha avisado para hacerles cómplices del silencio acerca de su afeitado.Pero el silencio y la falta de atención se alargan en demasía. Ante la magistral representación de su mujer el hombre se resigna y es él quien saca el tema que han estado evitando. Ella no parece comprender, muestra extrañeza y afirma que él nunca ha llevado bigote. La insistencia de su mujer comienza a molestarle, piensa que la broma se le ha ido de las manos y él también se vuelve insistente reafirmando su bigote afeitado; pero lo que ya no solo le molesta sino que comienza realmente a preocuparle es la reacción de su mujer. Su rostro antes impasible y sus ojos otrora inexpresivos revelan una confusión que roza el miedo, un pozo negro de inaudito asombro que es preludio de la propia espiral de terror y locura por la que él mismo está a punto de precipitarse.

La novela de Carrère dista mucho de parecerse al nostálgico revival ochentero o al episodio de Cuéntame versión reseña bloguera que es la anécdota infantil con la que inicio esta reseña. Lo suyo es surrealismo puro, juego de matrioskas interminable y circular, adrenalínico thriller mental que no da tregua; que no da tregua al protagonista ni nos da tregua a nosotros. ¿Es él el loco o son los demás? Mientras intentamos dilucidar la respuesta asistiremos al desmembramiento de ese hombre sin bigote; y es que el bigote, físico o figurado, es la primera certeza que pierde, la ficha de dominó golpeada que hace caer una a una todas las piezas que conforman su identidad.

«Vivir así, en terreno minado, avanzar a tientas a la espera de nuevos desprendimientos, ningún ser humano podría soportarlo. Comprendía que era esta perspectiva la que lo había inducido a huir [...]. No forzosamente del mundo, pero en cualquier caso del mundo que era el suyo, que conocía y que lo conocía».Me gusta mucho como ha tratado el autor francés la relación entre marido y mujer, y no me refiero a lo contado aquí sino a lo que viene después. Por eso echo de menos a Agnés (tal es el nombre de la esposa) cuando 'desaparece de escena' y tal vez ello me haya privado de disfrutar/sufrir totalmente el último tercio de esta corta novela. O, probablemente, mi medio evasión lectora se deba a que el día en que concluí este libro estaba lidiando con las incertidumbres de mi propia vida y debí haberme alejado de cualquier actividad que requiriera mi plena concentración. En cualquier caso, ya os he avisado que a Carrère no le tiembla el pulso y que apura el afeitado hasta el final y con todas sus consecuencias.

Y ahora soy yo quien apura mi reseña y también la anécdota con la que la abría. Sigo dándole vueltas a por qué un nimio recuerdo infantil ha invadido esta entrada restándole protagonismo a una lectura que lo merecía y mucho. Y me he dado cuenta, mientras lo plasmaba en más palabras de las que pretendía, que ambos tocan temas comunes. Concluyo también que, tal vez, la experiencia real del afeitado de mi padre tuviese más importancia para mí que la preservada por mi memoria. Pienso ahora que es posible que con seis años cayese al abismo y que no guarde recuerdo de ello. Y me da miedo, y a la vez tranquilidad, pensar que mi olvido y mi falta de recuerdos equivalgan al silencio entre el protagonista de este libro y su esposa. Ese silencio, llámese ignorancia, antesala del infierno. Cuando el bigote afeitado aún no es mencionado. Cuando la certeza de que apenas unas horas antes un bigote ocupaba la parte del rostro del hombre entre su nariz y su labio superior y de que así ha sido durante los últimos diez años es absoluta. Cuando aún está a salvo. Seguro. Aislado por una franja de pelo de la locura.

«Aspiraba a la celda acolchada, sin confesárselo ni creerse loco por ello, simplemente para estar a cubierto. Y a partir de ahora se acababa, se exponía en terreno descubierto».

Ataxia12. Fotografía de rocksss

Ficha del libro:

Título: El bigote

Autor: Emmanuel Carrère

Traductora: Esther Benítez

Editorial: Anagrama

Año de publicación: 2014

Nº de páginas: 184

ISBN: 978-84-339-7901-8

Si te ha gustado...

¿Compartes?

↓