Desde el Caura Lodge

Era la primera vez que pasaría el Año Nuevo lejos de mi familia. La aventura de estar cinco días en la selva venezolana, desconectada de todo, era tentadora y nostálgica al mismo tiempo. Te alejas de tus afectos momentáneamente y pones a prueba todos tus sentidos. Siempre digo que los viajes, cuando están llenos de naturaleza, tienen el poder de reconciliarte con todo lo que te rodea. Y eso era lo que prometían esos días navegando por el río Caura en el estado Bolívar de mi país, Venezuela.

Salimos de Ciudad Bolívar después de un desayuno caliente y copioso en el Hotel La Cumbre, donde conozco a mis compañeros de viaje: una familia holandesa, ávida de tatuarse a Venezuela en la mirada. Serían tres horas de camino, por tierra, hasta el pueblo de Trincheras por una carretera tranquila, aunque a ratos llena de basura y huecos que entorpecen el paisaje verde y sereno. Voy en el carro con Félix, el guía de Akanan Travel y hacemos migas de inmediato; conversamos sin esfuerzo.

El camino de tierra indica que estamos cerca del destino. Esa tarde llegaríamos hasta el Caura Lodge, donde pasaríamos la noche para salir al día siguiente muy temprano a navegar el Caura, ese río profundo, oscuro; el tercero más caudaloso de Venezuela y que desemboca en el Orinoco. Había leído que el Caura tiene una longitud de 723 km y nosotros lo navegaríamos, al menos por cinco horas hasta llegar a El Playón, un campamento improvisado para descansar y donde muchos se quedan para luego llegar, caminando, hasta el Alto Caura y la cumbre de este viaje: el Salto Para. En el trayecto, haríamos una parada en Nichare, una comunidad indígena yekuana para tomar aliento, el almuerzo, estirar las piernas y darnos un baño en el río. Pero me estoy adelantando.

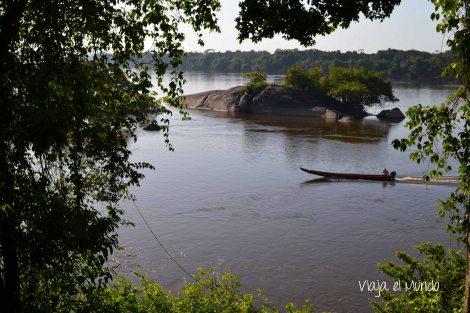

Curiaras van y vienen por el río

La noche en el Caura Lodge transcurre lenta y fría. Duermo casi al aire libre, en una hamaca desde donde veo el río. Me hace feliz el silencio y, al mismo tiempo, los sonidos propios de la selva. Félix conoce el canto de las aves, los imita y corre a tomarles fotos. Me impresiona cómo logra verlos, a pesar de la distancia. A veces venía feliz después de una buena foto o consternado porque el ave alzó vuelo antes de tiempo. Y yo, en la hamaca. El amanecer me despierta con sus colores, pero soy incapaz de levantarme con la cámara; me vence el sueño y me digo que lo haré a la vuelta, esperando que la mañana despierte tan hermosa como esa.

Desayunamos y reposamos el entusiasmo. Enrique llega con su curiara, listo para comenzar la navegación. Es un viaje largo y como él lo sabe, hace mucho tiempo le colocó unos pupitres a la embarcación para que los viajeros se pudieran sentar más cómodos, apoyando la espalda. El río se abre, parece un espejo, es quieto y amplio. El sol nos persigue inclemente. No deja de impresionarme cómo Enrique logra adivinar el río, y sabe exactamente por dónde debe pasar la curiara para no tropezar con alguna roca, que son muchas. Con los días, Enrique me cuenta que nació hacia el río Erebato, también muy caudaloso y que, desde niño, acompañaba a su padre a navegar y aprenderse el camino. “Es la práctica con los años. Cuando vas aprendiendo, claro que te equivocas, pero uno le agarra el ritmo. A veces, si me distraigo salgo por un lado que no es, pero después me ubico”, me dice.

Cuando navegas un río y solo te acompaña el silencio, mientras el paisaje se repite, necesitas tener una promesa final y nosotros la teníamos. Llegaríamos hasta el Salto Para el primer día del 2013, después de caminar por tres horas en medio de la selva y para eso, teníamos que surcar el río con todos sus reflejos. Entonces, te relajas, disfrutas de la belleza, de los colores y no puedes evitar darle al alma ese poco de paz que te va regalando todo lo que ves.

El Caura y sus reflejos

Dos horas y media después llegamos a Nichare. Los niños yekuanos salen corriendo a recibirnos, se ríen y corren de nuevo. Una cabaña está ahí, al lado del río, como una invitación a ponernos cómodos, a darnos un baño, a escondernos del sol. En Nichare hay una escuela; también una medicatura. Saben bien el arte de hilar las hamacas, cuyos colores me seducen; de hacer el casabe (una masa de yuca muy delgada) y tenderlo al sol. Saben de artesanía y nos las muestran. En ese momento, me compro varias pulseras de distintos colores y me las pongo, orgullosa.

Después de un almuerzo que nos deja con ganas de tomar una siesta, seguimos río arriba y dos horas y media después, desembarcamos en El Playón. Se llama así porque se forma una playa grande y bondadosa. Es la víspera de año nuevo y tenemos el cansancio en el cuerpo. Las estrellas nos dejan en silencio y la luna, con sus reflejos sobre el río, hace lo propio. A estas alturas del viaje, ya los holandeses y yo nos conocemos y hablamos, entre mi inglés improvisado y su español básico; pero sin dejar de entendernos nunca. Queremos esperar hasta la medianoche, con los pies descalzos en la arena, pero el sueño nos vence poco a poco y caemos vencidos en las hamacas. La madrugada es fría en El Playón, la niebla lo cubre por completo y al día siguiente, despertamos al ritmo del “Happy New Year” y con las ganas de comenzar la caminata que nos llevaría, por fin, hasta el Salto Para.

En esta localidad, los yekuanas conviven con los sánemas. No tan solo son distintos físicamente, si no que tienen diferentes tradiciones y formas de vivir. Hay un secreto a voces en el Caura y nosotros lo vemos sin mucho esfuerzo. Muchos apuestan por el turismo, pero otros ven el camino más fácil con la explotación de una mina de oro por allá por el Alto Caura. Los sánemas suben gasolina, por ese camino de tres horas por la selva, la dejan y reciben su pago. Este camino pueden hacerlo hasta dos veces al día para asegurar el bolsillo. Se supone que esto es ilegal, pero el asunto es complejo y va más allá de muchas cosas. Lo cierto es que cuando comienzas a ascender por la selva, te los cruzas en el camino: hombres y mujeres con sus niños a cuesta llevando la gasolina o volviendo por más. Así transcurren sus días.

El Playón, desde su orilla

Todos, en la víspera de Año Nuevo

La caminata por la selva me tenía preocupada; pero por sus subidas. A mí no me gustan las subidas y me la paso en una constante negación. Aunque caminé lento por ese sendero, debo confesar que es un camino muy amable y que lo hice sin problemas gracias a la paciencia de Félix. Son 7 kilómetros para llegar al Salto Para y como no tenemos apuro, descansamos unos minutos para luego seguir el camino ya a mejor ritmo.

Poco antes de llegar, la contundencia del salto se deja escuchar y el sonido parece colarse por toda la selva. Apuramos el paso, queremos verlo caer fuerte y generoso. Es hermoso llegar finalmente hasta ahí y ver esa caída de agua majestuosa que se divide en cinco saltos con poco más de 50 metros de altura. Mi cansancio y yo nos sentamos en una piedra a contemplar esa maravilla, a respirar profundo y a agradecer infinitamente a la naturaleza por esos regalos. Sin embargo, sentía que me faltaba algo. El salto estaba allí, pero lo sentía lejano y ajeno.

Aún faltaba cumplir un trayecto más y era bajar hasta la playa que se forma de estos cinco saltos. El camino se hace en unos diez o doce minutos por una bajada empinadísima, pero cuando llegas allí abajo, entonces ahí sí se te revuelve el alma. Allí el salto es tuyo y no quieres que se te borre jamás de la mirada. El agua fría y cálida al mismo tiempo, nos hizo jugar como niños por un par de horas, para luego emprender el camino de vuelta hasta El Playón, maravillados y cansados.

Esa noche dormimos muy temprano y al día siguiente, volvimos a navegar de nuevo el río, buscando el camino hacia Trincheras, donde pasaríamos la noche para luego retornar a Ciudad Bolívar, con una nueva sonrisa y ganas de viajar más, más y más. ¡Ah! Y esa última mañana del viaje sí me levanté, cámara en mano a disfrutar del amanecer.

Si quieres hacer este viaje, consulta con AKANAN TRAVEL.

Para ver más fotos, haz click AQUÍ