Imaginad una película, posiblemente francesa, quizá de los años 70. Tenemos en ella un par o tres de personajes masculinos y otros tantos femeninos. Ninguno tiene menos de veinte años ni más de cuarenta y cinco. Algunos de ellos son artistas, y su pasión por el arte es igual o mayor que el amor que sienten por otro u otros de los personajes. Hay entre ellos una mujer enigmática y de una belleza clásica que los cautiva a todos y, en especial, al joven e inocente aspirante a artista. Las relaciones entre las diferentes parejas o tríos son tormentosas, y nadie parece saber muy bien lo que quiere de la vida. Todos buscan la belleza, o eso pretenden, pero son incapaces de aprehender la poesía que flota en el ambiente. La melancólica música de violines nos lleva, bajo la lluvia, de casa del uno a la del otro por unas calles de adoquines y acordeonistas.

No sé vosotros, pero ante ese tipo de película servidor siente unas incontenibles ganas de apedrear la pantalla. ¿Y por qué os cuento esto? Porque leyendo el primer volumen de la tetralogía de Durrell es muy fácil rendirse a un imaginario dejà vu y consignar cada una de las escenas que vemos al catálogo de cine de los horrores y pomposidades. Pues bien: craso error.

...O quizá no sea tan craso, ya que, como he dicho, esa capitulación lectora es muy habitual ante el denso lenguaje, las prolijas descripciones, los hilos sueltos y los complejos personajes de Justine, que nos pueden hacer creer que lo que estamos leyendo no es más que una apología de oh la belleza y un ah homenaje a la mítica ciudad de Alejandría.

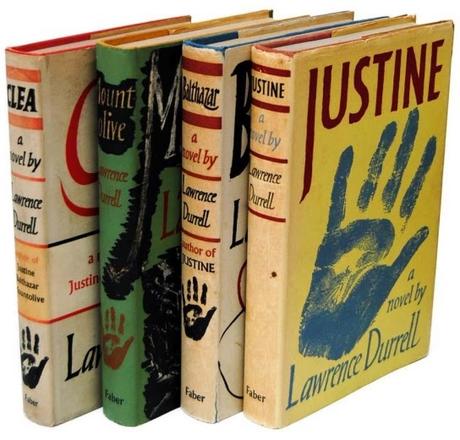

Cuatro palabras sobre la casi inresumible trama. Poco sabemos del narrador, aunque sospechamos que es un trasunto del propio Durrell. Darley, que es como se llama (aunque esto tardamos mucho en averiguarlo), es un joven aspirante a novelista que no sabemos muy bien de dónde ha salido y por qué está allí, y que, a mediados de los años 30 del siglo pasado, se gana la vida en Alejandría dando clases de inglés. A través de él conocemos a Justine, una cautivadora belleza judía convertida al cristianismo y casada con un egipcio copto, el todopoderoso Nessim. Justine y el narrador se convierten en amantes, pero el segundo no rompe su relación con Melissa, una infeliz cabaretera tuberculosa maltratada por la vida. Y este aire de sórdido romanticismo empapa la novela de principio a fin. La galería de personajes se va ampliando, y en Justine sus relaciones y tejemanejes pueden llegar a ser, en efecto, abrumadores. Será en los siguientes libros cuando, por un breve momento, nos dará la impresión de que todo se va aclarando. Ingenuos de nosotros. Porque una novela que mezcla, entre otros, el cábala, el espionaje, Freud y la teoría de la relatividad nunca llega a aclararse del todo. Benditas sean las relecturas.

Rashomon. Cada personaje contando la suya

Rashomon. Cada personaje contando la suyaLos tres primeros libros, Justine, Balthazar y Mountolive, transcurren de modo más o menos simultáneo, y cada uno de ellos, como ya he dicho, nos presenta una visión diferente de la misma secuencia de acontecimientos. De hecho, la compleja estructura de la novela hace que a medida que avanzamos en su lectura vayamos cuestionando todo lo leído anteriormente, algo parecido a lo que, en años más recientes, hizo Agota Kristof en la inolvidable trilogía de Claus y Lucas. Sin embargo, Durrell entiende esta relatividad de la verdad en un sentido mucho más complejo de lo que nos podría dar a entender una comparación con la novela de Kristof o, por poner otro ejemplo, con la película Rashomon, de Kurosawa. Así, en lugar de, digamos, tres cámaras filmando la misma escena desde tres ángulos diferentes, aquí, de la mano de cartas, diarios, novelas y narradores, diríase que nos enfrentamos a unas cámaras que a veces parecen filmarse la una a la otra, mientras que otras veces una se oculta en el interior de la siguiente, que a su vez y a su vez, como en una muñeca rusa. Si no se entiende es que lo he explicado bien.

Burg el Arab, donde Nessim construye un palacio a Justine

Burg el Arab, donde Nessim construye un palacio a JustineEl último libro, Clea, es quizá, junto con Justine, el más hermoso, con la diferencia de que ahora el lector no se siente tan desorientado como al principio. Ha transcurrido más de una década, la guerra ha terminado y Darley, tras pasar unos años en una remota isla griega criando a la hija de su antigua amante, regresa a Alejandría. Los avatares de la vida y la guerra se han encargado de repartir destinos insospechables a algunos de sus antiguos conocidos, y mientras el narrador va cerrando cada uno de esos episodios que constituían sus recuerdos, se enfrenta al reto de reconciliar lo irreconciliable: el amor y su futuro como escritor. Ahí estará el destino, léase la tragedia que trae consigo una nueva vida, que se encargará de ello.

Dicen los entendidos, pues, que Durrell se propuso escribir una obra literaria desde el prisma de la teoría de la relatividad, con grandes dosis de Freud. Ambición, desde luego, no le faltaba a don Lorenzo, como podemos comprobar también con las "Notas de trabajo" que el lector se encuentra al final de tres de los libros. Señala Durrell que dichas notas sugieren que, si la serie se extendiera de manera infinita, no se convertiría en una novela río (que para eso ya está Proust), sino que "seguiría formando parte estrictamente del presente continuum verbal." De acuerdo, citar al propio autor no siempre es lo más indicado para animar a la lectura...

Al respecto de la relatividad, aquí tenéis un artículo muy interesante (en inglés) que analiza la estructura de la obra, y cómo la relatividad dota a El cuarteto... de una profundidad casi inagotable, dado el sutil juego de espejos que enlazan un libro con el siguiente. En este Cuarteto tenemos, efectivamente, episodios, anécdotas y personajes que se nos presentan desde diferentes puntos de vista, pero cada uno de esos puntos de vista se ve, a su vez, alterado por lo que ha ocurrido antes, por lo que sucederá después, y por el modo en que están conectados. Sé que parece muy complicado, pero lo es todavía más. Y sin embargo, se lee, o se puede leer, con ese afán devorador del jovencito lector que fuimos.

El lujoso salón donde se urden conspiraciones amorosas y asesinatos

El lujoso salón donde se urden conspiraciones amorosas y asesinatosCon una obra tan rica y compleja como El cuarteto de Alejandría uno debería pensárselo dos veces antes de hacer cualquier afirmación categórica al respecto del tema central. No obstante, resulta innegable que uno de los temas centrales de la obra es, por muy injustamente cursi que suene, el amor, o más precisamente, las relaciones presuntamente amorosas en ese juego tan sucio que con frecuencia es la vida.

El amor es analizado en todas sus variantes, combinaciones y permutaciones, y los resultados de dicho análisis no siempre son todo lo hermosos que a ese lector que afronta Justine con excesiva precaución le pueden parecer al principio. La pederastia juega un papel bastante importante en la obra, y uno prefiere no preguntarse hasta qué punto era algo cotidiano en aquel Egipto prebélico. También el incesto está tratado de una forma que lo hace aparecer un tanto menos escandaloso de lo que uno imaginaría. Cabe señalar aquí que, en sus diarios, Sappho Jane, hija de Durrell y su segunda esposa, Eve Cohen (quien sirvió de inspiración para el personaje de Jusine), acusó en sus diarios a su padre de incesto, algo que ha sido con frecuencia desmentido por los biógrafos. Tras un intento fallido de suicidio, Sappho finalmente acabó con su vida en 1985.

Pero estos dramas y perversiones no son los únicos obstáculos para el amor. Se me antoja que es la susodicha relatividad que corre desbocada por toda la novela la que impide la comunión total entre dos almas, tan necesaria para un amor que valga la pena narrar. ¿No hay esperanza, entonces?

Y cómo no va a haberla. Pero hay que trabajársela.

"El cuarteto de Alejandría, ¿pero eso no lo lee la gente joven?", me preguntó un amigo. Él peina más canas que yo, así que no me lo tomé mal. Además, es cierto que este libro suele leerse por primera vez a edades más tempranas que la mía. Y bien, ¿qué tiene esta obra para, junto a Hesse y Cavafis (presente, éste último, a lo largo de las cuatro novelas), formar parte del canon de adolescentes y veintiañeros? Ante todo, y sin duda, la ya mencionada exploración de las relaciones personales, así como la voz del narrador, con el que es inevitable identificarse: un hombre joven y un tanto inocente, con inquietudes artísticas y cuya tendencia al desencanto se ve siempre derrotada por la esperanza del futuro. Me pregunto qué habría sacado yo de esta lectura veinticinco años atrás, y buscando la respuesta respiro con alivio: probablemente me habría quedado en los líos de los personajes y me habría convencido aún más de que a las mujeres no hay quien las entienda.

"El cuarteto de Alejandría, ¿pero eso no lo lee la gente joven?", me preguntó un amigo. Él peina más canas que yo, así que no me lo tomé mal. Además, es cierto que este libro suele leerse por primera vez a edades más tempranas que la mía. Y bien, ¿qué tiene esta obra para, junto a Hesse y Cavafis (presente, éste último, a lo largo de las cuatro novelas), formar parte del canon de adolescentes y veintiañeros? Ante todo, y sin duda, la ya mencionada exploración de las relaciones personales, así como la voz del narrador, con el que es inevitable identificarse: un hombre joven y un tanto inocente, con inquietudes artísticas y cuya tendencia al desencanto se ve siempre derrotada por la esperanza del futuro. Me pregunto qué habría sacado yo de esta lectura veinticinco años atrás, y buscando la respuesta respiro con alivio: probablemente me habría quedado en los líos de los personajes y me habría convencido aún más de que a las mujeres no hay quien las entienda. Eve Cohen, segunda esposa de Durrell, le inspiró el personaje de Justine

Eve Cohen, segunda esposa de Durrell, le inspiró el personaje de JustinePero enteraos, veinteañeros: reducir una obra como esta a la exploración del amor es una injusticia tan tremenda como frecuente. Es injusto porque cuando ponemos el amor en primer término, se oculta otro tipo de pasión, en este caso la del lector, embriagado ante la cascada de historias que se le viene encima a casi cada momento. Muchas de estas historias son, como ya hemos dicho antes, absolutamente sórdidas; otras, macabras; alguna, fantástica; las más, divertidas, misteriosas, ingeniosas o sencillamente apasionantes, aunque no falta, para qué negarlo, la que nos deja bastante perplejos, cuando no con cara de tontos. En El cuarteto de Alejandría os vais a encontrar con escenas espeluznantes, como esos camellos descuartizados vivos, mientras que otras son francamente terroríficas, como ese visitante encerrado contra su voluntad en un burdel infantil. Otras, como la tragedia desencadenada hacia el final de la obra por ese certero arpón, nos hacen pasar las páginas a una velocidad de órdago, algo que, por otra parte, sucede raras veces, dada la complejidad del estilo y lenguaje durrellianos. Y el resto de las 900 páginas lo ocupan, entre otras maravillas, escenas como el carnaval con asesinato incluido, o la fiesta religiosa en honor del homosexual transvestido que, a su muerte, pasa a formar parte del santoral musulmán, sin olvidar al barón alquimista que crea una pequeña corte de homúnculos (chúpate ésa, Pynchon). Así que insisto, dejaos de la exploración del amor (que sí la hay, y mucha) y preparaos, porque uno no gana para sorpresas con este libro. El problema, como ya he apuntado, es que muchos lectores se quedan en Justine, del mismo modo que otros, supongo, no recorren más que el camino de Swann. Y un Justine a secas, leído además como una historia de amor, sí se acerca mucho, reconozcámoslo, a la consabida película.

Así que nada de meter el dedo gordo del pie. Lanzaos de cabeza en las aguas del Mediterráneo, allí donde un derrotado Marco Antonio se hizo construir un palacio que nunca completó y cuyos restos jamás han sido hallados. Quizá os encontréis bajo el mar con un cónclave de siete marineros griegos, muertos en una explosión, allí sentados, solemnes, atentos. Saludadlos de mi parte.