La naturaleza de la actividad diplomática ha cambiado mucho a lo largo de la Historia. Antiguamente, eran representantes personales de los monarcas, enviados plenipotenciarios, los que se dedicaban a ejercer esta labor. Tras la Revolución francesa y con el nacimiento de la burocracia y la Administración Pública, este papel lo pasó a ocupar la figura del ministro de Asuntos Exteriores. Hoy en día, la diplomacia se inscribe en una realidad transnacional en la que conviven muchos actores interdependientes que configuran la red de relaciones internacionales. En ese sentido, actores como ONG, multinacionales, think tanks y la propia sociedad civil despliegan sus efectos en un nuevo tipo de diplomacia que, en ocasiones, reside alejada de las embajadas.

La diplomacia montada

Las transformaciones que ha sufrido el ejercicio de la actividad diplomática son numerosas. Las embajadas, tal y como las conocemos hoy en día, serían impensables en tiempos del Rey Sol. La figura tradicional del embajador se encuentra hoy mejor reflejada en los diplomáticos saudíes que en los españoles, y el impacto de la tecnología y los nuevos actores mundiales ha comenzado una tendencia que devuelve a esta actividad su carácter ambulante e inmediato típico de sus orígenes en la época clásica y la Edad Media.

Henry Kissinger definió la diplomacia como “el arte de relacionarse entre Estados por acuerdo en vez de a través de la fuerza”. En esta definición, aunque breve, encontramos sus elementos más característicos: es una actividad que ejercen los Estados —u otras unidades políticas— que tiene por objeto relacionarse a través de medios pacíficos. Es fácil encontrar dichos elementos a lo largo de la Historia de la diplomacia; lo que realmente ha variado es la forma en la que se ha ejercido.

Los inicios de la actividad diplomática, que surge por la necesidad de la relación entre pueblos, se caracterizan por su carácter ambulante: los emisarios se mandaban cuando era necesario tratar un asunto. No existía una embajada del Imperio romano en Atenas —aunque sí algo parecido a los consulados— ni Carlomagno contaba con un cuerpo diplomático profesional para mandar a negociar con sus vecinos. De hecho, no sería hasta después del Congreso de Viena (1814-1815) cuando se dotaría a esta actividad de una serie de normas y principios reguladores

La diplomacia era una actividad esencialmente rudimentaria que variaba según los implicados. Prueba de ello es el caso de las polis griegas, donde esta actividad se desarrollaba de acuerdo con su apertura y sus prácticas democráticas: los enviados o angelós se dirigían a los propios ciudadanos en las asambleas para transmitir el mensaje de su respectiva polis —algo que contrasta por completo con la confidencialidad de las prácticas diplomáticas habituales—. En la Roma imperial se encuentran los orígenes de la grandilocuencia diplomática —a los enviados extranjeros se les concedía inmunidad y eran recibidos con grandes honores—. mientras que la dinastía Maurya, en la actual India, se caracterizó por el empleo activo de distintas técnicas de espionaje.

Con la caída del Imperio romano, son las ciudades Estado italianas las que inician una actividad diplomática que sentaría las bases de la que conocemos actualmente. Es en este momento, con la acreditación de las nunciaturas apostólicas de la Santa Sede ante las cortes de los monarcas, cuando la diplomacia se convierte en permanente. Hasta ese momento, las relaciones entre los reinos cristianos medievales se habían producido por la llamada diplomacia montada, en referencia a los continuos viajes a caballo por parte de los embajadores de cada reino, que por lo general no residían en el país ante el que estaban acreditados. Es el caso de G. Gómez de Fuensalida, diplomático y militar castellano en la corte de los Reyes Católicos, a quienes representaba ante Inglaterra, Flandes y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero el diplomático más conocido de esta época sería sin duda alguna Nicolás Maquiavelo, quien vivió este período de normalización de la actividad diplomática, en el que instituciones como la misión permanente y la norma de la reciprocidad se asentaron hasta el punto de exportarse al resto de Europa Occidental, todo lo cual sentaría el precedente de la actividad diplomática actual.

Para ampliar: “Diplomacy”, S. Marks y Ch. W. Freeman en Encyclopædia Britannica, 2016

Los ministerios de Asuntos Exteriores

La existencia de un departamento ministerial dedicado en exclusiva a las relaciones exteriores y asuntos internacionales es un atributo de cualquier Estado contemporáneo. Tradicionalmente, ha sido contemplado como una institución dedicada a altos asuntos de Estado, uno de los departamentos fuertes junto con otros, como Defensa, Economía o Interior —razón que justifica que deba ser ocupado por políticos veteranos o reconocidos estadistas—, y, por ende, uno de los puestos más deseados. Así, el ex primer ministro británico Tony Blair confesaba en sus memorias que, al reconfigurar su gabinete, se hallaba con el problema de que todos sus ministros querían la cartera exterior.

Pero la política exterior y las relaciones diplomáticas no siempre se han centralizado desde un ministerio; su existencia es relativamente corta en comparación con la Historia de la diplomacia. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, momento en el que el centro de la actividad diplomática en Europa se localizaba en la corte y era ejercida por nobles y consejeros. El antecedente más directo de un ministro de Asuntos Exteriores lo encontramos en el modelo francés de las secretarías de Estado, cargos de confianza del monarca dedicados a despachar asuntos concretos de una forma algo burocratizada. Algunos señalan a Louis de Revol como el primer ministro de Asuntos Exteriores de la Historia en 1588; en la vecina España, heredera de ese modelo, no encontramos ningún antecedente directo hasta 1714, año en el que Felipe V nombra a un marqués como secretario de Estado. Sin embargo, son los británicos en 1782 y, menos de una década después, los estadounidenses los primeros en crear un departamento burocrático y situar en su cabeza a un ministro con la sola tarea de dirigir la política exterior. Desde ese momento, los ministerios de Asuntos Exteriores han sido la norma en la práctica diplomática.

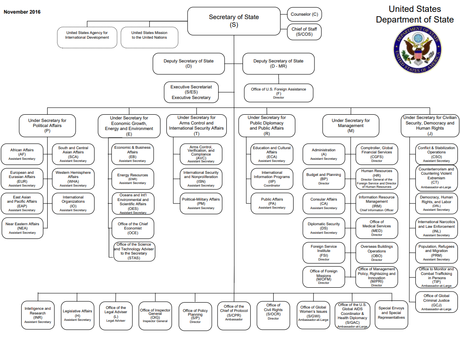

La forma en la que se organizan estos órganos determina cómo se ejecuta su política exterior. Los modelos de organización varían de país a país, pero tradicionalmente se estructuran en unidades geográficas o funcionales. Las primeras dedican su actividad a la política exterior hacia una región en concreto —por ejemplo, la División para Oriente Próximo y el Proceso de Paz en el ministerio israelí—, mientras que las segundas prestan servicios generales al ministerio —el Servicio de Seguridad Diplomática estadounidense— o desarrollan una estrategia común del departamento o del Estado en un aspecto concreto —como la Oficina de Diplomacia Pública emiratí—. Las unidades geográficas han ostentado un mayor poder en los ministerios e incluso es fácil encontrar jerarquías regionales: el Departamento de Asuntos Orientales británico era visto como el más prestigioso y aristocrático hasta la Primera Guerra Mundial, ya que tuvo que lidiar con la famosa “cuestión oriental” del Imperio británico. Sin embargo, las unidades funcionales han ganado mucho terreno en los últimos años, lo cual pone de relieve que la diplomacia y la política exterior de un país es un asunto multifacético.

Aunque la labor tradicional de los ministerios de Asuntos Exteriores ha sido coordinar la acción exterior del Estado, el monopolio de esta actividad está cada vez más en entredicho. Muchos ministros se encuentran demasiado subordinados respecto de su superior, lo cual les deja poco margen de maniobra; al escoger a su secretario de Estado, Kennedy se aseguró de seleccionar a un candidato débil que no rivalizase con él por el control de la política exterior. El aumento de los asesores políticos también favorece que la política exterior se derive de los ministerios a las residencias presidenciales. En España, el personal de los gabinetes de altos cargos creció un 244% entre 1986 y 2015, y no es extraño en otros países que este tipo de cargos desempeñen funciones elevadas —un asesor del presidente surcoreano fue el encargado de convencer a Trump de acceder a la cumbre intercoreana y de anunciarlo a la prensa—.

Sin embargo, ha sido el proceso de globalización lo que ha dotado a numerosas funciones ministeriales de un carácter más internacional, dado que los problemas a los que deben hacer frente en ocasiones trascienden las fronteras de su propio Estado. Así, por ejemplo, los ministros de Defensa protagonizan reuniones internacionales para hacer frente a grupos terroristas y los de Economía se reúnen para analizar el estado de la economía mundial. En el caso de la Unión Europea, esta tendencia se acentúa aún más, ya que todos los ministros nacionales forman parte del Consejo y se reúnen periódicamente para tratar a nivel europeo los asuntos de su cartera. Aunque los ministerios de Asuntos Exteriores siguen manteniendo el control de la política exterior, lo cierto es que sus funciones cada vez son menos exclusivas.

Para ampliar: Diplomacy, theory and practice, G. R. Berridge, 2015

¿Cómo se ejerce la diplomacia?

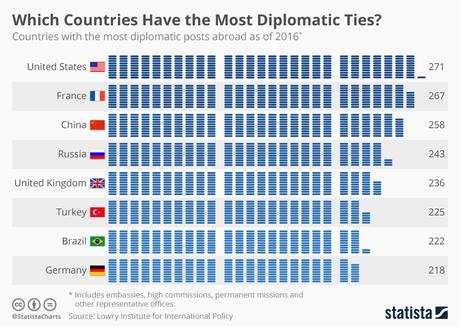

Las misiones permanentes no fueron la norma hasta el siglo XV; hoy en día, Estados Unidos tiene a más de 11.000 empleados de su servicio exterior trabajando fuera de sus fronteras. Asimismo, la aparición de organizaciones internacionales como la ONU o supranacionales como la Unión Europea, en la que se han delegado algunas competencias nacionales, y la frecuencia de cumbres y conferencias internacionales —G20, Foro Económico Mundial, Cumbre Iberoamericana, etc.— han dotado de mucha más importancia al ámbito multilateral de la actividad diplomática.

Número de misiones extranjeras por país. Fuente: Statista

Uno de los aspectos que quizás haya sufrido una mayor transformación es el de la comunicación, actividad en la que se fundamenta en gran medida el ejercicio de la diplomacia. En la Antigua Grecia, una de las tres categorías de representantes diplomáticos era la de los angelós, literalmente ‘ángeles’ o ‘mensajeros’. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el uso de palomas mensajeras fue común a la hora de enviar cables diplomáticos y de inteligencia. La valija diplomática, que también goza de inmunidad, ha sido la forma tradicional de envío de correspondencia entre los ministerios de Asuntos Exteriores y las embajadas, y la invención del telégrafo permitió codificar los mensajes y salvar la distancia de océanos.

Sin embargo, fue el teléfono el que realmente revolucionó esta actividad. Con este nuevo aparato, los ministros de Exteriores y jefes de Estado podían mantener conversaciones bilaterales sin tener que salir de su despacho, y en seguida se popularizarían los teléfonos cifrados y las líneas directas entre los despachos presidenciales; así, por ejemplo, la Casa Blanca estaba conectada al Kremlin durante la Guerra Fría con el famoso teléfono rojo. Esta herramienta, no obstante, tiene sus limitaciones, no solo por las dificultades de comunicación y malentendidos que pueden surgir durante la conversación, sino por la falta de seguridad. En el primer caso, es notable la primera conversación telefónica que mantuvieron Enrique Peña Nieto y Donald Trump, en la que el mandatario neoyorquino pidió al intérprete que dejara de traducir y sugirió una intervención estadounidense en México contra los cárteles de la droga. En el segundo caso, son ya conocidas las bromas de los humoristas rusos Vován y Stoliarov, que llegaron a poner en apuros a la ministra española de Defensa o al presidente turco, entre otros.

A finales de 2017, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acogió la II Conferencia sobre Diplomacia Digital, en la que diplomáticos y académicos de todo el mundo discutieron acerca del futuro de la diplomacia en relación con la revolución tecnológica. Uno de los asuntos sobre la mesa era el de los algoritmos. En la práctica, los algoritmos se utilizan para prácticamente cualquier operación que realizamos a través de la tecnología en nuestra vida cotidiana: calcular una ruta en Google Maps, una llamada por Skype o configurar la opción de ahorro de batería en nuestros teléfonos. Sin embargo, también se utilizan para influir en el comportamiento de las personas; en el caso de Facebook, ante las críticas recientes, anunció que daría prioridad a contenidos publicados por familiares o amigos antes que noticias. Los algoritmos también son los responsables de que recibamos publicidad personalizada en las páginas web que visitamos, lo que les ha concedido un peso abrumador en el mundo de la publicidad online al analizar el comportamiento de los usuarios y ofrecer un resultado específico para cada uno.

En la conferencia, uno de los asuntos más importantes que se trataron fue el uso de los algoritmos como herramienta diplomática. Los departamentos de Exteriores israelí y británico ya utilizan este tipo de herramientas en sus bases de datos y también es común en agencias de seguridad nacional como la CIA o la NSA. Imaginemos, por ejemplo, que un algoritmo fuese capaz de calcular la próxima estrategia de Putin en Siria, las consecuencias de una guerra comercial entre China y Estados Unidos o los objetivos de Kim Jong-un en la cumbre con Donald Trump. ¿Qué papel le correspondería a un diplomático en este escenario?

Lo cierto es que la diplomacia tradicional, aquella que es ejercida a través de las embajadas, centralizada a través de un ministerio de Asuntos Exteriores y, en definitiva, únicamente de los Estados, se encuentra en crisis. Cada vez son más los actores que compiten, influyen y forman parte del proceso de toma de decisiones no solo en la política exterior, sino en el funcionamiento de las instituciones políticas. Hoy en día, las empresas multinacionales poseen una política exterior propia, las ONG y otras instituciones de la sociedad civil ejercen un papel decisivo en algunos acontecimientos —el rescate de migrantes en aguas del Mediterráneo, por ejemplo— y los propios individuos, a través de la tecnología, consiguen hacer frente a quienes tradicionalmente acaparaban el poder —recientemente, Irán bloqueaba la plataforma de mensajería cifrada Telegram—.

Sin embargo, hay ciertas funciones diplomáticas que, al menos de momento, no parece que estén en riesgo de desaparecer. Negociaciones complejas como el acuerdo del brexit, la asistencia a nacionales en peligro en el extranjero o la representación ante organismos internacionales son tareas que requieren a especialistas tanto en la teoría como en la práctica. Aunque es muy probable que ya no vivamos en la edad de oro de la diplomacia entre Estados, es una actividad que, lejos de desaparecer, se encuentra desde su formación en un proceso de cambio continuo. Habrá que estar atentos para ver qué tiene por ofrecer la diplomacia del futuro.

El desarrollo de la diplomacia: de la corte a los algoritmos fue publicado en El Orden Mundial - EOM.