En una playa remota del Caribe, hombres salvajes se retan a duelo por la propiedad de una mujer.

Entre el mar y la selva, en la playa del Desaguadero, Hernando tuvo una disputa con el Renegado.

Los corsarios buscaban los favores de las mujeres de los alrededores, pese a su aspecto tan salvaje. Algunas se los concedían de buen grado y otras a cambio de adornos o baratijas, pero hubo quienes prefirieron comprárselas a sus familias para tenerlas a su entera disposición, como siervas y concubinas. Entre ellos, el Renegado, que le daba a la suya un trato inhumano y vejatorio. La golpeaba, abusaba de ella o revendía su cuerpo a quien quisiera gozarlo, como un rufián de mancebía, y hasta le escatimaba la comida y el agua, de modo que en dos semanas la mujer había perdido la mitad de su peso.

En una ocasión en que se hallaban en la orilla, a la sombra de unos cocoteros para huir del bochorno del mediodía, la india cogió la cantimplora del Renegado y tomó unos sorbos de agua. Cuando este se dio cuenta, le soltó un manotazo que la derribó y lanzó la cantimplora por los aires.

-Si tienes sed, allí está el río -le gritó enfurecido, señalando hacia la desembocadura. La lengua se le trababa y se notaba que había bebido.

Indignado, Hernando se acercó a ella y le ofreció agua de su propia cantimplora.

-¿Qué hacéis, puto cabrón? Dejad en paz a mi perra -le reclamó el Renegado.

Hernando ignoró tanto el insulto como la advertencia y continuó con su acción, que no pudo concluir porque el Renegado se llegó en una carrera y le soltó una patada en el brazo que hizo volar su cantimplora.

Al olfato de una pendencia unos pocos vencieron la molicie y se levantaron, pero Hernando, sin perder la calma, le dio al Renegado un revés en la boca y lo retó a duelo.

-Ha comprado a la india y puede hacer con ella lo que quiera -exclamó uno de los presentes.

-Es suya -dijo otro.

-A mí lo que haga me trae al fresco, pero me ha insultado y eso no lo tolero -respondió Hernando con indiferencia-. De modo que al atardecer, cuando mengüe la calor, nos veremos las caras, señor mío.

A la hora señalada se dio cita en la playa la cofradía al completo. Un duelo, si se llevaba a cabo abiertamente y ante testigos, era aceptado por las leyes de los piratas. No había reglas de honor ni criterioss sobre las armas y nadie alzaría la voz por una puñalada trapera.

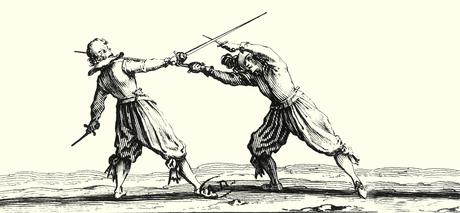

El Renegado salió al ruedo con un sable largo y bien afilado, con el que era muy diestro, pero Hernando llevaba una ropera de conchas y una daga de mano izquierda, con la que era muy diestro.

Los espectadores formaban un enorme ruedo en el que corría el licor en abundancia y donde se cruzaban elevadas apuestas sobre el resultado de la pelea. Ninguno de los dos duelistas levantaba muchas simpatías y los gritos y voces eran para animarlos a matarse con bravura, sin especificar destinatario.

Cada contrincante se acercó al centro desde un punto diferente. No tenían coraza ni casco ni mayor protección que la camisa que vestían. Con la guardia al frente, Hernando empezó a rondar al Renegado que, en cuanto estuvo cerca, se llevó la mano izquierda al bolsillo de las calzas y le lanzó un puñado de ceniza al rostro. Hernando se llevó a los ojos el envés de la mano que sujetaba la daga y retrocedió unos pasos mientras con la punta de su espada mantenía a raya al Renegado, que sonreía con astucia. Antes de atacar de nuevo a Hernando sacó otro puñado de ceniza del bolsillo y se lo lanzó al rostro, pero esta vez su oponente estuvo presto y lo esquivó.

De nuevo volvieron al centro del ruedo.

Dieron unas vueltas uno alrededor del otro, sin perderse la cara. De súbito, el Renegado lanzó una estocada derecha al corazón, pero Hernando recortó con la daga, atajó con la ropera y, haciendo gala de una destreza envidiable, lo desarmó. La punta de su estoque estaba a media pulgada del ojo izquierdo del Renegado , que se había quedado de piedra, con los brazos caídos y las manos abiertas. Ni siquiera pestañeaba.

Los corsarios, que habían acudido para gozar de un rato de entretenimiento, se llevaron un buen chasco con aquella rápida resolución.

-¿Qué decís ahora, señor el Renegado ? ¿Sigo siendo un bellaco?

-Fue cosa del momento, señor Hernando. Se me calentó la sangre al veros junto a mi mujer.

-¿Queréis salvar la vida, verdad? -Cada palabra de Hernando golpeaba como un puño de hierro y el Renegado asintió con la cabeza-. Pues ya que me insultasteis a causa de una mujer, os la perdonaré a cambio de ella.

El Renegado dudó un instante, pero a Hernando no le temblaba el pulso un ápice.

-Sí -dijo al fin.

-No os oigo, hablad más fuerte. ¿Sí, qué?

-Sí, podéis quedaros con ella -exclamó, y no bien hubo pronunciado estas palabras, Hernando movió levemente su muñeca y la punta del hierro marcó con un corte la frente del Renegado, que se llevó las manos a ella y las retiró manchadas de sangre. Nada dijo, pero le lanzó una mirada temible al vencedor.

Hernando acompañó a la india a la espesura y le hizo señas de que se marchase, pero ella no quiso hacerle caso y se quedó a su lado.