Julios de prestigio hubo muchos en la historia: Julio César, Julio Cortázar, Julio Verne. Hoy hablamos del escritor francés...

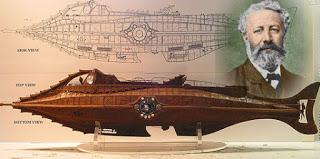

Sí, me refiero al que siempre estuvo disponible, como un inseparable amigo, durante esos años de infancia y juventud. El que me ayudaba a conciliar el sueño cuando me iba a la cama, el que me entretenía las largas tardes de invierno mientras caía la lluvia tras la ventana, incluso el que me acompañaba sin una queja cuando tuve que guardar cama en alguna ocasión por motivo de una enfermedad pasajera. Nunca me falló. Y recibí mucho a cambio: el placer de la lectura, participar en aventuras y viajes imposibles contrarreloj, disfrutar de las peripecias de personajes como Phileas Fogg, el profesor Lidenbrock o el Capitán Nemo, luchar contra animales prehistóricos, dar la vuelta al mundo en 80 días, pelear contra los piratas próximos al faro del fin del mundo, viajar a la Luna, sumergirme en las profundidades del océano a bordo del Nautilus, descender hasta el corazón mismo del planeta introduciéndome por el cráter del Sneffels e internándome por ese dédalo de oscuras y frías galerías…

Con este escritor podía viajar, traspasar fronteras, visitar países y gentes sin ayuda del televisor y sin moverme de mi casa. Porque para eso estaba el globo, protagonista de más de una novela, que me servía para alejarme del mundo prosaico y anodino que me tocó vivir en aquellos días sin libertad, en una España plomiza, gris, llena de prohibiciones. Una España en blanco y negro, como la tele o el Nodo de aquellos tiempos terribles…Y la lectura obraba el milagro de trasladarme a otros remotos lugares, llenos de islas fantásticas, enemigos despiadados, animales salvajes, expediciones peligrosas. Y así, con la ayuda del globo, conseguir evadirme, elevarme, alejarme y, de mano de vientos favorables, poder llegar a tantos sitios sin necesidad de pasaporte ni de aduanas. El mundo, con todas sus maravillas, quedaba al alcance de mi mano.