espero no contaminarle el cómic que está

haciendo), a Ekain Jiménez Valencia y a

Javier R. Cabello por haberme disparado a

elucubrar esta fantasía.

Alemania se jugaba mucho en la Exposición Universal de Barcelona. Desde la derrota de la Gran Guerra Europea, hacía ya diez años, no habían sido capaces aún de levantar cabeza, y eso que seguían siendo un ejemplo de finura y precisión. ¿Cómo era posible que teniendo una tecnología tan avanzada, una maquinaria tan eficiente y una capacidad de trabajo tan alta no terminaran de imponerse en los mercados ni de salir de la crisis que los asfixiaba? En Barcelona tenían que enseñar lo que eran y lo que sabían hacer. Tenían que mostrar con orgullo sus productos perfectos. Tenían que sorprender y engatusar a los estadounidenses, a los italianos, a los españoles, a los franceses, a los ingleses... A todos. Tenían que conseguir que todos los países del mundo les encargaran barcos, aeroplanos, automóviles, maquinaria pesada y objetos manufacturados de todo tipo, y que la banca mundial les financiara esos encargos.

La Exposición Universal de Barcelona tenía que conseguir el milagro de que Alemania enamorara al mundo entero. Naturalmente, aparte de los productos que se expusieran el propio pabellón tenía que ser un ejemplo de buena construcción, de solvencia, de avance técnico. Había que convocar a los mejores arquitectos para que lo diseñaran. Pero el pabellón también tenía que movilizar al pueblo alemán, tan sufrido y en esos momentos aún tan humillado. Los alemanes tenían que ilusionarse con el pabellón. Su pabellón. Su patria.

En 1928, para involucrar al pueblo en el diseño del pabellón de su patria, el comité designado decidió convocar un concurso abierto tanto a profesionales como a aficionados. Cualquier ciudadano interesado en ello podía presentar un diseño. Y podía ganar. (Esto era una medida demagógica y tramposa. Que participaran todos los que quisieran y que presentaran sus torpes e infantiles diseños: Al final, lógicamente, se llevaría el premio un profesional y todos tan contentos).

Efectivamente, se recibieron miles de propuestas. La inmensa mayoría eran torpísimos dibujos de gente incompetente y fueron desechados a la primera. Unos cincuenta llegaron a la fase final, y se fueron haciendo varias rondas eliminatorias hasta que quedaron dos propuestas:

Finalista nº 1. Fue llamada "Monumento" por los miembros del comité

Finalista nº 1. Fue llamada "Monumento" por los miembros del comité

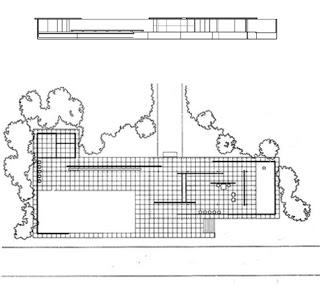

Finalista nº 2. Fue llamada "Esa cosa" por los miembros del comité

Finalista nº 2. Fue llamada "Esa cosa" por los miembros del comité

Las discusiones se enconaban. La mayoría de los miembros del comité preferían la primera: un monumento en toda regla, y no esa cosa de la segunda. Pero la minoría que defendía esa cosa era muy beligerante. Insistían en que Alemania tenía que desmarcarse de lo de siempre, tenía que apostar por la modernidad. Decían que si el orgullo de Alemania eran sus máquinas precisas, bruñidas, relucientes, no podían hacer un pabellón con obeliscos y cúpula. Los miembros vanguardistas fueron convenciendo a algunos de los conservadores y cuando se decidió votar hubo un empate.

Se volvió a repetir la votación y volvió a haber empate.

Uno de los miembros dijo que el tema era tan importante que les estaría permitido abrir las plicas y romper el anonimato de los participantes. Ya sabía que eso no era correcto, pero dado el estancamiento de sus deliberaciones sería interesante saber los nombres de los autores. Tal vez les sonaran, y, si no, podían inquirir su historial, su experiencia... en fin, saber si eran de fiar.

Como estaban en un callejón sin salida decidieron hacer la trampa y abrieron los sobres.

El autor de la propuesta Monumento era un tal Adolf Hitler, y el de Esa cosa era un tal Ludwig Mies van der Rohe. Al primero no lo conocía nadie. El nombre del segundo sí les sonaba vagamente a un par de miembros del comité, pero nada más.

Hicieron un receso. Buscaron información sobre ambos finalistas. Del primero no obtuvieron nada. (No había la facilidad de recabar datos que hay ahora. Hitler ya empezaba a ser conocido, pero aún tan sólo en la zona de Múnich, y además al comité no se le ocurrió preguntar a expertos en política y en sociedad, sino que, naturalmente, se limitó al campo de la arquitectura. De Mies sí encontraron bastantes datos: Era un joven arquitecto con mucha proyección y con mucho futuro. Hacía dos años había sido el arquitecto jefe de la exposición del Werkbund y el año pasado había dirigido la Weissenhofsiedlung).

-Este Hitler debe de ser un arquitecto aficionado. -No fastidies. Con lo bien que dibuja. Debe de ser de otro país.

Hubo más debates y más votaciones, pero la trampa de abrir las plicas había surtido efecto: Se enfrentaban un arquitecto que empezaba a ser prestigioso y un desconocido (o, lo que podía ser peor, un extranjero).

Así que, aunque el pabellón del desconocido fuera mucho más bonito, eligieron el otro.

Qué injusticia.