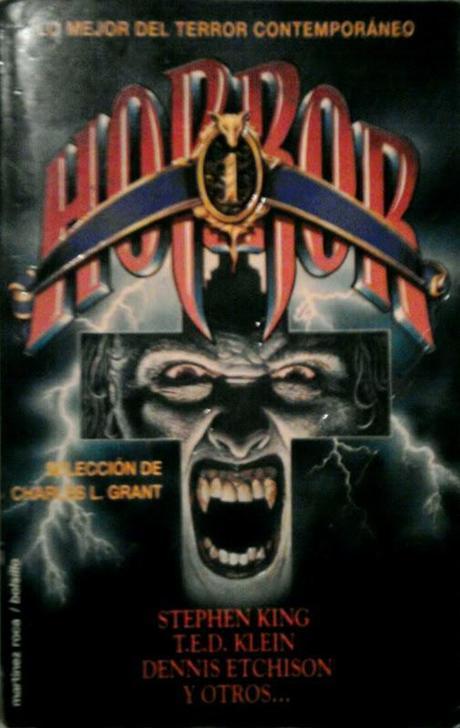

Del primer volumen de la serie “Horror - Lo mejor del terror contemporáneo” editada por Martinez Roca en 1993, traigo este espeluznante relato de horror.

Joseph Payne Brennan es uno de los maestros de la fantasía siniestra, sin ninguna duda. Sus relatos cortos han preparado el terreno para que todos nosotros trabajemos en el campo actualmente, y el cuento que sigue ha resistido el paso del tiempo de tal modo que puede considerársele un clásico con pleno derecho.La mejor fantasía siniestra trata, como cualquier buena literatura, de lo real, del presente, del mundo que todos conocemos. La diferencia, por supuesto, es el giro que da el autor a lo que creíamos conocer, a lo que nos resultaba agradable. Ese giro no ha de ser por fuerza dislocador; sólo precisa hacer que las cosas parezcan ligeramente descompuestas.

El Patio Trasero De Canavan

Por Joseph Payne BrennanConocí a Canavan hace veinte años, poco después de que él abandonara Londres. Era anticuario y aficionado a los libros antiguos. Fue muy natural que inaugurara una tienda de libros de segunda mano tras establecerse en New Haven.

Dado que su pequeño capital no le permitía alquilar un local en el centro de la ciudad, Canavan alquiló como tienda y vivienda al mismo tiempo una casa vieja y aislada casi en las afueras de la urbe. La zona se hallaba escasamente habitada, pero como un buen porcentaje del material usado por Canavan llegaba por correo, el problema no tenía particular importancia.

Muy a menudo, tras una mañana pasada ante la máquina de escribir, yo iba a la tienda de Canavan y dedicaba gran parte de la tarde a hojear los viejos libros. Encontraba en ello gran placer, en especial porque Canavan jamás recurría a métodos enérgicos para lograr una venta. Él conocía mi precaria situación financiera, nunca se enfadaba si me iba con las manos vacías.

De hecho, Canavan parecía alegrarse con mi simple compañía. Pocos compradores visitaban con regularidad su tienda, y creo que estaba solo con frecuencia. A veces, cuando el negocio iba mal, preparaba una tetera de té inglés y los dos permanecíamos sentados durante horas, bebiendo y hablando de libros.

Canavan incluso tenía la apariencia de un vendedor de libros antiguos…, o la caricatura popular de uno de ellos. Era menudo de cuerpo, un poco encorvado, y sus ojos azules observaban detrás de unos arcaicos anteojos con bordes de acero y rectos cristales.

Aunque dudo que sus ingresos anuales igualaran alguna vez los de un buen empapelador, se las arreglaba para «ir tirando» y era feliz. Es decir, feliz hasta que empezó a observar su patio trasero.

Detrás de la vieja y destartalada casa en la que vivía y se ocupaba de su negocio, se extendía un largo y desolado patio cubierto de zarzas y leonada hierba alta. Varios manzanos muertos, mellados y negros a causa de la podredumbre, realzaban el aspecto depresivo de la escena. Las vallas rotas de madera a ambos lados del patio estaban prácticamente devoradas por la maraña de hierba áspera. Parecían hundirse literalmente en la tierra. En conjunto, el patio ofrecía una imagen anormalmente depresiva, y yo solía extrañarme de que Canavan no limpiara el lugar. Pero el problema no me incumbía; jamás lo mencioné.

Una tarde que visité la tienda, Canavan no se hallaba en la habitación donde exponía los libros, por lo que recorrí un estrecho pasillo hasta llegar a un almacén donde a veces trabajaba él, haciendo y deshaciendo paquetes de libros. Al entrar en el almacén, Canavan se hallaba de pie ante la ventana, contemplando el patio trasero.

Me dispuse a hablar y, por alguna razón, no lo hice. Creo que lo que me detuvo fue la expresión de Canavan. Estaba mirando el patio con una concentración peculiar, como si lo absorbiera por completo algo que veía allí. Diversas y conflictivas emociones se revelaban en sus tensas facciones. Parecía fascinado y asustado, atraído y repelido al mismo tiempo. Cuando por fin reparó en mí, casi dio un brinco. Me miró fijamente un momento, como si yo fuera un desconocido.

Después reapareció su típica y natural sonrisa, y sus ojos azules chispearon tras los rectos cristales. Sacudió la cabeza.

—Ese patio mío es extraño algunas veces. Lo miras mucho tiempo, ¡y crees que se extiende varios kilómetros!

Eso fue lo único que comentó entonces, y yo no tardé en olvidarlo. No sabía que iba a ser sólo el principio del horrible asunto.

Después de eso, siempre que visitaba la granja encontraba a Canavan en el almacén. De vez en cuando estaba trabajando, pero casi siempre se hallaba de pie ante la ventana, mirando su deprimente patio.

A veces permanecía allí varios minutos sin reparar en mi presencia. Lo que veía, fuera lo que fuese, cautivaba toda su atención. En tales ocasiones su rostro mostraba una expresión de espanto mezclada con una ansiedad extraña y placentera. Normalmente yo tenía que toser o arrastrar los pies para que él se apartara de la ventana.

Después, al hablar de libros, Canavan parecía recobrar su antigua personalidad, pero yo empecé a experimentar la desconcertante sensación de que mientras él charlaba sobre incunables sus pensamientos continuaban centrados en aquel patio infernal.

En diversas ocasiones pensé en preguntarle por el patio, pero cuando las palabras estaban en la punta de mi lengua, una sensación de vergüenza me impedía pronunciarlas. ¿Cómo reprender a un hombre por mirar por la ventana el patio trasero de su casa? ¿Qué decir y cómo decirlo?

Guardé silencio. Más tarde lo lamenté amargamente.

El negocio de Canavan, nunca floreciente, empezó a empeorar. Y un detalle peor, el librero parecía decaer físicamente. Se encorvó y demacró más. Aunque sus ojos jamás perdían su agudo centelleo, acabé pensando que el brillo se debía más a la fiebre que al saludable entusiasmo que los animaba.

Una tarde, cuando entré en la tienda, no encontré a Canavan en ninguna parte. Pensando que podía estar en la parte trasera de la casa, enfrascado en algún quehacer doméstico, me incliné sobre la ventana de atrás y miré.

No vi a Canavan, pero al contemplar el patio me vi sumido en una repentina e inexplicable idea de desolación que me inundaba como las olas de un mar helado. Mi impulso inicial fue apartarme de la ventana, pero algo me retuvo allí. Mientras observaba la miserable maraña de zarzas y hierba agostada, experimenté algo que, a falta de mejor término, sólo puedo denominar curiosidad. Quizás una parte fría, analítica y desapasionada de mi cerebro quería descubrir simplemente la causa de mi repentina sensación de depresión grave. O tal vez algún rasgo del lastimoso panorama me atraía por culpa de un impulso inconsciente que yo había reprimido en mis horas de cordura.

En cualquier caso, permanecí junto a la ventana. La hierba, alta, reseca y tostada, se agitaba ligeramente con el viento. Los podridos árboles negros se alzaban inmóviles. Ni un solo pájaro, ni siquiera una mariposa revoloteaba en la desolada extensión. No había nada que ver aparte las briznas de alta y leonada hierba, los muertos árboles y los dispersos grupos de bajas zarzas.

Sin embargo, había algo en aquel fragmento aislado del paisaje que me resultaba intrigante. Creo haber tenido la sensación de que el lugar ofrecía una especie de enigma y de que, si lo contemplaba el tiempo suficiente, el enigma se resolvería por sí solo.

Después de varios minutos de contemplación experimenté la extraña sensación de que la perspectiva estaba alterándose de forma sutil. Ni la hierba ni los árboles cambiaron, y no obstante el patio pareció expandir sus dimensiones. Al principio, me limité a juzgar que el patio era mucho más espacioso de lo que yo creía hasta entonces. Luego, pensé que en realidad ocupaba varias hectáreas. Finalmente, me convencí de que se prolongaba hasta una distancia interminable y que, si yo entraba allí, podría caminar kilómetros y kilómetros antes de alcanzar el final.

Me abrumó el repentino y casi irresistible deseo de salir corriendo por la puerta trasera, zambullirme en aquel mar de hierba oscilante y caminar hasta descubrir por mí mismo a cuánta distancia se extendía el patio. Estaba de hecho apunto de hacerlo…, cuando vi a Canavan.

Surgió bruscamente entre la maraña de hierba alta de la parte más próxima del patio. Durante un minuto como mínimo se comportó como si estuviera totalmente perdido. Observó la parte posterior de su casa como si no la hubiera visto en su vida. Estaba despeinado y claramente excitado. Colgaban zarzas de sus pantalones y su chaqueta, y unas briznas de hierba pendían de los corchetes de sus anticuados zapatos. Sus ojos vagaron frenéticamente por el lugar y creí que estaba a punto de dar media vuelta y lanzarse hacia la maraña de la que acababa de salir.

Golpeé el cristal de la ventana. Canavan se detuvo, casi de espaldas ya, miró por encima del hombro y me vio. Poco a poco reapareció en sus agitadas facciones una expresión de normalidad. Con el paso fatigado y un andar indolente se acercó a la casa. Corrí hacia la puerta y la abrí para que entrara. Canavan fue directamente a la tienda y sedesplomó en un sillón.

Alzó la cabeza cuando yo entré detrás de él en la habitación.

—Frank —dijo casi en un susurro—, ¿sería tan amable de preparar té?

Así lo hice, y él tomó el té casi hirviendo sin pronunciar palabra. Parecía sumamente exhausto. Comprendí que estaba demasiado fatigado para explicarme lo ocurrido.

—Será mejor que no salga de la casa en los próximos días —dije antes de marcharme.

Él asintió débilmente, sin levantar la cabeza, y me dijo adiós.

Cuando volví a la tienda la tarde siguiente, Canavan me pareció descansado y reavivado, si bien taciturno y deprimido. No hizo mención alguna del episodio del día anterior. Durante una semana pensé que el librero acabaría olvidándose del patio.

Pero un día, cuando entré en la tienda, Canavan se hallaba de pie ante la ventana de atrás, y vi que si bien se apartaba de allí, lo hacía con la peor de las disposiciones. Después de ese día, la norma se repitió con regularidad. Comprendí que la misteriosa maraña de leonada hierba del patio le obsesionaba cada vez más.

Puesto que yo temía tanto por su negocio como por su frágil salud, finalmente le reconvine. Comenté que estaba perdiendo clientes, que hacía meses que no publicaba un catálogo de libros. Le dije que las horas que pasaba contemplando los mil embrujados metros cuadrados que él llamaba su patio trasero podía aprovecharlas mejor clasificando sus libros y haciendo pedidos. Le aseguré que una obsesión como la suya acabaría minando forzosamente su salud. Y por último le señalé los aspectos absurdos y ridículos del asunto.

Si la gente se enteraba de que pasaba horas mirando por la ventana una simple jungla en miniatura de hierba y zarzas, cualquiera podía pensar que estaba loco de remate. Terminé preguntándole resueltamente cuál había sido su experiencia aquella tarde en la que le vi salir de entre la hierba con expresión aturdida.

Canavan se quitó sus anticuados anteojos con un suspiro.

—Frank —dijo—, sé que sus intenciones son buenas. Pero hay algo en ese patio…, un secreto…, que debo averiguar. No sé qué es con exactitud… Creo que se trata de algo relacionado con distancia, dimensiones y perspectivas. Pero sea lo que sea, he acabado considerándolo…, bien, como un desafío. Tengo que llegar a la raíz del misterio. Si piensausted que estoy loco, lo siento. Pero no podré descansar hasta que resuelva el enigma de esaporción de tierra.

Volvió a ponerse los anteojos con el ceño fruncido.

—Aquella tarde —prosiguió—, cuando usted miró por la ventana, tuve una extraña y alarmante experiencia ahí afuera. Había estado observando el patio por la ventana, y finalmente me sentí irresistiblemente tentado a salir. Me adentré en la hierba con una sensación de gozo, de aventura, de ansiedad. Al avanzar por el patio, esa sensación de júbilo se transformó con rapidez en una tétrica depresión. Di media vuelta para tratar de salir de allí inmediatamente…, pero no pude. No lo creerá, lo sé, pero me había perdido. Simplemente perdí todo sentido de orientación y no supe por dónde debía ir. ¡Esa hierba esmás alta de lo que parece! Cuando te adentras en ella, no ves nada más allá.

—Sé que esto parece increíble…, pero estuve una hora vagando por allí. El patio era fantásticamente extenso…, casi parecía alterar sus dimensiones conforme yo avanzaba, siempre había una gran extensión de terreno ante mí. Debí caminar en círculo. ¡Juro que recorrí kilómetros!

Meneó la cabeza.

—No es preciso que me crea —continuó—. No espero que lo haga. Pero eso fue lo que ocurrió. Cuando por fin logré salir, fue por pura casualidad. Y la parte más extraña de todo ello es que, una vez fuera, me sentí repentinamente aterrorizado sin la alta hierba rodeándome, ¡y quise retroceder! Retroceder a pesar de la sensación espectral de soledad que despertaba en mí el lugar. Pero tengo que volver. Tengo que resolver ese misterio. Ahí afuera hay algo que desafía las leyes de la naturaleza terrenal tal como la conocemos. Pretendo averiguar qué es. Creo tener un plan y me propongo llevarlo a la práctica.

Sus palabras me impresionaron de un modo muy extraño y cuando recordé con inquietud mi experiencia en la ventana aquella tarde, me resultó difícil despreciar el relato como si fuera pura estupidez. Intenté, sin excesivo ánimo, disuadirlo de que volviera al patio, pero incluso mientras lo hacía sabía que estaba perdiendo el tiempo.

Aquella tarde, salí de la tienda con un presentimiento y sintiendo una angustia que nada pudo aliviar.

Cuando me presenté varios días más tarde, mis peores temores se confirmaron:

Canavan había desaparecido. La puerta principal de la tienda estaba abierta como de costumbre, pero el librero no se hallaba en la casa. Miré en todas las habitaciones. Por fin, con un espanto infinito, abrí la puerta de atrás y dirigí la mirada al patio.

Las alargadas briznas de tostada hierba se rozaban movidas por la suave brisa, emitiendo secos y sibilantes murmullos. Los árboles muertos se alzaban negros e inmóviles. Aunque todavía era verano, no oí el gorjeo de un solo pájaro ni el chirrido de un solo insecto. El mismo patio parecía estar alerta.

Tras notar algo en el pie, bajé la mirada y vi un grueso cordel que salía de la puerta, atravesaba el escaso espacio desbrozado inmediato a la vivienda y se perdía en el muro fluctuante de hierba. Al instante, recordé que Canavan había mencionado un «plan».

Comprendí de inmediato que su plan consistía en adentrarse en el patio dejando una cuerda sólida tras él. Por más giros y vueltas que diera, debió razonar el librero, siempre encontraría la salida recogiendo el cordel.

Parecía un plan factible, y ello me produjo alivio. Seguramente Canavan continuaba en el patio. Decidí esperar su salida. Quizá si podía vagar por el patio mucho tiempo, sin interrupción, el lugar perdería su maléfica fascinación, y Canavan lo olvidaría.

Volví a la tienda y hojeé algunos libros. Al cabo de una hora me intranquilicé de nuevo. Me pregunté cuánto tiempo debía llevar Canavan en el patio. Al considerar la incierta salud del anciano, me sentí responsable en parte.

Finalmente, regresé a la puerta de atrás, comprobé que no había rastro del librero y grité su nombre. Experimenté la sensación inquietante de que mi grito no llegaba más allá del borde de la susurrante pared de hierba. Fue como si algo hubiera apagado, ahogado, anulado el sonido en cuanto las vibraciones llegaron al borde del espectral patio.

Grité una y otra vez, pero no hubo respuesta. Por último, decidí ir en busca de Canavan. Seguiría el cordel, pensé, y sin duda localizaría al librero. Juzgué que la espesa hierba ahogaba mis gritos y que, en cualquier caso, Canavan podría sufrir una ligera sordera.

Cerca de la puerta, dentro de la casa, el cordel estaba atado con seguridad a la pata de una pesada mesa. Sin soltarlo, atravesé la parte sin hierba del patio y me deslicé en la susurrante extensión de hierba.

La marcha fue fácil al principio y avancé con rapidez. Pero conforme me adentraba, la hierba era más gruesa y las briznas estaban más unidas, y me vi forzado a abrirme paso a empellones.

Cuando no llevaba más que unos metros dentro de la maraña, me vi abrumado por la misma sensación insondable de soledad que había experimentado anteriormente.

Ciertamente, había algo sobrenatural en el lugar. Me sentía como si de pronto hubiera entrado en otro mundo…, un mundo de zarzas y leonada hierba cuyos incesantes y tenues murmullos parecían animados de una vida maléfica.

Seguí adentrándome, y el cordel se acabó de repente. Al mirar al suelo, comprobé que se había agarrado en unos espinos y había terminado por romperse con el roce. A pesar de que me agaché y examiné el lugar durante varios minutos, fui incapaz de localizar el otro extremo del cordel. Seguramente, Canavan no sabía que el cordel se había roto y debía de haberlo arrastrado en su avance.

Me incorporé, ahuequé las manos en torno a mi boca y grité. El grito parecía ahogarse prácticamente en mi garganta ante aquella depresiva pared de hierba. Me sentí como si estuviera en el fondo de un pozo, dando gritos.

Con el ceño fruncido a causa de mi creciente nerviosismo, seguí vagando. La hierba era cada vez más gruesa y espesa, y acabé necesitando ambas manos para avanzar entre las enmarañadas plantas.

Empecé a sudar copiosamente. Me dolía la cabeza, y creí que mi vista se nublaba.

Sentía la misma angustia, tensa y casi insoportable, que se experimenta en un bochornoso día estival cuando se acerca una tormenta y la atmósfera está cargada de electricidad estática.

Además, me di cuenta, con un ligero temblor de miedo, de que había dado vueltas y no sabía en qué parte del patio me hallaba. Durante medio minuto de objetividad en el que pensé que realmente me preocupaba perderme en el patio trasero de alguien, estuve a punto de echarme a reír…, a punto. Pero cierto rasgo del lugar impedía la risa. Proseguí mi lento avance con el semblante muy serio.

En ese momento presentí que no estaba solo. Tuve la repentina y enervante convicción de que alguien, o algo, se arrastraba por la hierba detrás de mí. No puedo asegurar que oyera algo, aunque es posible que así fuera, pero de pronto tuve la certeza de que cierta criatura reptaba o se retorcía detrás de mí a poca distancia.

Me pareció que me observaban y que el observador era sumamente maligno.

En un instante de pánico, consideré una precipitada huida. Luego, inexplicablemente, la rabia se apoderó de mí. De pronto me enfureció Canavan, me enfureció el patio, me enfureció estar allí. Mi tensión contenida explotó, una explosión de cólera que barrió el miedo. Juré que debía llegar a la raíz de aquel misterio espectral. El patio no iba a continuar atormentándome y frustrándome.

Di media vuelta bruscamente y me lancé hacia la hierba, hacia el lugar donde creía que se ocultaba mi furtivo perseguidor.

Me detuve súbitamente. Mi cólera salvaje se transformó en un horror indecible. A la tenue pero luminosa luz solar que se filtraba entre los impresionantes tallos, Canavan se hallaba agazapado a cuatro patas igual que una bestia a punto de saltar. No llevaba los anteojos, su ropa estaba hecha pedazos y sus retorcidos labios formaban una mueca de loco, en parte sonrisa, en parte refunfuño.

Permanecí como petrificado, mirándole fijamente. Sus ojos, extrañamente desenfocados, me lanzaron una mirada de odio concentrado sin ningún chispeo que denotara reconocimiento. Su cabello cano era una maraña de hierbas y ramitas; todo su cuerpo, de hecho, sin excluir los andrajosos restos de su vestimenta, estaba cubierto de hierba, como si se hubiera arrastrado o rodado por el suelo igual que un animal salvaje.

Tras el susto inicial que me paralizó la garganta, conseguí hablar por fin.

—¡Canavan! —le grité—. ¡Canavan, por el amor de Dios! ¿No me conoce?

Su respuesta fue un ronco gruñido gutural. Sus labios se abrieron dejando ver unos dientes amarillentos, y su cuerpo agazapado se tensó, dispuesto a saltar.

Un puro terror se apoderó de mí. Salté a un lado y me lancé hacia el infernal muro de hierba un instante antes de que él atacara.

La intensidad de mi terror debió proporcionarme nuevas fuerzas. Me lancé de cabeza entre los tallos retorcidos que tan laboriosamente había apartado antes. Oí crujir la hierba y las zarzas a mi espalda, y comprendí que corría para salvar mi vida.

Avancé como en una pesadilla. Los tallos fustigaron mi cara igual que látigos y los espinos me desgarraron la carne igual que cuchillas de afeitar, pero no sentí nada. Todos mis recursos físicos y mentales se concentraron en un alocado propósito: salir del maléfico campo de hierba y alejarme del ser monstruoso que me pisaba los talones.

Mi respiración acabó por convertirse en estremecidos sollozos. Mis piernas se debilitaron y creí estar viendo a través de remolineantes platillos de luz. Pero seguí corriendo.

La criatura que me perseguía estaba ganando terreno. La oí gruñir, y noté que arremetía contra el suelo a sólo unos centímetros de mis huidizos pies. Y en ningún momento me libré de la enloquecedora convicción de estar corriendo en círculo.

Por fin, cuando creía que iba a derrumbarme en cualquier momento, crucé la última maraña leonada y salí al aire libre. Ante mí se extendía la parte desbrozada del patio de Canavan. Al otro lado estaba la casa.

Jadeante y casi asfixiado, me arrastré hacia la puerta. Por un motivo que tanto entonces como después me pareció inexplicable, tuve la certeza de que el terror que pisaba mis talones no se aventuraría a salir al aire libre. Ni siquiera me volví para asegurarme.

En el interior de la vivienda, caí débilmente sobre un sillón. Mi respiración forzada recuperó poco a poco la normalidad, pero mi mente continuó atrapada en un remolino de puro horror y espantosas conjeturas.

Comprendí que Canavan había enloquecido por completo. Una emoción desagradable lo había transformado en una bestia voraz, en un lunático que ansiaba destruir salvajemente a cualquier ser viviente que se cruzara en su camino. Al recordar los ojos extrañamente enfocados que me habían contemplado con una llamarada de ferocidad animalesca, deduje que la mente de Canavan no estaba simplemente desquiciada: esa mente no existía. La muerte era el único alivio posible.

Pero Canavan continuaba teniendo como mínimo el caparazón de un ser humano, y había sido mi amigo. No podía aplicar la ley por mi propia mano.

Con una aprensión enorme, llamé a la policía y pedí una ambulancia.

Lo que siguió fue más locura, y una sesión de preguntas y exigencias que me dejó en un estado de práctico abatimiento nervioso.

Media docena de fornidos agentes de policía pasaron casi una hora entera patrullando por la fluctuante y leonada hierba sin encontrar rastro alguno de Canavan. Salieron de allí maldiciendo, frotándose los ojos y meneando la cabeza. Estaban sonrojados, furiosos…, y turbados. Anunciaron que no habían visto ni oído nada, aparte de un perro furtivo que siempre se ocultaba y gruñía de vez en cuando.

Cuando mencionaron el perro gruñón, abrí la boca para hablar, pero lo pensé mejor y no dije nada. Me observaban ya con franco recelo, como si pensaran que mi mente estuviera descomponiéndose.

Repetí mi relato al menos veinte veces, y sin embargo los agentes no quedaron satisfechos. Registraron la casa de arriba abajo. Examinaron los archivos de Canavan. Incluso levantaron algunas tablas sueltas de una de las habitaciones y rebuscaron debajo.

Por fin decidieron de mala gana que Canavan padecía una pérdida total de memoria tras haber experimentado alguna emoción fuerte y había salido de la vivienda en estado de amnesia poco después de que yo lo encontrara en el patio. Mi descripción del aspecto y los actos del librero desestimaron aquella explicación por considerarla extravagantemente exagerada. Tras advertirme que probablemente me harían nuevas preguntas y que tal vez registraran mi casa, me permitieron marcharme a regañadientes.

Las búsquedas e investigaciones subsiguientes no revelaron nada nuevo y Canavan quedó registrado en la lista de personas desaparecidas, quizás afectado por amnesia aguda.

Pero yo no quedé satisfecho, y me resultaba imposible descansar.

Seis meses de paciente, penosa y aburrida investigación en los archivos y estanterías de la biblioteca universitaria de la localidad dieron por fin un provecho que no ofrezco como explicación, ni siquiera como pista definitiva, sino tan sólo como una fantástica cuasi-imposibilidad que no pretendo que nadie crea.

Una tarde, después de que mi prolongada investigación de varios meses no diera resultados importantes, el conservador de libros raros de la biblioteca trajo con aire triunfante a mi reservado un minúsculo y casi desmenuzado panfleto impreso en New Haven en 1695. No mencionaba autor alguno y llevaba el austero título de Muerte de Goodie Larkins, bruja.

Varios años antes, revelaba el escrito, los vecinos acusaron a una vieja bruja, Goodie Larkins, de convertir a un niño desaparecido en un perro salvaje. La locura de Salem estaba en su apogeo por entonces, y tras un juicio sumario Goodie Larkins fue condenada a muerte. En lugar de quemarla en la hoguera, la condujeron a un pantano en las profundidades del bosque, y soltaron tras ella siete perros salvajes que llevaban veinticuatro horas sin comer. Al parecer, los acusadores creyeron que aquello sería una pincelada de auténtica justicia poética.

Cuando los hambrientos animales estaban a punto de alcanzarla, los vecinos que se retiraban la oyeron pronunciar a gritos una pavorosa maldición:

«¡Que esta tierra sobre la que caigo conduzca derecha al infierno! ¡Y que quienes se detengan aquí sean como estas bestias que van a desgarrarme hasta morir!»..

El posterior examen de viejos mapas y escrituras de propiedad me recompensó con el descubrimiento de que el pantano donde Goodie Larkins fue hecha pedazos por los perros tras pronunciar su espantosa maldición… ¡ocupaba entonces el mismo solar o terreno que en la actualidad cercaba el infernal patio trasero de Canavan!

No digo nada más. Sólo regresé una vez a aquel lugar diabólico. Fue en un frío y triste día de otoño, y un viento plañidero batía los leonados tallos. No puedo explicar qué me impulsó a volver a aquel paraje impío: quizás el persistente sentido de lealtad hacia el Canavan que yo había conocido. Tal vez acudí allí llevado incluso por un último jirón de esperanza. Pero en cuanto entré en la parte desbrozada detrás de la tapiada casa de Canavan, comprendí que había cometido un error.

Al contemplar la rígida y fluctuante hierba, los árboles pelados y las negras e irregulares zarzas, sentí como si alguien o algo, a su vez, estuviera contemplándome. Noté como si algo extraño y diabólico estuviera observándome y, pese a mi terror, experimenté el perverso y alocado impulso de lanzarme de cabeza en la susurrante extensión de hierba.

De nuevo creí ver que el monstruoso paisaje alteraba sus dimensiones y su perspectiva, hasta que tuve ante mí un tramo de sibilante hierba leonada y árboles podridos que se extendía kilómetros y kilómetros. Algo me incitaba a entrar, a perderme en la hermosa hierba, a rodar por el suelo y arrastrarme entre las raíces, a desgarrar los estúpidos estorbos de las prendas que me cubrían y echar a correr entre voraces aullidos, a correr, a correr…

En lugar de eso, di media vuelta y salí corriendo. Corrí como un loco por las ventosas calles otoñales. Me precipité en mi casa y cerré la puerta con llave.

Nunca he vuelto allí desde entonces. Y nunca volveré.