Más de 20 años después de habérmelo propuesto, por fin pude leer el libro más conocido de Joaquín Fernández de Lizardi. Cuando trabajaba en una librería, hace ya treinta años, me preguntaba por qué les pedían ese libro en las escuelas de paga de la zona cercana a Perisur, en la CDMX (escuelas seguramente católicas). Es gordo y, creo, no de fácil digestión para las juventudes (menos para las de los veintes del siglo xxi). Parece ser que se llevaban la edición de Porrúa o alguna similar y no pocas veces preguntaban si había alguna versión abreviada, a lo cual se les respondía que no, se ponían tristes, pagaban y se iban (tal vez a buscar a alguien que les contara de qué se trataba el tabique que se habían llevado).

Es cierto que hay mucha picaresca en el relato, pero tal vez hay igual o más beatitud, mojigatería, mochez, adoctrinamiento y catolicismo escalofriante que, a los ojos del siglo que corre, a eso sabe esta obra del «Pensador mexicano»: a libro de consejos enfilados a formar buenos y fieles corderos del rebaño.

El libro es mucho más, por supuesto, pero no deja de llamar la atención la fuerte «línea» que tira el narrador desde el inicio hasta el final, cuando se hace más notoria en tiempos en los que se acerca a la tumba. Probablemente en las escuelas católicas de corte fresón, a las que pertenecían los jovencitos que iban a la librería a pedirlo, los padrecitos del aula hacían una selección de pasajes «ejemplares», edificadores y que servían de complemento al catecismo o libro de fe del curso.

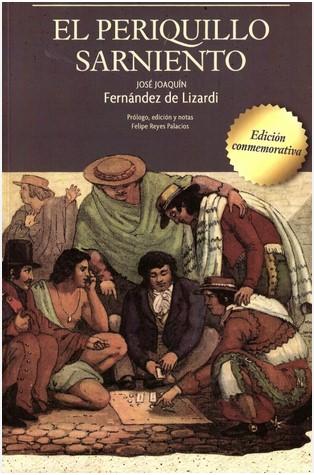

El sobre peso de la edición que leí se puede deber a que es una edición exageradamente anotada a cargo de Felipe Reyes Palacios, editado por la UNAM. Ya tengo la experiencia. Fue buena, hay pasajes que, fuera de la fe, tienen mucho que dar al lector. Casi 300 años después el buen y flojo Pedrito sigue poniendo el dedo mero en el punto donde muchas veces no queremos ver y, como Bartlevy, decimos «paso» o «preferiría no hacerlo».