—Usted es el rey del Congo—dijo una vocecilla infantil, a mi lado.

Miré. El niño era flaco, flaquísimo. Como tantos que sobreviven en las calles lustrando zapatos, vendiendo piedras de mechero, picadura hecha de colillas desmenuzadas o carbón del que cae de las locomotoras, entre las vías. O prostituyéndose. Tan flaco era, que sólo se le veían rodillas y ojos. Rodillas llenas de mataduras y ojos tan azules que casi dolía mirarlos. Ojos enormes y azules que se clavaban en mí con fija devoción.

—¿Cómo lo sabes?—pregunté.

—Por el cartel.

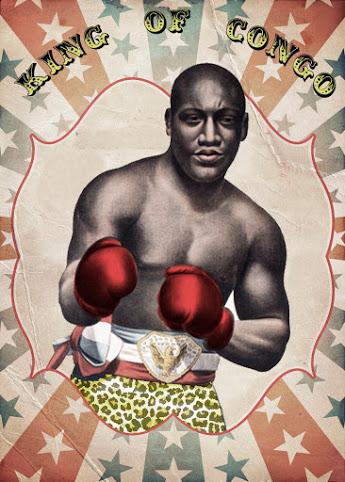

Claro, el cartel. Colores brillantes, casi violentos, tan distintos de la gama de grises y pardos en la que vivíamos inmersos. Y en el centro una figura heroica con mi cara, vestida con un taparrabos estampado con manchas de leopardo que yo nunca me hubiera puesto en el mundo real, ni bajo amenaza de tortura, alzaba los guantes, rojos como dos grandes cerezas, con expresión arrogante. Como si desafiara al mundo. Por fuerza tenía que haber atraído la atención del niño, si es que alguna vez se había dedicado a sus trapicheos, fueran estos cuales fueran, en la acera ante el Blauäugige Katze. Me lo imaginé contemplándolo absorto con sus ojos enormes, antes de que el portero lo echara a puntapiés. A los arrapiezos como él siempre los echan de los sitios a puntapiés.

—Pero no me has visto pelear.

—Sí, señor. Una vez.

—¿El viernes?

—No, el jueves.

—No pareces el tipo de persona que puede pagar la entrada a un cabaré.

—A veces le llevo carbón al jefe de cocinas, por la puerta de atrás. Me dejó ver el espectáculo desde la puerta de la cocina.

No supe si creerle. En la cocina del Blauäugige Katze no solía hacer falta carbón, pero su jefe tenía fama de gustar de los cuerpos tiernos. Tras un instante de duda decidí creerle, sólo porque me incomodaba demasiado no hacerlo.

—¿Dónde conseguiste el carbón?

—En la estación de Spandau.

—Entre las vías.

—Sí, señor.

—Ten cuidado con eso.

—Lo tengo.

Los periódicos, a veces, publicaban que un recolector de carbón había muerto descuartizado por una locomotora. Siempre en pequeños sueltos de relleno en la esquina de alguna página, siempre sin fotografía.

El camarero vino a toda prisa, supongo que para echar al niño a puntapiés. Le dije que lo dejara en paz y le trajera una botella de zarzaparrilla. El camarero me lanzó una mirada rara, tal como había hecho poco antes, cuando vio sentarse a una de sus mesas a un negro enorme que le pedía una cerveza, pero como entonces, se tragó lo que fuera que estuviera pensando, dijo “Jawohl” y se marchó.

El niño se sentó donde le indiqué, al otro lado de la mesa. Pero estaba inquieto. Se sabía fuera de lugar, y miraba en todas direcciones, como un gato desconfiado. Un gato de enormes ojos azules. Un blauäugige katze. La asociación de ideas me arrancó una sonrisa. Hacía tiempo que nada me arrancaba una.

—¿Por qué sonríe?

—Por nada, me he acordado de un chiste ¿tienes hambre?

Respondió con un enérgico cabeceo, que sin desviar de mí su mirada azul y fervorosa. Le hice una señal al camarero. Éste se acercó. Tenía esa cara que se te pone cuando intentas disimular que te están escociendo las almorranas. Le dije que trajera una salchicha y una cesta de pan para el niño, y otra cerveza para mí. El niño me miró como si yo fuera Dios. El camarero, como si fuera una cagada de paloma que le acabase de caer sobre la camisa recién planchada. Pero no dijo nada, sólo asintió y se marchó.

Cuando volvió con el pedido, el niño contempló, boquiabierto, la salchicha. Y boquiabierto es la descripción más literal y exacta. Volvió a mirarme con esos ojos infinitamente azules que expresaban infinita devoción y, tras un instante de duda, se metió un extremo en la boca y empezó a engullirla, a una velocidad inusitada.El camarero lo miró con cierto desagrado, y luego me miró a mí, de reojo. Con cierta displicencia. Supuse que imaginando alguna intención obscena en mi regalo de comida al niño. Lo que, en un principio, me molestó. Pero a continuación pensé que qué mierda me importaba lo que pensara un camarero con escozor de almorranas.

Mientras el niño devoraba la salchicha y el pan, pensé que los niños necesitan héroes. Cualquier héroe, de cualquier clase. Incluso un padre borracho y maltratador puede cumplir el papel, a falta de algo mejor. Los niños son como los perros: no importa cuántas patadas reciban, siempre volverán a restregarse contra las piernas de su amo, agachando la cabeza y meneando el rabo. Buscando la caricia.

Aquel no parecía tener ni un padre borracho y maltratador siquiera. Así que no se le había ocurrido otra cosa que tomar por héroe a un monigote pintado en un cartel. Bueno, podría haber sido peor: podría haber escogido, como tantos otros en su situación, a Ernst Röhm, ese sapo mofletudo. O a su jefe, Adolf Hitler, ese payaso grandilocuente. A quien, a pesar de las presiones, el presidente Von Hindenburg se negaba obstinadamente (bien por el viejo) a nombrar canciller.

Aunque yo los comprendo, a esos niños de la calle que ingresan en la Sturmabteilung.Allí Röhm y Hitler les proporciona un muy elegante uniforme de color pardo, un techo, un plato caliente y, lo más importante de todo, un sentido de pertenencia. Nada anhela más un huérfano de la calle que un sentido de pertenencia. Lo sé bien, porque yo una vez fui un huérfano de la calle. Hace algún tiempo, en el lejano Brooklyn. En el lejano Nueva York, en la lejana América.

Mi sentido de pertenencia lo encontré en un gimnasio de boxeo. Lo regentaba un wob llamado Di Falco. Era viejo, gruñón, malencarado y autoritario, pero para mí fue como un padre, o como un héroe; en todo caso, alguien contra cuyas piernas restregarme, bajando la cabeza y meneando el rabo, a pesar de las patadas. Esperando la caricia que casi nunca llegaba.

Di Falco hizo de mí un boxeador que no era malo, pero tampoco muy bueno. No fue culpa suya, era un buen entrenador, e hizo lo que pudo. Era que yo no daba para más. Cierto que yo era tan alto como Jack Johnson, y tan corpulento como Jack Johnson, y tenía tanta fuerza en la pegada como Jack Johnson, pero nunca le hubiera aguantado nueve asaltos a Jack Johnson. De hecho, cuando se presentó la ocasión, sólo le aguanté dos.

Con todo, cuando era joven ganaba más combates de los que perdía. No muchos más, pero sí los suficientes como para hacer interesantes las apuestas. Y me gustaba el cuadrilátero: era el único lugar en el mundo donde podía zurrar a un blanco sin temor a las consecuencias. Pero nada dura para siempre, y fui haciéndome mayor, más pesado, más lento. Y empecé a perder más combates de los que ganaba. Y el viejo Di Falco murió, de pronto y sin avisar, en mitad de un combate, con el cubo de zinc aún en la mano. El agua, la esponja y su cuerpo desmadejado se derramaron por las escaleras del cuadrilátero. Su corazón se paró de pronto, y eso fue todo. Nunca he llorado tanto como lloré el día que murió aquel viejo wob gruñón y malencarado. Dios, cuánto lloré aquel día.

Di Falco me dejó en herencia todo su dinero, que no era mucho; me gasté la mayor parte en un viaje a Italia, para llevar sus cenizas a un pueblecito remoto y sórdido del que sus padres, con muy buen criterio, habían salido huyendo cuando él aún gateaba. Eso me había contado. Tuve que llevarlas de incógnito, y esparcirlas a escondidas, porque parece que a los católicos no les gusta nada eso de incinerar a los muertos, y los italianos son muy católicos. Pero Di Falco siempre decía que quería regresar a aquel pueblo de mierda para morir. Y yo no podía cumplir su voluntad de otra manera.

Antes de regresar a América fui a Roma, a gastarme el resto de mi herencia, y allí descubrí el circuito de los combates de exhibición. Peleas amañadas en cabarés, entre plumas de marabú y lentejuelas, entre bailarinas, cantantes, payasos y prestidigitadores. No daba mucho dinero, pero sí el suficiente como para vivir con decencia, y sin correr ningún riesgo. Descubrí que un boxeador americano negro atraía la atención del público; Jack Johnson ya llevaba tiempo siendo el primer negro campeón mundial de los pesos pesados, su fama se extendía por el mundo, los italianos le admiraban, y yo me parecía. Así que me quedé. Allí nació el rey del Congo. Poco después, el primer ministro Mussolini se autoproclamó dictador, invadió Etiopía y a los negros se nos empezó a mirar con desconfianza, aunque no fuéramos etíopes.

Entonces me mudé a Berlín, donde había más cabarés que en Roma y ningún dictador, y a los negros no se nos miraba mal. A los judíos sí, un poco. Pero yo no era judío. Y, en realidad, los únicos que miraban mal a los judíos (y, quizá también, un poco, a los negros) eran el tal Hitler y un puñado de cretinos con los que había fundado un partido político minúsculo, cuyos miembros se reunían en una cervecería para planificar conspiraciones, hablar de esoterismo y, supongo, trasegar cerveza. Aunque en poco tiempo consiguieron ser el partido más votado, y su payaso en jefe estaba a punto de ser nombrado canciller. Si es que el viejo Von Hindenburg, Dios le conserve la tozudez muchos años, daba su brazo a torcer.

Y allí estaba yo, tomando una jarra en una cervecería, otra distinta, mientras observaba como un niño flaco como un silbido engullía con ansia una currywurst con pan.

—Sabes que no soy el rey del Congo de verdad.

—Sí lo es. En el Congo tiene un palacio hecho con colmillos de marfil, y dentro del palacio hay un trono hecho de ébano con adornos de oro, donde se sienta a impartir justicia entre sus súbditos. Como mascotas tiene cebras, cocodrilos, chimpancés y jirafas. Es fuerte como diez hombres. Puede matar un león con sus propias manos. Una vez mató a uno, y desde entonces usa su piel como capa.

—Como Hércules.

—Sí, como Hércules.

Eso, más o menos, era lo que decía el maestro de ceremonias al presentar mi número. El niño lo había adornado un poco, pero tampoco mucho.

—Si soy el rey del Congo ¿qué hago aquí, en Berlín, actuando en un cabaré?

—Está luchando por su pueblo. Recolecta dinero para comprar armas para que el Congo se defienda de los invasores.

—¿Los belgas?

—Cualquiera. Usted puede con todos.

Lo decía convencido. Los niños necesitan creer en sus héroes. Menos mal que me vio pelear el martes, cuando gané, y no el viernes, cuando perdí.

Se hacía tarde, y yo debía prepararme para el espectáculo. Pagué al camarero con cara de escozor de almorranas, le di el cambio al niño y me fui.

Mi número era sencillo: los tramoyistas montaban un cuadrilátero en el escenario, yo hacía mi entrada triunfal, con los guantes de boxeo rojos, los músculos aceitados para que brillaran bajo los focos y unos calzones de falsa piel de leopardo que, en otro tiempo, en otra vida, hubiera dicho que nunca me pondría, ni bajo amenaza de tortura. Tras un par de combates amañados en los que yo ganaba siempre por KO, el maestro de ceremonias anunciaba que la dirección premiaría con mil marcos al que lograse tumbarme en la lona. Cosa que nunca sucedía: el tipo que se levantaba de la silla y aceptaba el desafío con actitud arrogante solía ser, o un empleado del cabaré, o algún borracho contratado para la ocasión por unos pocos marcos. Y, por supuesto, también le ganaba por KO. Alguna que otra vez aceptaba el desafío un candidato real, pero como mi número era de los últimos de la velada, cuando toda la clientela llevaba ya varias copas encima, y algunos muchas, también le ganaba sin mucha dificultad. Y sin necesidad de hacerle mucho daño, salvo en el orgullo.

El pasado viernes, sin embargo, perdí por primera vez.Justo en el momento en que el maestro de ceremonias lanzaba el desafío, mientras yo me pavoneaba tras él sobre el escenario y la orquesta tocaba el Maple Leaf Rag de Scott Joplin, la tonada que correspondía a mi número, entraron en el Blauäugige Katze el mismísimo Ernst Röhm, el mismísmo Joseph Goebbels y media docena de miembros de la Sturmabteilung embutidos en sus flamantes uniformes de color pardo. Uno de ellos era un mocetón de no más de dieciocho años, blanco como la leche y rubio como la cerveza, tan alto como yo y más o menos igual de corpulento, pero con más músculo, menos grasa y menos años. Como veinticinco menos. Y eso, sobre la lona, no es un cuarto de siglo, es una eternidad.

Röhm aceptó el desafío en nombre de su pupilo Axel, que así se llamaba el mocetón blanco como la leche y rubio como la cerveza. Bailé un poco alrededor de Axel durante el primer asalto, pero a mitad del segundo me tumbó de un certero jab. El público rugió, y los compañeros de Axel le sacaron del cuadrilátero y lo pasearon en triunfo a hombros, mientras Röhm recogía los mil marcos del premio de manos del maestro de ceremonias y Goebbels subía al escenario cojeando, para desde allí pronunciar una arenga sobre la superioridad física y biológica de la raza aria, la aristocracia del género humano, sobre la raza negroide africana, menos evolucionada por más próxima a muestro ancestro el mono; de todo la cual, damas y caballeros del público, acaban de ver ustedes una demostración.

Goebbels cojeaba porque estaba contrahecho: tenía una pierna más larga que la otra, además de un mentón inexistente y una nariz que le permitía fumar bajo la lluvia sin que se le mojara el cigarrillo. Había que joderse con la aristocracia del género humano. En general, era un alfeñique de aspecto ridículo, como su jefe Hitler. Pero sabía hablar en público, sabía accionar los interruptores melodramáticos adecuados para cautivar a su audiencia. Como su jefe Hitler, también.

La derrota del Rey del Congo a manos del rubio Übermensch de pardo uniforme fue muy comentada en los ambientes noctámbulos de Berlín. El niño, al parecer, no se había enterado. O quizá sí, pero no quiso creerlo. El fervor suele volvernos ciegos a los pies de barro de nuestros héroes.

Aquel día volvía a ser viernes. Y, mientras el maestro de ceremonias recitaba su retahíla, yo me pavoneaba sobre el escenario con mi ridículo calzón de piel de leopardo y la orquesta tocaba Maple Leaf Rag, entraron de nuevo en la sala Röhm con su uniforme pardo, Goebbels con su traje cruzado de mil rayas y su sonrisita de comadreja odiosa, y seis fornidos muchachotes de la Sturmabteilung entre los que, de nuevo, se contaba la torre de músculos rubia y lechosa que atendía por Axel. Se acercaron al escenario, mientras la orquesta sustituía la alegre tonada de Maple Leaf Rag por los marciales compases del himno Horst Wessel Lied. Probablemente Röhm, o más probablemente aún Goebbels, que tenía un gran sentido de lo teatral, habría sobornado a la orquesta.

Como el viernes anterior, Röhm aceptó el reto. El maestro de ceremonias, que se llamaba Walter y era judío, me lanzó una mirada vidriosa, y compuso una mueca en su rostro demasiado maquillado. Yo asentí con una leve inclinación de cabeza. Walter masculló algo que ni siquiera yo, que estaba a su lado, logré entender, y ya en alta voz y con la afectada teatralidad propia del maestro de ceremonias, confirmó el desafío. Röhm, Goebbels y sus jóvenes secuaces de uniforme se sentaron alrededor de una mesa, justo al lado de la esquina azul del cuadrilátero. Axel me lanzaba miradas y sonrisitas, mientras uno de sus colegas le vendaba los puños y le anudaba los guantes. Tenía una sonrisa bonita, llena de dientes muy blancos.

Durante el primer asalto no sucedió nada interesante; Axel trató de colocar un par de golpes, pero yo me limité a bailar un poco a su alrededor, como la otra vez; sin bajar la defensa, dando algún que otro golpe corto cuando se me presentaba la oportunidad. Nada importante, un toque en el hombro, un toque en el bíceps. Picotazos de abeja. A la larga, sin embargo, esos picotazos de abeja se acaban notando: poco a poco, el brazo atacado empieza a acusar el castigo, y se va quedando entumecido. Poco, pero cada vez más. Y pierde velocidad, y pierde fuerza de pegada. Claro que esa estrategia de desgaste sólo funciona cuando eres joven y tienes reservas de energía suficientes como para aguantar un combate largo. Yo ya no era joven, y Axel tenía las enormes reservas de energía que tiene un muchacho de dieciocho años en la cumbre de su plenitud física.

Cuando sonó la campana yo ya jadeaba, un poco, mientras que Axel ni siquiera había roto a sudar.

Sentado en la banqueta, mientras mi asistente me frotaba el torso con una esponja mojada en agua fría, vi al niño. La sala estaba abarrotada, porque medio Berlín había venido a comprobar si el rubio dios ario podía volver a derrotar al Rey del Congo. La cabecita del niño era sólo un bulto diminuto al fondo de la sala, pero sus ojos como faros azules me lanzaban rayos luminosos llenos de fervor y devoción. Y pensé: qué estúpido eres, niño. Qué mal escoges a tus héroes.

Sonó la campana, y empezó el segundo asalto. Ahora, Axel tenía prisa, así que se dejó de bailes y entró a matar. Un jab que se estrelló contra mis guantes, un swing que se estrelló contra la barrera de mis antebrazos, un crochet que buscaba superar mis defensas, y lo hubiera hecho si yo no hubiera doblado el torso hacia atrás. Al reincorporarme, lancé un cross que rozó su oreja. Bueno, en realidad impactó en ella, de refilón. Poca cosa, pero lo acusó. Sacudió la cabeza y me miró con furia. Y del público surgió un rugido.

Entonces abrí un poco mi defensa por la izquierda, y Axel trató de aprovechar la oportunidad y colocar por ahí un jab. Pero yo estaba esperando que hiciera, precisamente, eso, y atrapé su puño entre mi brazo y mi torso, le atraje hacia mí y me trabé con él en un clinch. Y así nos quedamos, pecho contra pecho, piel contra piel, mi barbilla sobre su hombro, la suya sobre el mío, mi boca junto a su oreja, la suya junto a la mía. Unidos en un íntimo abrazo, como dos amantes.

—¿Qué coño estás haciendo, Mike?—Me susurró Axel al oído. Y añadió:

—Esto no era lo pactado.

—Olvídate de lo pactado. Y pelea de verdad.

Le di un empujón, y me separé de él. Vi el desconcierto en sus ojos. Y vi el miedo. Volví a susurrar:

—Defiéndete. Eres joven, eres fuerte. Aún puedes ganar. En buena ley.

Di un par de vueltas a su alrededor, lancé un par de golpes al aire, sin intención de darle, para que tuviera tiempo de recomponerse. Y se recompuso: me lanzó un golpe a la cintura, con todo lo que tenía. Pero se estrelló contra mi codo, mientras yo lanzaba mi puño por encima de su guardia abierta. Aún a través del acolchado del guante, noté crujir su pómulo.

Axel retrocedió dos pasos, trastabillando. Me miró con incredulidad.

—Defiéndete, vamos—le susurré.

El siguiente golpe le alcanzó en la boca, y a pesar del protector dental, su sonrisa nunca volvería a ser ni tan blanca, ni tan bonita. Axel intentó contraatacar, pero golpeaba a lo loco, desconcertado, descoordinado. Sus guantes apenas me rozaban con besos de mariposa.

El siguiente golpe le rompió el tabique nasal. Crujió más fuerte que su pómulo, con un sonido perfectamente audible. La sangre que manó de su nariz le pintó un bigote como el de Hitler. Por entre la niebla del dolor, me miró como lo que era: un muchacho asustado, a punto de llorar. Casi sentí lástima por él. Casi.

—¿Por qué me haces esto?—farfulló, con toda la claridad que le permitían sus labios tumefactos.

—Por Röhm. Por Goebbels. Por Hitler. Por el jefe de cocinas. Por el corazón de Di Falco. Por un camarero con las almorranas escocidas.

—No lo entiendo, Mike.

—Porque soy el Rey del Congo.

El siguiente golpe impactó en su ojo derecho. Le partió la ceja, que empezó a sangrar. Las cejas sangran mucho. Los párpados empezaron a hincharse. Los párpados se hinchan muy deprisa.

Y yo susurré: Soy el Rey del Congo.

El público rugía. No hay sonido más hermoso que el de un público rugiendo por ti. No hay nada que embriague más que el rugido del público. Es mejor que el Martini, mejor que el champán. Mejor que la absenta, mejor que la cocaína.

Axel retrocedía ante mí, se encogía como un perro apaleado, me imploraba piedad con los ojos. Con el único ojo que aún le quedaba abierto. Reculó hasta quedar con la espalda contra las cuerdas, justo al lado de la esquina azul, donde se habían sentado sus colegas de la Sturmabteilung.

Le emparedé entre las cuerdas y mi cuerpo, y procedí a castigarle el abdomen con varios golpes rápidos. Él no fue capaz de rechazarme, no fue capaz de protegerse del castigo. El dolor le hizo doblarse sobre sí mismo. Y yo pude susurrarle a la oreja, una vez más:

Soy el Rey del Congo.

Lancé un uppercut, y puse en él todo lo que tenía. Mi puño impactó contra su mentón, elevándolo en el aire. Su cuerpo basculó por encima de las cuerdas y cayó, inerme, sobre la mesa que ocupaban sus colegas, allí abajo. Röhm y Goebbels me miraron con desconcierto. E, inmediatamente a continuación, con furia. Y en sus ojos se leía una muda pregunta:

¿Por qué?

Porque soy el Rey del Congo, quise responder. Porque en el Congo tengo un palacio hecho con colmillos de marfil, y dentro del palacio un trono hecho de ébano y adornado con oro, donde me siento a impartir justicia entre mis súbditos. Porque soy fuerte como diez hombres, y una vez maté a un león con mis propias manos, y desde entonces uso su piel como capa. Y a partir de ahora usaré la piel de vuestro superhombre ario como sobrepelliz.

Pero no llegué a decir nada de eso, salvo, quizá, con la mirada, porque Walter, con el sudor mezclándose con el maquillaje y chorreándole por el rostro, vino a levantarme el puño, ante un público que rugía y aplaudía. Miré al fondo de la sala, y entre la multitud apenas pude ver al niño, tan flaco, tan diminuto, todo él ojos y rodillas. Aplaudía más fuerte que nadie.

Y sus ojos deslumbraban como dos soles azules.

—Estás loco, Mike—susurró Walter, a mi lado—Te van a matar. Nos van a matar a todos ¿Por qué has tenido que hacerlo?

—Porque soy el Rey del Congo.

—Un idiota es lo que eres. Corre a los vestuarios. Coge tu ropa y huye. Date prisa.

Así lo hice. Aunque sabía que huir era inútil, que un grupo de jóvenes vestidos con los uniformes pardos de la Sturmabteilung me estarían esperando en el callejón, junto a la salida de artistas, armados con los largos bastones de madera que usaban en sus razias contra los comercios de los judíos, contra las manifestaciones de los comunistas, contra cualquiera a quien les apeteciera apalear. Sabía que nada podría hacer para defenderme del ataque de todos aquellos muchachos borrachos de fanatismo, testosterona y juventud. Sabía que sus jefes querían mi sangre, por haber traicionado nuestro acuerdo, por haberlos dejado en ridículo. Lo sabía, pero no me importaba, ya no, porque yo era el Rey del Congo. Y podían romperme todos los huesos y machacarme hasta que de mí sólo quedara una mancha grasienta y roja en el suelo, pero seguiría siendo el Rey del Congo. Así me recordaría el niño, por siempre, para siempre. Los niños necesitan a sus héroes. Y el héroe de aquel, no importaba lo que pasara a partir de entonces, seguiría siendo yo. No Röhm, ese sapo de uniforme. No Goebbels, esa comadreja siniestra. No Hitler, ese payaso grandilocuente. Ellos no, ellos nunca. Lo sería yo. El Rey del Congo.

Mientras los bastonazos caían sobre mi cabeza, sobre mis hombros, sobre mis costillas, oí una radio lejana que emitía un informe de última hora: el presidente Von Hindemburg había accedido finalmente a nombrar canciller a Adolf Hitler.

Mierda, Hitler iba a ser canciller, pensé, mientras me revolvía por el suelo, ovillado sobre mí mismo como un insecto bola, en un intento inútil de proteger mi cabeza y mi estómago de los golpes, chapoteando en mi propia sangre, oyendo crujir mis propios huesos. No iba a salir de ésta, pensé.

Pero el niño nunca lo sabría. Nunca creería que esto pasó. Para él, yo seguiría siendo el Rey del Congo.

Siempre sería el Rey del Congo.