El infierno son los otros.

Jean-Paul Sartre

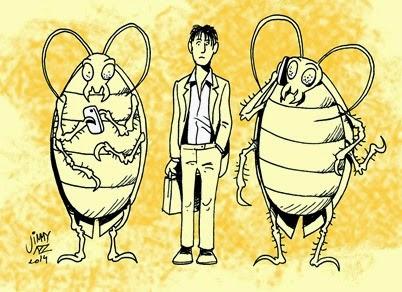

Cuando Gregorio Samsa se despertó por la mañana no le pareció que hubiera pasado nada especial: el persistente zumbido del despertador eléctrico le sacó de su sueño de forma tan irritante como de costumbre, y mientras se duchaba con un agua que tardaba en calentarse tanto como era habitual la voz en la radio desgranó con la habitual desgana la habitual cantinela de noticias punteadas por el familiar dingdong de la cortinilla sonora. Pero al salir a la calle con la somnolencia aún pegada a los párpados y el nudo de la corbata a medio hacer se topó de bruces con lo insólito, bajo la forma de un monstruoso insecto. —¡Eh, mire por dónde va!—gritó el insecto, irguiéndose sobre las más inferiores de sus muchas patitas, revelando así un vientre abombado, parduzco, dividido en duras secciones arquiformes. —Disculpe—acertó a decir Gregorio, demasiado sorprendido como para contestar otra cosa. El insecto le volvió la espalda, que llevaba cubierta por un caparazón quitinoso, y se alejó calle abajo rezongando malhumorado. En ese momento Gregorio se dio cuenta de que en la calle había más insectos similares a aquél entrando y saliendo de los portales, o subiendo o bajando de los automóviles con cierta dificultad, estorbados y algo jorobados por sus grandes caparazones. Gregorio permaneció durante unos instantes plantado en mitad de la calle, paralizado por el desconcierto, hasta que de pronto recordó la hora que era y corrió hacia la estación de metro, porque como siempre había salido de casa con el tiempo justo y aquel insólito encontronazo le había hecho perder unos preciosos minutos. Cada primero de mes, el director examinaba las fichas de asistencia de todo el personal, y cualquier retraso en la hora de entrada que encontrara, por mínimo que fuera, comportaba para el infractor una llamada a su despacho, en donde el director, imbuido de sentenciosa gravedad, le hacía los habituales reproches por robarle así el tiempo a la empresa. En cambio, sobre los minutos de retraso en fichar a la hora de salida –que eran muchos, porque la oficina iba escasa de personal y si los trabajadores no hacían un poco de tiempo extra el trabajo se retrasaba– el director jamás hacía el menor comentario. Si alguien alguna vez, como el mismo Gregorio en cierta ocasión, se lo hacía notar, eludía la cuestión rezongando que ése no era el tema a tratar en aquel momento, y que en todo caso ni se le ocurriera pedir que se le pagara ese tiempo de más como horas extras, porque nadie le había pedido que las hiciera; si había salido más tarde de la cuenta era porque él había querido, o porque, y eso según el director era la causa más probable, no había aprovechado adecuadamente el tiempo del horario establecido, y se había visto obligado a compensarlo de esa manera; pero eso no era culpa de la empresa. El andén de la estación de metro estaba tan abarrotado como cualquier otro día a aquella misma hora, y el tren llegó con cierto retraso. Gregorio tuvo que hacer el viaje apretujado entre caparazones parduscos que despedían un olor vagamente fétido. Afortunadamente, era de una estatura ligeramente superior a la media, lo que le permitía respirar por encima de aquel mar de cabezas rematadas por antenas latiguiformes y extrañas bocas en pico flanqueadas por palpos. Sólo al fondo del vagón le pareció distinguir la melena castaña de una muchacha de apariencia humana. Corrió todo lo que pudo, pero aún así fichó dos minutos tarde. “Bueno, pues a soportar la bronca el mes que viene” pensó resignado, mientras introducía la ficha en el reloj. Para más desgracia, aquel día el director, en contra de su costumbre, había llegado a primera hora, y allí estaba, en su despacho, con la puerta abierta para ver quien entraba y salía, con su enorme caparazón quitinoso prietamente encajado entre el sillón y el escritorio. Alzó la cabeza al pasar Gregorio ante su puerta, le miró inespresivamente con sus grandes ojos facetados y demostró su irritación agitando las antenas y lanzando ostensibles miradas al reloj de pulsera que llevaba en una de sus patitas erizadas de espinas, mientras con otra se rascaba los puntos blancos que le cubrían parte de una de las secciones del abdomen, y que al parecer le causaban una gran comezón. —Parece que hoy se nos han pegado las sábanas, ¿eh, Samsa?—dijo. “¿A usted también?”, pensó responderle Gregorio, por burlarse de ese ridículo plural que tan aficionado era a usar el director, pero prefirió no empeorar las cosas, pues bastante mala era ya su situación. Asi que se limitó a encogerse de hombros, componiendo una expresión que esperaba que pareciera de disculpa. Se sentó en su mesa, intentando comportarse con normalidad, simulando no haberse dado cuenta de que sus compañeros de trabajo se habían transformado en insectos que tecleaban en los teclados de sus ordenadores con las puntas afiladas de dos de sus seis patitas, tan encorvados sobre la pantalla que los élitros córneos del caparazón se entreabrían, revelando las alas translúcidas replegadas bajo ellos. Tan sólo el nuevo becario, que como de costumbre estaba de pie en el rincón de la fotocopiadora, haciendo fotocopia tras fotocopia, conservaba la apariencia humana. Gregorio le lanzó una mirada de inteligencia al pasar por su lado camino del cuarto de baño, pero no le pareció que el becario la hubiera entendido, o si la había entendido no creyó oportuno responderla, pues desvió la mirada y siguió enfrascado en la tarea de hacer fotocopias. “Quizá él me ve como otro de esos monstruosos insectos” pensó Samsa, a solas en el cuarto de baño, “Y si es así, ¿quién es el que se engaña? ¿Él, que me cree un insecto, o yo, que me creo un humano?” El resto de la jornada discurrió según la gris monotonía habitual. Gregorio se enfrascó en la redacción de un memorándum que tenía pendiente y que le ocupó casi todo el tiempo. Recibió un par de llamadas de proveedores preocupados por el retraso en los pagos de sus mercancías, a los que tranquilizó con las excusas habituales, asegurándoles que él se encargaría personalmente del asunto, cosa que no tenía ninguna intención de hacer. A media mañana el director se ausentó. En cuanto su pesado corpachón salió por la puerta reptando sobre sus muchas patas, todos los empleados dejaron de teclear casi al unísono, relajaron la postura mientras se frotaban las antenas con las patas delanteras y comentaban los detalles del popular programa que la televisión había emitido la noche anterior. —Por fin eliminaron a la rubia del culo gordo, ¿Cómo se llama, que nunca me acuerdo?- dijo uno. —Vanesa—le respondió otro. —Se había liado con aquel, comosellame, el de Murcia—intervino alguien. Por la voz, a Gregorio le pareció que era Josefina, la secretaria de dirección, la que estaba liada con Andrés, el jefe de producción, y se comportaban como si nadie lo supiera. Pero no estaba seguro, pues todos aquellos enormes coleópteros pardos le parecían iguales. —Sí, los muy guarros se pusieron a follar escondidos bajo un edredón. Por la cámara oculta en el dormitorio se vio todo. —Estaba cantado que la eliminasen—intervino la chica del archivo, la cual llevaba adherido al abdomen un gran racimo de pequeñas esferas translúcidas, unidas entre sí por una sustancia gelatinosa. Una bolsa de huevos, supuso Gregorio. —Pues a mí me gustaba la rubia—dijo uno de los comerciales—Lo hacía mejor que esa morena tan bocazas que ha quedado de finalista. —¡Pero qué dices!—protestó la chica del archivo, acomodándose el saco de gelatina lleno de huevos, que se le había corrido hacia un lado. —¿Tú que opinas, Samsa?—le preguntó Bioy, el de la mesa contigua a la suya. —Nada. No sé de qué estáis hablando, yo no sigo ese programa—respondió Gregorio. —Ah, ¿No? ¿En serio?—dijo Bioy. Y, abandonando todo interés por Gregorio, se volvió para seguir la conversación con el resto del grupo, que había derivado en un entusiasmado debate sobre las posibilidades de llegar a la gran final de los diferentes concursantes. Gregorio miró en dirección al becario, que seguía haciendo fotocopias, indiferente a todo. “Quizá a él tampoco le gusta ese programa” pensó, y consideró por un instante la posibilidad de hablar luego con él a solas. Entonces regresó el director, y todos se callaron y volvieron a encorvarse sobre sus ordenadores. Gregorio también, y se olvidó del becario. Salió puntual a la hora de finalizar la jornada, y se dirigió a la cafetería de allí al lado, donde había quedado con Leonor, su novia. El día anterior ella le había llamado para citarle allí a aquella misma hora. Algo debía pasar, intuyó Gregorio, pues Leonor se había mostrado muy lacónica y circunspecta al teléfono, y su voz le había sonado muy grave. De hecho, ahora que pensaba en ello, ya hacía unos cuantos días que se mostraba distante con él. En parte por eso Gregorio no se sorprendió al encontrarla, sentada a una de las mesas de la cafetería, convertida, ella también, en uno de aquellos grandes insectos de caparazón córneo. De alguna manera lo esperaba, de alguna manera intuía que Leonor tenía que ser uno de ellos. Se correspondía con su manera de ser. —Tenemos que hablar—dijo Leonor, con el mismo tono serio que por teléfono. —Claro—dijo Gregorio. Observaba fascinado cómo Leonor se comía el trozo de tarta que tenía ante ella: los palpos que flanqueaban su boca lo iban desmenuzando con movimientos nerviosos y constantes. Las migas caían en el plato, donde eran bañadas en un chorrito de baba, al parecer corrosiva, que Leonor les escupía encima. A continuación, sorbía la pasta resultante a través de su lengua tubular. —Voy a dejarte, Gregorio—dijo—. No es por nada que tú hayas dicho, ni por nada que hayas hecho. Eres muy buen chico, y siempre has sido sincero y honesto conmigo. Pero entiéndelo, siento que nuestra relación no tiene ningún futuro, y yo no me veo capaz de seguir adelante con ella. Sería perder el tiempo. —¿Por qué crees que nuestra relación no tiene futuro? —Porque tú y yo somos muy diferentes. —Sí, en eso tienes razón. —No pretendo ofenderte. Eres una persona muy capaz, y hasta brillante, y valoro tus cualidades, pero te lo digo con la mano en el corazón, estoy convencida de que nunca llegarás a nada en esta vida. —¿Por qué? —Porque tienes un serio problema de actitud. Y lo que es peor, no te esfuerzas lo más mínimo por solucionarlo. —Es que no creo que haya nada que solucionar. A mí no me molesta mi actitud. —¿Lo ves? Niegas el problema. Estás atascado en una fase de negación. —Si tú lo dices... –dijo. Pensó decir “si tu psicoanalista lo dice...”, porque Leonor hacía cinco años que iba a un psicoanalista, y hablaba de él con un fervor reverencial que a Gregorio le molestaba, y no había desperdiciado ocasión de burlarse de ella por eso. Pero en aquel momento no quiso ser cruel. Al fin y al cabo, ella estaba siendo sincera con él. De todas maneras no entendería la ironía. Nunca las entendía. —Bueno, yo ya te he dicho lo que pienso—dijo ella—¿Y tú, no tienes nada que decirme? —No, nada—dijo él. —¿Ves? Ese es otro de tus problemas. Todo te lo guardas para ti. Venga, dime lo que piensas de mí. Dime cómo me ves. Gregorio consideró por un instante la posibilidad de decirle que la veía como un insecto monstruoso de olor fétido y apariencia repugnante. Pero probablemente ésa no era la clase de sinceridad que ella esperaba recibir. En ese momento entró el becario de la oficina en la cafetería. Gregorio le vio por encima de la cabeza de Leonor, que mantenía un poco agachada para mejor alcanzar con la lengua las migas de tarta desmenuzada bañadas en baba. El becario no pareció reparar en Gregorio. Cruzó el local y fue a sentarse a la mesa donde una muchacha humana de pelo castaño se tomaba un café. Gregorio pensó que quizá fuese la misma muchacha que había visto en el metro. —Gregorio, ¿me has oído?—la voz de Leonor interrumpió sus pensamientos. —Sí, te he oído. —Y ¿No tienes nada que decir? —No, no tengo nada que decir. —Nunca tienes nada que decir. Nunca te sinceras conmigo ¿Qué estás mirando? —Aquel chico que está sentado en aquella mesa. Es que le conozco, trabaja como becario en mi oficina. —¿Quién? ¿Ese bicho raro? El así mencionado y su compañera abandonaban la mesa en aquel momento. Se acercaron a la barra, pagaron sus consumiciones y salieron a la calle. En ningún momento miraron en dirección a Gregorio. Éste recordó su anterior propósito de hablar con el becario a solas, y pensó si debería salir tras ellos y tratar de hablarles. Pero la duda ante cómo interpretarían tal abordaje le mantuvo clavado en la silla hasta que ya fue demasiado tarde, porque los dos muchachos habían salido del local y se habían perdido en la lejanía. —¿No quieres comer nada?—le preguntó Leonor, desmenuzado los últimos restos de tarta con los palpos. —No, gracias, no tengo apetito—respondió. —No te lo tomes así. Estas cosas pasan. Mira, lo lamento. Pero ya se te pasará. —Sin duda. Poco después, Gregorio y Leonor se despidieron con un mutuo “que tengas mucha suerte”. Ella reptó sobre sus numerosas patitas calle abajo y él caminó hacia la estación de metro más próxima para regresar a su casa. Una vez allí se tumbó en el sofá a leer un rato. Luego se tomó un par de cervezas mientras escuchaba un disco de John Coltrane que había comprado la semana anterior, hasta que fue la hora de cenar. Tras calentar en el microondas un poco de carne en salsa que había sobrado de ayer, comprobó que en la televisión, como casi siempre, no programaban nada que le apeteciera ver y que de hecho nunca se le ocurriría ver a menos que alguien le obligase a hacerlo a punta de pistola. Así que programó en el DVD una vieja película, tan vieja que la fotografía era en blanco y negro y todos los intérpretes tenían forma humana. Cuando la película acabó, se metió en la cama. Antes de que el sueño le venciera pensó que estaría bien despertar a la mañana siguiente convertido en un monstruoso insecto. Pero sabía que eso era imposible.