Quisiera terminar este trabajo con un balance general de los temas que hemos examinado. La finalidad del mismo es ofrecer una aproximación crítica tanto a la postura desarrollada por Leibniz como a la de Caputo y una justificación del porqué de mi preferencia por la posición del segundo. En primer lugar, me interesa volver a plantear mi reserva respecto a la teodicea leibniziana. Como dije en su momento, mi impresión es que se trata de argumentos de orden formal que logran tener cierta coherencia dentro de su sistema. Además, ya cuando la cuestión parece irreconciliable, Leibniz apela a la dimensión misteriosa de los planes de Dios confiando en que Él tiene un plan infinitamente perfecto, de donde se sigue que cuando identificamos contradicciones entre la libertad y el principio de razón suficiente, esto sucede por la limitación del conocimiento humano y no por una contradicción de hecho en las obras del Creador. El centro del argumento leibniziano reposa, pues, en la idea de un universo causal que encuentra su causa final en la figura de un Dios todopoderoso y lleno de bondad. Hasta allí la tesis leibniziana parece más o menos consistente, pero aunque se trata de un ejercicio especulativo valioso, este no es capaz de responder a la cuestión de fondo escondida en la teodicea. Independientemente de los alcances teóricos de la teodicea como “ciencia”, lo que está a la base de la misma es el auténtico anhelo humano de responder a la pregunta del mal y al rol de Dios en la historia. Como bien indicamos hablando de Gutiérrez, la reflexión teológica es acto segundo: primero siempre se encuentra la experiencia de la fe. Si no es ese el caso, hablamos simplemente de un ejercicio teórico sin raíces, desencarnado. Me parece que eso es lo que sucede con Leibniz, al menos lo que se puede desprender de los textos, más allá de cuál fuese su experiencia particular: el modo de responder al problema parece quedarse en el orden del conocimiento solo y desatender la experiencia de la fe. La división entre lo metafísico y lo fenoménico tan cara a sus intereses termina siendo también, al menos desde donde yo veo las cosas, el problema de fondo.

En ese sentido, es que me siento más satisfecho por la argumentación de Caputo, que he vinculado también con la de Gutiérrez y James. Siento que es una postura más completa porque trata de ver como problemática esa escisión, pero sin pretender anularla de modo ingenuo. Los tres autores que menciono no van a negar el trasfondo metafísico de sus reflexiones; sin embargo, y por caminos distintos, todos llegan a un mismo punto: la necesidad fundamental de conectar la experiencia de la fe del creyente con su relación con el Dios en el que este cree. Es esta perspectiva la que no veo desarrollada en Leibniz y esa es la razón de mi reserva. Se puede decir mucho para matizar, es verdad. Se puede argüir, por ejemplo, que las preocupaciones históricas eran muy distintas en su época y que la enorme distancia en el tiempo hace que haya cierto “progreso” en la reflexión teológica. Esto, de hecho, es correcto y no pienso negarlo. Aquí mi única intención es manifestar mi cercanía a la lectura que presenta Caputo y mi reserva crítica ante la de Leibniz. Lo más probable es que el último haya sido un genuino optimista y entusiasta hombre de fe respecto del conocimiento y del rumbo oscuro pero divinamente ordenado de la creación. Sus palabras de sencillez al aceptar su incapacidad para responder a ciertas preguntas así lo sugieren.

Pues bien, esa sencillez de la incapacidad para la respuesta es la que recoge Caputo para hacer un análisis comprehensivo en clave deconstruccionista y para debilitar esa teología que pretendía erigirse sobre la solidez de las demostraciones. Caputo nos inserta en el mundo de la sagrada anarquía y no, como Leibniz, en esa monarquía causalmente regida por el principio de razón suficiente. Para Caputo nuestro mundo es uno de auténtico caos, de sagrado desorden, en el sentido ya explicado. Entonces, para responder en breve, ¿qué sucede con la teodicea y con el problema de la libertad que nos preocupaba? O de modo más personal, ¿cómo ayudoó Caputo a responder a las preguntas que Lepp había inaugurado en mí? La respuesta es que nuestro autor eligió un camino distinto y prefirió dedicarse a la deconstrucción de nuestra noción canónica de Dios. Repensar la noción misma de Dios y replantearnos sus alcances desde el texto bíblico y el logos de la cruz le permitió responder de un modo muy diferente al de Leibniz. Así, renunció a la idea de un Dios soberano para plantear la de uno impotente. Impotente, claro, si entendemos poder como control, fuerza; si lo comprendemos como un poder de invitación la idea cobra un rico sentido. Dios invita, llama, convoca. Y como todo llamado, podemos rechazarlo. El ser humano tiene esa facultad, la de decidir no escucharle. Allí radica el problema del mal y ahí el doloroso riesgo de una creación con libertad.

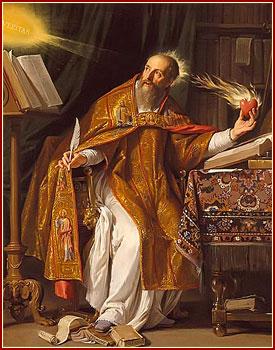

Casi al inicio de este trabajo, indicaba en una nota al pie que San Agustín había sido uno de los primeros y más importantes pensadores de la teodicea cristiana y decía, también, que me interesaba conservarlo como referente contrapuesto a la postura de Leibniz, creo que ahora puede resultar más claro por qué. Agustín es un autor complejo y a veces contradictorio, un pensador muy prolífico y de muchas facetas; sin embargo, creo que hay algo que siempre permaneció en su reflexión teológica: la prioridad de la gracia[1]. Cuando el obispo de Hipona respondía al problema de mal lo hacía de forma modesta, sus ideas no reposaban casi en nada más que en su propia experiencia humana y en su vínculo profundo con Dios y su palabra revelada. El hombre ha nacido marcado por el pecado original y por ello tiene una propensión natural al mal; no obstante, es asistido por la gracia de Dios que lo invita a hacer uso de su libertad en sentido pleno. Ya no como la mera facultad formal de optar, como parece entenderla Leibniz, sino como la entrega voluntaria al plan amoroso de Dios. Como se ve, regresé a Agustín porque, como Caputo, se trata de un filósofo que no se sentía muy cómodo lejos del texto sagrado y así prefería volver siempre sobre él, encontrando allí su fuente de reflexión. Una que parece estar más cerca de la sagrada anarquía que del sistema leibniziano. Hay, sin embargo, otra razón explícita por la cual podemos enlazar a Caputo con el autor de las Confesiones: la pregunta de San Agustín. Acercarnos a ella nos permitirá cerrar este trabajo con algunos apuntes finales sobre los elementos problemáticos de la posición de Caputo.

[1] Como sabemos, el tema de la gracia también le interesa a Leibniz, pero lo entiende de un modo distinto al de Agustín o, en todo caso, no es del todo claro cómo concilia Leibniz el orden causal con el don de la gracia divina ya que, de hecho, la versión canónica al respecto es la agustiniana que se parece bastante más a la de Caputo. Cf., por ejemplo, los último parágrafos de la Monadología, Op. Cit.