Aquella anciana, que no era anciana pero de tan demacradito y tan poca cosa lo parecía, apenas si podía hacer algo más que lamentarse. No hablaba casi, porque eso ya lo hacían por ella las decenas de personas que corrían agitadas a su alrededor. Se moría. Y sabía que se estaba muriendo. Por eso, como todo el que es consciente de la inminencia de su muerte, ya había renunciado a todo, si es que alguna vez había tenido algo a lo que renunciar. Aquella anciana que no era anciana apenas si tenía un nombre, un apellido, una familia: nada más. Ni tan siquiera estaba muriéndose en su cama, porque nunca había tenido una fija, ni en su casa, porque jamás había encontrado lugar alguno al que definir como tal, ni en su país, porque era extranjera en todas partes. Desde luego, si de alguna manera pudiera definirse el ambiente que reinaba alrededor de aquel lecho que pronto lo sería de muerte, sería de alguna manera que lo relacionase con algo muy macabro, muy gris, muy triste. Tan triste, tan gris y tan macabro como el más puro silencio. No ese silencio que agrada a los oídos, no; sino esa otra clase de silencio que pesa como una losa, que quiere pero no puede romperse. El silencio obligado. El silencio por Decreto-Ley. El silencio de después de la guerra.

El silencio de Herminia Beran.

Se apellidaba Beran como la niña de enormes ojos que la miraba aterrada desde una esquina de la habitación. La pequeña no lo llegaba a comprender muy bien aún qué parentesco le unía con aquella anciana que no era tal, pero que lo parecía: le habían dicho que era hermana de su abuelo, pero parecía mucho mayor que él. Le habría preguntado, claro, pero al abuelo no le gustaba hablar, eso todo el mundo lo sabía, y a aquella mujer que estaba ahí, muriéndose, parecía tampoco gustarle demasiado. Así que decidió no hacerlo y le pareció normal. Porque lo era. Por alguna razón, en el mundo en el que había crecido aquella niña eran muchas las personas a las que no les gustaba hablar y decidían quedarse mirando a la nada, pensativas, como en otro mundo. Las había que eran así y las había que no. Aquella niña de seis años no alcanzaba a comprender muy bien por qué, pero era así y punto.

Era 1970. Y, aunque no se parecieran en nada, el silencio que llenaba los ojos oscuros de Herminia Beran era el mismo que el que llenaba los azules de su hermano José.

Aunque no lo pareciera, aunque la enfermedad le desdibujase los rasgos que la identificaban como tal, Herminia era la joven de los hermanos Beran, con todo lo malo que tiene ser la pequeña de trece hermanos. ¿Cómo no iba a salir rebelde si nadie le hacía caso? Hija de checos emigrados a Gijón, ni hablaba el idioma con tanta fluidez como sus padres y hermanos, ni su pelo era tan rubio como la hermosísima melena de su hermana Eugenia,

Y lo llenó de ideología.

No le costaría pocos disgustos con sus muy variopintos hermanos -El anarquista. Los apolíticos. La que se casó con un falangista. La que se ennovió de un socialista.-, pero aquellos años de feliz libertad y, sobre todo, irritante juventud de Herminia fueron el tiempo en el que más llena de vida se sintió. Asambleas, reuniones, los mítines de Angelín, Vidal y Nazario, libros que leer… Herminia Beran quiso ser comunista y lo fue, en un tiempo en el que aún se podía ser lo que se quisiera. ¡Jóvenes obreros y adultos, demostrad vuestro odio al fascismo acudiendo en masa al mítin de la U.J.C.E.! Y allí acudía Herminia con su inseparable amiga de nombre hoy desconocido. ¡Asistid a la Semana Roja! Y allí iban y festejaban, y vendían boletos sorteando un lote de libros de los de verdad, de los que hacían pensar. ¡Gran mítin de los pioneros rojos de Gijón! Y aplaudían las dos a niños a los que no sacaban tantos años que salían a contar sus objetivos por todo el mundo, y sus sueños, y sus planes, y su forma de ver el mundo. Y fue allí, probablemente, en una reunión, en un mítin, en alguna fiesta, en algún debate, en algo que aún no era clandestino pero que acabaría siéndolo, conoció a Juan, y se enamoró, y Herminia se sentía viva, viva, más viva que nadie y más viva que nunca, libre, feliz, protagonista de su propia historia por una vez.

Y, entonces, comenzaron a resonar los ecos de una evacuación de niños masiva a la URSS, haciendo escala en Burdeos.

En los treinta y tres años que mediaron entre la marcha de Herminia y su muerte, y los sucesivos treinta y uno que transcurrieron desde entonces hasta la muerte de su última hermana, nunca se habló demasiado de qué era lo que había pasado con ella. Palabras en voz baja, miradas cómplices. Un par de fotos en la caja de recuerdos de mi bisabuela: una de ellas tomada en París en 1953 de una Herminia orgullosa cubriéndose con un abrigo elegantísimo y las uñas perfectamente lacadas, al lado de un Juan muy pequeñito que, decían las malas lenguas, había posado sobre una caja de vino intentando salvar la diferencia de tamaños. Una torre Eiffel en miniatura en la memoria de mi abuela. El recuerdo de mi madre -aquella niña de los ojos enormes- de una anciana decrépìta que en realidad no era lo primero, aunque sí lo segundo.

Pero qué carajo. Ni a Herminia ni a su hermano, mi bisabuelo, les había gustado en su puta vida el silencio. Una cosa es que lo practicaran como norma y otra que les gustase hacerlo. Porque si les hubiera gustado, si hubiesen disfrutado de él, no habría sido jamás ese silencio incómodo que su mirada desprendía y que sólo se rompía cuando alguno de los dos no podía resistir más y farfullaba entre dientes mecagon las putas monjas cuando las monjas castigaban a aquella niña de los ojos enormes y en una época en la que eso no podía decirse. Si Herminia hubiese querido ese silencio para siempre, jamás habría vuelto a España para morir, ni hubiese arriesgado su vida para visitar a su madre enferma. Si Herminia hubiese querido ese silencio jamás se hubiera atrevido a escaparse de casa sin decir una sola palabra, porque a veces son los silencios los que encierran historias. Herminia no dijo nada no porque no quisiera, sino porque quiso proteger a su familia de represalia alguna que pudiera haber si aquellos que les habían estallado la guerra preguntaban por ella. Por eso cogió un día el hatillo y se fue sin que nadie supiera a dónde iba.

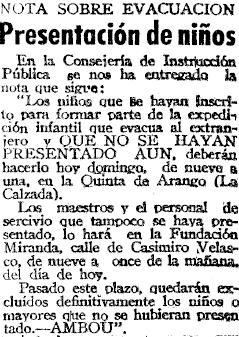

Aquel martes 7 de septiembre de 1937, mi tatarabuelo František dejó escrito en su diario, esta vez en español, la desgraciada noticia: Herminia se había ido de casa sin decirle nada a nadie. Tardaría meses aún en conocer el destino de su hija menor. Efectivamente, Herminia se habría presentado voluntaria como enfermera de evacuación en una expedición que aún no tenía fecha fija y en la que cientos de personas ansiaban participar de forma desesperada. Cumplió los veinte años cuidando a los niños que se encontraban en los lugares de concentración establecidos por la organización y, secretamente, en la madrugada del 23 de septiembre, partió por fin a bordo del Deriguerina, un buque francés que la recogió a ella y a cerca de mil niños en el Musel. Cuando el barco llegó a Saint-Nazaire (dado que no le fue posible arribar a Burdeos como estaba previsto, por toparse con el Cervera a medio camino) y Herminia pisó suelo francés, comenzó el silencio. Muchos de quienes iban en aquel barco, algunos de ellos niños como lo fue Ania, el Ruso, lograron sobrevivir más o menos a la amnesia colectiva en la que su tierra natal se sumió no sólo durante los cuarenta años posteriores a la guerra, sino en la que sigue sumida, en parte, aún hoy.

La historia de Herminia, que falleció decrépita pero no anciana -tenía tan sólo 52 años y fue víctima de un cáncer de hígado-, estuvo a punto de ser llevada por el viento y olvidada para siempre, como su propia tumba, que hoy ya no tiene lápida, si es que alguna vez la tuvo, y sus propios restos. Con un silencio obligado. Con un silencio de ignonimia. Con un silencio que nunca fue deseado y que lucha por transformarse en palabras y recuerdo en todos y cada uno de los testimonios mudos que dejó: en las aparentemente frías notas de prensa, en la ortografía desesperada de un anciano que creyó haber perdido a su hija aquella mañana de 1937. Un silencio que sólo necesita del esfuerzo de nosotros, hijos, nietos y bisnietos de una generación perdida por la guerra, la intolerancia y el odio, para dejar de serlo de una vez por todas.

Para saber más:

- VVAA. Los niños españoles evacuados a la URSS (1989)

- Heras, Beatriz. Los niños de Rusia

- Castillo, Susana (tesis doctoral). El caso de los niños españoles evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española (1997)