Hubo un tiempo que se medía con los latidos de nuestros corazones infantiles o ya no tanto, de adolescentes embarcados en el autobús de ida los domingos por la tarde y de regreso los viernes después de la última clase vespertina. Veranos en los que la luz abría y cerraba las contraventanas y zaguanes. Un tiempo de juegos, tardes en la alberca o en la poza o a la orilla del río, de lavaderos con manos brillantes de madres que frotaban la ropa sobre la taja con jabón hecho de aceite usado y sosa caústica. Un tiempo de meriendas de pan y miel o de onza de chocolate y cuscurro de pan. Un tiempo hecho a la medida de aquella infancia perdida en el olvido que Manuel Gila relata en primera persona con la ternura con la que se teje la memoria infantil, la patria a la que todos regresamos. Tal vez tú , lector, al leer su relato , traigas a la tuya tu propio “ Tiempo Agotado”.

Margarita Marcos

Un tiempo de calles rebosantes de carreras infantiles de niños que jugaban a las bolas o al fútbol con pelotas hechas de trapos viejos o vejigas hinchadas del cerdo de la última matanza, y de niñas que jugaban al corro o saltaban a la comba entonando viejas canciones como la “La Chata Merenguela, como es tan fina tico, tico, tico, se pinta coloretes con vaselina, lairón, lairón, lairón”, o “Al pasar la barca me dijo el barquero que las niñas bonitas no pagan dinero”, o “Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver, tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger “. Calles en las que siempre había algún vecino dando una mano de cal a su fachada y un corro de madres que se contaban sus pequeñas historias mientras lavaban la ropa con jabón que ellas mismas hacían con aceite y sosa caústica en el lavadero de la Fuente de la Seda, remendaban calcetines o sacaban el bajo a los pantalones del niño que había dado el penúltimo estirón.

Un tiempo de calles rebosantes de carreras infantiles de niños que jugaban a las bolas o al fútbol con pelotas hechas de trapos viejos o vejigas hinchadas del cerdo de la última matanza, y de niñas que jugaban al corro o saltaban a la comba entonando viejas canciones como la “La Chata Merenguela, como es tan fina tico, tico, tico, se pinta coloretes con vaselina, lairón, lairón, lairón”, o “Al pasar la barca me dijo el barquero que las niñas bonitas no pagan dinero”, o “Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver, tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger “. Calles en las que siempre había algún vecino dando una mano de cal a su fachada y un corro de madres que se contaban sus pequeñas historias mientras lavaban la ropa con jabón que ellas mismas hacían con aceite y sosa caústica en el lavadero de la Fuente de la Seda, remendaban calcetines o sacaban el bajo a los pantalones del niño que había dado el penúltimo estirón.Tiempo para una cultura de no tirar nada, de aprovechar las cosas hasta el límite, de arreglar la ropa de un hermano para otro, de dar la vuelta a los abrigos y de compartir la vida con los amigos.

Era una vida donde el tiempo pasaba lentamente y las horas las marcaba el reloj de la torre que había frente al estanco. Una vida sencilla con un guión que se repetía de generación en generación, donde las normas y costumbres se labraban a golpe de “Enciclopedia Álvarez “ en la escuela de Micaela con don Manuel Quesada y don Jesús o en los Grupos Escolares con don Francisco Muñoz Mulero; en la mesa a la hora de las comidas y, sobre todo, en las calles y plazas donde íbamos aprendiendo casi todos los secretos para sobrevivir.

Una vida de puertas y ventanas abiertas por donde se escapaban los sonidos de cada casa y los olores de las cocinas para que todo el mundo supiera lo que cocinaba el de enfrente. Donde todos nos conocíamos por nuestro nombre, nuestras historias y nuestras ilusiones, porque hablábamos de ellas en las largas tertulias de las noches de verano cuando el calor insoportable de los dormitorios no nos dejaba más refugio que sentarnos a la puerta de la calle a esperar el sueño.

Una vida tan blanca como las casas encaladas donde se compartía el perejil o la carterilla de azafrán, y en la que cuando un niño hacía la Primera Comunión, toda su calle se ponía de limpio para darle un duro por la estampita del recordatorio con la foto vestido de marinero, y en la que cuando alguien moría, todos iban al velatorio y no se ponía la radio ni las mujeres cantaban mientras lavaban o hacían patatas con carne para llevar a la familia del difunto. Donde la pobreza se llevaba con tanta dignidad que las anécdotas estaban a la orden del día, como la de ese niño que tras devorar la comida aportada por el vecindario con motivo de la muerte de su hermano, pedía a la madre que al día siguiente se muriera otro (“ Mama, ¿ por qué no se muere mañana el Alonso”?).

Y todos los jóvenes de la calle, del pueblo, tarde o temprano, acababan enamorándose de una niña con trenzas, y los novios se citaban al atardecer en las puertas de las casas, y hablaban de pie delante de los ojos siempre vigilantes de las madres, que generosamente daban algún respiro “para vigilar el puchero“ , y que al volver de la mili ya eran todos unos hombres porque habían estado en Melilla y entonces ya podían casarse y enseñar a todo el vecindario el ajuar que la novia había bordado durante tan larga ausencia. Finalmente, un día se casaban y se iban para siempre del pueblo para buscar la comodidad de los pisos de la ciudad. Cuando volvían para pasar la Fiesta de Mayo o en verano, contaban cómo había cambiado su vida, cómo habían progresado en sus pisos de moderna construcción con habitaciones individuales, bidé y hasta bañera . Y nosotros nos quedábamos pensativos porque no queríamos reconocer que los años habían pasado y que aquella forma de vida se había marchitado. Nos costaba creer que ya no podíamos seguir lavándonos los sábados en un barreño ni pasarnos las tardes tumbados por las albercas llenos de churretes.

Y a ti y a mi, amigo o amiga, nos costó mucho digerir que las calles empezaran a quedarse vacías, y reconocer que aquel tiempo tuyo y mío, el de nuestra infancia, se había agotado.

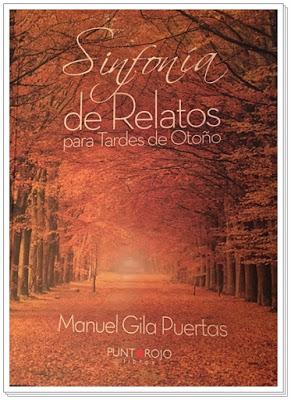

Relatos para tardes de otoño

Manuel Gila Puertas

Editorial Punto Rojo

______________

Manuel Gila Puertas, almeriense de adopción, nace en Albanchez de Magina (Jaén). Abogado de profesión y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General del Estado, es autor de "Cuentos para Álvaro, premiados por el Ayuntamiento de Nijar (Almería). Manuel, es colaborador de "Curiosón", en la sección "Salud y Románico".