Por aquella época vivía yo en Monterrey (México).

Era el primer año del cambio de horario en verano y en invierno. Las televisiones no se cansaban de repetir el proceso, los periódicos igual, y el boca a boca hacía el resto. Era una medida energética se añadía.

Yo andaba con unos negocios de arte : pintaba a modelos desnudas y lo vendía en una especie de mercadillo que hay a las afueras de la ciudad, justo al lado de la plaza de toros.

El pintar modelos desnudas me conllevaba varias satisfacciones : la visual (obvia), la económica cuando enajenaba alguna obra al siempre comprador fiel onanista y la amatoria aprovechando el sabido halo de los artistas. Unas gafas de pasta y una barba mal afeitada eran mi carta de presentación.

Me desplazaba por la ciudad de un lado a otro en busca de motivación para pintar o para sonreír.

En una estación de tren pude presenciar el negocio más curioso jamás visto por mí.

Un tipo de unos cuarenta años, piel oscura, mostacho recortado, raya del pelo a la derecha, trajeado con un traje de color marfil, camisa ocre, zapatos limpios, dentadura perfecta y verbo ágil tenía delante de él un pequeño stand.

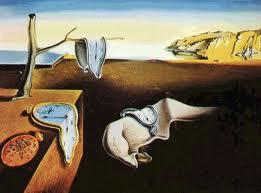

En este se podían observar varias decenas de relojes y un cartel que rezaba "se venden relojes con la nueva hora".

Me quedé perplejo y sonreí. La picaresca llega a agudizar el ingenio. Pensé que muy tonto habría que ser para caer en esa burda estafa. A pesar de todo me hice con un ejemplar del periódico de la zona, y como buen espía me senté en una terraza cercana con un café con la leche templada de compañía.

Estuve cerca de dos horas y vendió más de 10 relojes. Me quedé perplejo.

Eso me hizo reflexionar y llegué a la conclusión de que la gente está más preocupada de contabilizar el paso del tiempo que de vivirlo.