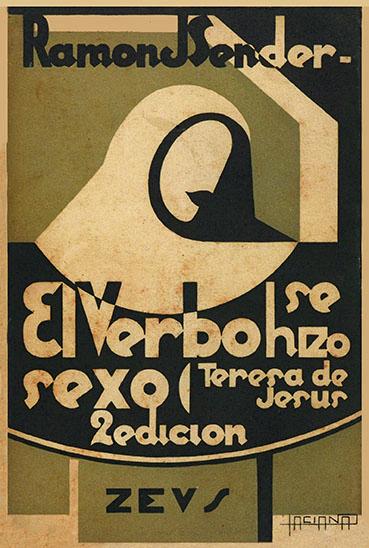

En 1931 Ramón J. Sender publicó en la editorial madrileña Zeus El Verbo se hizo sexo (Teresa de Jesús), novela que, como señaló el autor en el prólogo, no pretendía ser una biografía al uso de la escritora y santa abulense. El libro conoció ese mismo año una segunda edición, en la que el único cambio con respecto a la primera fue la ilustración de la cubierta. La novela no se reeditó en vida de Sender, quien en 1967 volvió a publicar un libro protagonizado por santa Teresa, Tres novelas teresianas, una colección de novelas cortas. El Verbo se hizo sexo se estructura en quince capítulos agrupados en cuatro partes -´Adolescencia´, ´Crisis de pubertad´, ´La pasión´ y ´Reposo y santidad´- y en ella el autor recoge algunos de los episodios más significativos de la vida de Teresa de Jesús, prestando especial atención a su labor como reformadora de la Orden del Carmelo y fundadora de conventos, a sus experiencias místicas y a la vigilancia a la que la sometió el Tribunal del Santo Oficio. Al mismo tiempo, Sender ofrece en esta novela un fresco certero de la España del siglo XVI y da unas pinceladas de la difícil situación en la que se encontraba la Iglesia católica en aquella época debido a la Reforma de Lutero.

La novela ha sido publicada por la Editorial Contraseña. Puedes leer el comienzo del libro en este enlace:

El libro recibió críticas en su día, si bien el autor las consideró superficiales, como apunta en un artículo publicado en respuesta a las mismas y que ahora reproducimos aquí. Sirva también como presentación de la obra, dentro del contexto cultural de su tiempo, tan marcado por las ideologías.

Primero en discordia:

Orden del día: Teresa de Jesús

Ramón J. Sender

Le van saliendo a Santa Teresa, de unos meses acá, los exegetas con la misma prisa, con la misma fruición impaciente con que le salieron a Cervantes a mediados del pasado siglo. (A propósito: ¡qué mal cervantista hubiera sido Cervantes!) Yo no tengo la culpa. Cierto es que pude no haber escrito el libro—«El Verbo se hizo sexo»—, y nada hubiera perdido nadie. Pero eso de escribir libros no depende de uno. Pensamos en una cosa dos veces seguidas. En torno a ella va cuajando una idea. Si la sugestión no pasa de ahí, con descartarse de esa idea entre cuatro amigos, en la tertulia, en el casino, en el Sindicato, está todo resuelto. Pero cuando pasa del pensar y del idear al sentir entra fiable y es flor de la sangre y es fluido sensorial, entonces no hay más remedio que escribir un libro. ¡Qué le vamos a hacer! Lo que ocurra después no importa. Lo necesario, lo indispensable es escribirlo. Luego, sin tachar una línea, sin corregir una prueba, a las máquinas y a la calle. Por un imperativo biológico se da un beso o una bofetada. O se escribe un libro. En esas condiciones, el libro no saldrá tan atildado como algún cronista quisiera; pero, en cambio, tampoco será maneroso, amanerado. Los padres tontos quieren hijos modosos. Los otros quieren simplemente hijos de vitalidad ascendente. Hijos que puedan, a su vez, ser padres.

Ahora bien. La alusión a Freud, tan repetida en las crónicas de estos días, pone de relieve una vez más la malicia de sacristía, contra la cual —sin proponérselo— iba mi libro. Ese cazurro guiño del abad ante el «Cantar de los cantares» y ante la exclamación ardorosa de auténtica divinidad y de eternidad: «¡Señor! ¡Bésame con beso de tu boca!», es lo que veo asomar en las crónicas de estos días. Y no hubiera dicho nada si no fuera porque temo que de nuevo naufrague lo sensual de Teresa de Cepeda en una charca de agua bendita y de ranas verdes. «¡Señor, bésame con beso de tu boca!» Es demasiado hermoso esto para abandonarlo a los equívocos. Yo veo —al margen, lejos y fuera del psicoanálisis— en ese grito la verdadera y única fuente de divinidad, la que llevará a los hombres un día a realizar por fin ese sueño de Dios, esa angustia del hombre dios —no del decadente dios hombre del Gólgota—, señor de ríos, máquinas, mares, estadísticas, vientos. Señor —¡por fin!— de sí mismo. La sencilla fecundidad del espíritu de Teresa de Cepeda es una fecundidad de sexo virgen y poderoso, y es una luz en la obscura mecánica de lo Inaccesible. «El Verbo se hizo sexo» no es una profanación, no es una indecencia. Santa Teresa no podría asustarse de esa frase, ella que adoptaba el lenguaje del «Cantar de los cantares», ella que no se asustó nunca de nada, que creía que las palabras y los hombres y las cosas todas tenían su misión y su origen, ni más obscuro ni más claro que nosotros mismos, y su dignidad y su Jerarquía Inmutable de realidad, de vivencia, de existir, de hacer eco y sombra.

La razón es que existe un liberalismo católico que todavía representa algo en el plano culto de nuestra vida española, lleno supersticiones intelectuales y fisiológicas. No se pueden tocar ni el Verbo ni el sexo. Ni las santas. Yo he cometido tres Imprudencias en un solo título de un solo libro. ¿Pero la imprudencia tiene algún valor hoy, en esta época de transustanciaciones, de trasmutaciones, en este preámbulo republicano de los grandes augurios, de las grandes esperanzas? La imprudencia no existe ya. Seamos imprudentes, vivamos en la imprudencia. Será, en todo caso, cuestión de aplazar un poco más el desarraigo de nuestras inteligencias, de nuestros sentimientos, que ya nada tienen que ver con la tradición de las brillantes mentiras teológicas, sociológicas, artísticas —¡oh el arte, el concepto abominable que de «lo artístico» mantienen aún los manerosos!—. Vivamos en lo nuestro. ¿Será imprudente? ¡Bah! Será «lo nuestro». Todo lo demás no existe ya. No se puede ser esclavo de tantas cosas, señores. Pero menos aun de las palabras. Encerrarse en una jaula de palabras y golpearlas con un macito aquí y allá como a un xilofón. Eso no puede ser sin abjurar de esa entidad natural, real y permanente—inmanente—del hombre que se nos da, y que subsistirá mientras el Sol alumbre y el Verbo se haga sexo. Pero veo que es dar vueltas al tema sin desentrañarlo del todo. Por lo menos sin que me entiendan aquellos para quienes ahora escribo. ¡Nos separan tantas cosas! Yo creo en la divinidad de todos los hombres a través de mí. Ellos creen en Dios a través de todos los libros y a pesar de todos los hombres. Así no habrá nunca manera de estar de acuerdo sobre una cuestión naturalmente sencilla, pero Intelectualmente complejísima. Yo entiendo por Verbo una cosa; por sexo, otra, y por santidad, otra, muy diferentes de lo que vienen dando a entender los señores que van detrás de mi pobre libro con sus jaculatorias barrocas. Como lo que yo entiendo es producto directo de la sensibilidad y es sincero, y como yo nunca he pensado en tragarme a los curas —el anticlericalismo es burgués—, tiene un valor humano. ¿Y literario? Ah, es verdad. Resulta que también hay valores literarios. Pero yo de eso, ante Teresa de Cepeda, no me acordaba.

La Libertad, Madrid, 6/12/1931, nº 3.655