Edición: Las Afueras, 2018 (trad. María José Rodellar)Páginas: 160ISBN: 9788494733789Precio: 15,95 € (e-book: 7,99 €)

Edición: Las Afueras, 2018 (trad. María José Rodellar)Páginas: 160ISBN: 9788494733789Precio: 15,95 € (e-book: 7,99 €)Algunos escritores no pasan a la posteridad por el conjunto de su obra, sino por un personaje, que se convierte en su emblema. De acuerdo, hablar de posteridad tal vez resulte exagerado, pero, como mínimo, se ganan el afecto del público, sobre todo cuando el personaje en cuestión acompaña a generaciones de lectores jóvenes que crecen con él. Eso le ocurrió a Kaye Gibbons (Nash County, Carolina del Norte, 1960) con su debut, Ellen Foster (1987), escrito cuando estudiaba en la universidad (y no en un curso de escritura creativa como los de ahora, así que lo suyo fue, en cierto modo, excepcional). La novela enseguida logró una gran popularidad en Estados Unidos y el año pasado se publicó en castellano por primera vez.¿Y quién es la heroína? Ellen Foster, una niña de familia disfuncional, en ese sur sórdido de Estados Unidos, que narra su periplo con una voz fresca y sin complejos. Desde el principio sabemos que lo peor ha pasado (se refiere a una «nueva mamá», por lo que se encuentra en buenas manos; el apellido, «Foster», alude a la familia de acogida), de modo que la tensión no se halla en el qué sucederá, sino en el descenso a los infiernos que ya ha vivido, a saber: el suicidio de la madre, el padre maltratador y alcohólico, los parientes que no pudieron o no quisieron ocuparse de ella cuando se quedó sola, el desamparo. En medio, una maestra bondadosa y una amiga negra que le hacen mantener la esperanza. Chiquilla indefensa, vida torturada, desenlace feliz; la fórmula para conmover a los lectores sin arriesgar demasiado. Gibbons explora lo que supone ser una niña desarraigada en una sociedad de desigualdades y prejuicios. Si bien el argumento adolece de moralismo, la potencia de su voz «infantil» lo compensa con creces. Hace un uso singular de la gramática para adoptar un registro próximo a la oralidad, a la espontaneidad de la narradora, un parloteo vivaz que en la traducción de María José Rodellar fluye de maravilla. Esta es una de esas historias de «realidad cruel, mirada jovial», o, en otras palabras, la naturaleza risueña de la protagonista atenúa de alguna manera la devastación que sufre. Porque Ellen Foster es fuerte, curiosa e inteligente, y sale adelante, siempre cargada con su microscopio y sus libros. En su voz resuenan ecos de la Jo March de Mujercitas, el Holden Caulfield de El guardián entre el centeno y la Scout Finch de Matar a un ruiseñor: puntos de vista de niños o adolescentes con inquietudes, rebeldes, que no se amoldan a lo que se espera de ellos. Con una gran diferencia, eso sí: Ellen Foster no tiene un padre, una hermana o una familia que la arrope. Está sola.

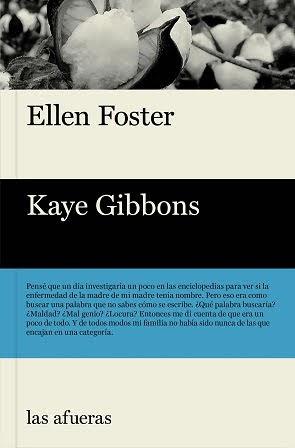

Kaye Gibbons

Por encima de la tragedia personal, el mérito de la obra reside en el desparpajo con que desmonta el mundo de los adultos. En particular, la segregación racial, la diferencia de clase y la marginación. Dadas las circunstancias, la niña se siente más próxima a los otros marginados, los negros, que a la población blanca como ella. Se da una paradoja: Ellen Foster, que se educó en la creencia en la «superioridad» de los blancos, padece una fractura familiar, mientras que su amiga negra tiene unos padres atentos, que sin grandes recursos se desviven por ella. Este libro da una bofetada a la hipocresía de esa comunidad rancia y gazmoña, pone de relieve sus contradicciones, pues aquí los «malos», los egoístas, los despreocupados, son los familiares de la chiquilla. Ella, conforme crece, abre los ojos y toma conciencia de las barreras sociales, se convierte en una defensora de la igualdad y los valores cívicos. Aunque tenga la ingenuidad de todo debut, conocer a Ellen, empaparse de su vigor y su ternura, te reconcilia un poco con el ser humano. Y ya es bastante.