Una de las imágenes más admiradas de Conan en pantalla grande o pequeña es aquella donde contemplamos al antihéroe descansando en su trono en un pictórico plano general que evoca las portadas de Frank Frazetta. Aparece en posición relajada, con una indumentaria regia, la cabellera plateada y una estoica mirada a cámara que comprime la madurez adquirida en todas las alegrías y melancolías que el espectador pueda imaginar.

La pregunta es fácil: ¿encontramos esta imagen en la primera adaptación dirigida por John Milius o en la segunda, realizada por Richard Fleischer, tres años más tarde? Evidentemente, va asociada a la película capital de la saga, pero sorprende detectar que ambas finalizan con este mismo plano, la misma posición corporal y la misma iluminación rojiza. Una imagen que, dicho sea de paso, parte de dos obras previas de vital importancia.

En 1979, antes del estreno de Milius, el escritor Roy Thomas y el dibujante John Buscema estrenaron la colección King Conan para Marvel Comics con una portada idéntica al mentado plano. El otro caso es todavía más legendario. Y es que la primera aparición del cimerio de toda la historia se configura, justamente, como el imponente retrato de un rey sentado en el trono de Aquilonia. Un dato que, cronológicamente hablando, resitúa las pelis de Milius y Fleischer como precuelas ideológicas de su legado literario.

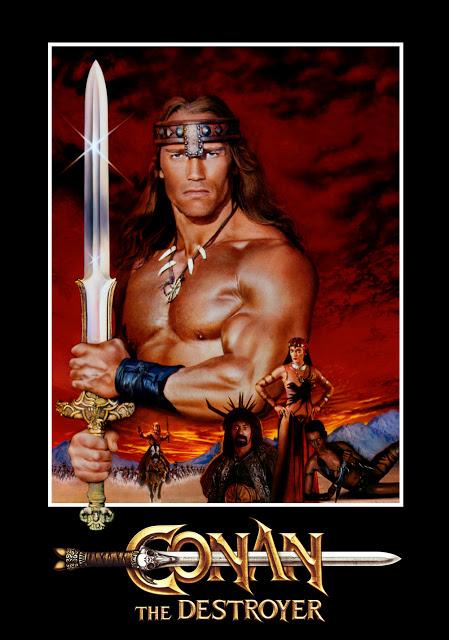

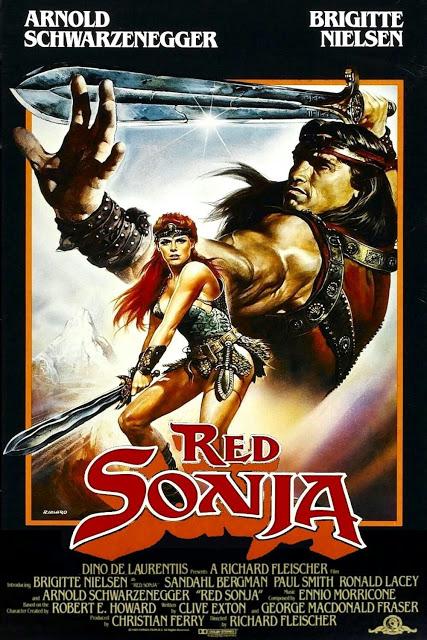

No nos engañemos. La intención de esta imagen en ambas películas –acompañada de la voz de Mako Iwamatsu, el mago narrador– es puramente lucrativa: una estrategia de márketing que inocula en el público el deseo de más entregas. Y así fue. Richard Fleischer relevó a Milius con dos títulos de muy cuestionable calidad: Conan el Destructor (Conan the Destroyer, 1984) y El Guerrero Rojo (Red Sonja, 1985). No obstante, hay algo verdaderamente extraño en ellas. Su capacidad para provocar, de carambola, una sensación de desorden parecida a la falta de estructura temporal que caracterizaba las novelettes de Howard. Lo que en la primera mitad del XX funcionaba como literatura desenfadada y libertad creativa, aquí significa problemas de derechos y licencias –en la tercera entrega ni siquiera escuchamos el nombre de Conan, sino el remedo de Kalidor– entre Laurentiis y Schwarzie.

Por desgracia para quienes habían seguido de cerca la trayectoria de Fleischer como gran exponente de un clasicismo exquisito que impregnaba por igual el noir, las aventuras y el sci-fi; sus resultados fueron inferiores a los de Milius. Tras la monumentalidad que éste insufló en Conan el Bárbaro a través de grandes planos generales de textura pictórica –¡la imagen final es puro John Martin!–, vigorosas secuencias de acción y esforzados efectos especiales; Fleischer sólo consiguió imprimir buena factura técnica a un díptico que no consigue la solidez ni el magnetismo que se espera de un old school master de su talla.

Conan el Destructor es la historia de un burdo engaño y de la aburridísima aceptación de una pérdida. Nuestro querido Arnold sigue igual de bronceado, pero carga con el peso de la muerte y se antoja un hombre perdido. Sin objetivos. El recuerdo amargo de Valeria sigue latente, pero el abismo entre este Conan y el de Milius es tan extenso que parece que lo hayan lobotomizado.

La Reina Taramis (Sarah Douglas) le encomienda una misión larvada. Para resucitar a su amada, debe traer un cuerno sagrado y rescatar a una princesa del –mal adaptado de la obra howardiana– hechicero Thoth Amon (Pat Roach). Pero todo forma parte de una conspiración. Acompañará al guerrero durante el viaje una patulea de secundarios sin entidad dramática, entre los cuáles destaca a duras penas una histriónica Grace Jones y un bufonesco Mako Iwamatsu.

Peleas de rigor, castillos glaciales, cámaras de cristal, catacumbas de piedra y un clímax donde Schwarzie acaba castrando a la versión anfibia de un dios aniquilador de reminiscencias lovecraftianas. De nuevo, la película va sobrada en cuanto a diseño de producción y Poledouris repite. Pero peca en lo más necesario: una puesta en escena que empieza con el manierismo de jinetes ralentizados para acabar navegando sin rumbo ni personalidad, por no hablar de un guión donde la sucesión de las cosas es tan arbitraria que se acaba cargando la película.

Adaptación edulcorada de historietas setenteras tan notorias como La canción de Red Sonja de Roy Thomas y Barry Windsor Smith –en la que Conan y Sonja son compañeros de aventuras–, El Guerrero Rojo topa con una problemática narrativa y formal parecida a la anterior, pero Fleischer parece haber entendido a medias que, cuanto más trash sea la espada y brujería, mejor. La película repite el mismo esquema de vendetta del film de Milius, pero esta vez contó con Sandahl Bergman de villana, sustituyó a Poledouris por Morricone y la épica del actor austríaco por la de Brigitte Nielsen. Su presencia es imponente, pero sus grotescos acompañantes son de traca. Un rey niño y su obeso siervo –el entonces campeón de karate Ernie Reyes Jr. y el boxeador Paul L. Smith– aportan el contrapunto irónico a un clímax sádico y circense donde el inesperado plano general de una sala empañada por una cortina de esqueletos cascabeleando en primer plano nos ofrece la versión más esquinada de aquel manido recurso de envolventes ramas de árbol que aparecía en La Espada Mágica de Bert I. Gordon. Sí, volvemos otra vez a lo mismo. Y de forma un tanto casual… Pero el cachondeo que el director de Los Vikingos (The Vikings, 1958) recoge con esta imagen tan absurda es irreprochable.

La segunda particularidad de El Guerrero Rojo tiene forma de anécdota. Conan es engañado por segunda vez consecutiva. En la película anterior ocurría en la ficción, pero esta vez sucedió de verdad. Dino de Laurentiis lo convenció para hacer un cameo, pero acabó teniendo mayor protagonismo del que esperaba, por lo que el naufragio en taquilla que sufrió la película –donde un Fleischer en horas bajas volvió a aportar algo de oficio rociando el conjunto con sabrosas gotas de excéntrico elixir– acabó salpicando a todos y todas.

El remake de Nispel: sangre, acero y cabezas cortadas

En una antológica secuencia de Conan el Bárbaro, la cara de James Earl Jones se estiraba como si fuera chicle para convertirse en serpiente, a la manera de David Naughton en Un Hombre Lobo Americano en Londres (An American Werewolf in London, 1981). Cercano a su altar, una enorme vasija contenía una verdosa sopa de miembros humanos mutilados: el aperitivo idóneo para acompañar una orgía que se está celebrando en una sala de arquitectura faraónica.

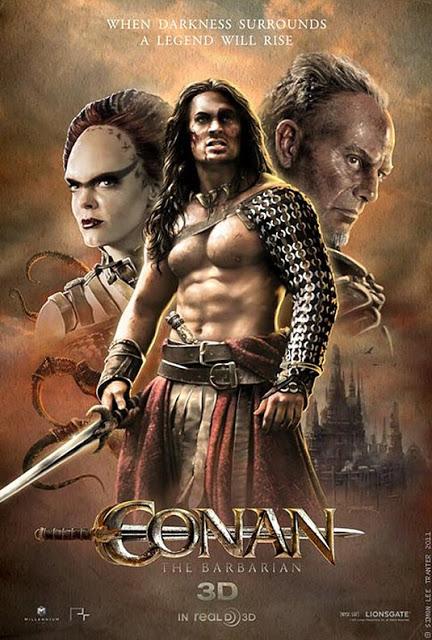

30 años después de aquel festín caníbal, la franquicia pone el marcador a cero con Conan el bárbaro (Conan the Barbarian, 2011), quinto remake de Marcus Nispel hasta la fecha protagonizado por un solvente Jason Momoa que comparte cartel con el carisma de Ron Pearlman, un malvado Stephen Lang que esconde más humanismo que vileza y una perversa Rose McGowan de tintes mitológicos en lo que, sin duda, fue una cinta harto disfrutable que se consume con la misma voracidad de aventuras gore y la misma fluidez de lectura que el mejor relato de Howard y el más sangriento cómic de la Marvel.

En esta ocasión, la líquida textura digital coge el relevo al stop-motion y lo acaba inundando todo en una película que, aunque esté minada por una expeditiva puesta en escena, recupera intacto el espíritu dionisíaco que siempre ha impregnado a Conan. Mejor aún, la película, por frenética y excesiva, parece drogada con la misma sopa que consumían los discípulos de Thulsa Doom. Como lo oyen.

Las claves de su diversión residen en la honestidad de los responsables –Nispel acompañado de los camaleones de la narración Thomas Dean Donnelly y Joshua Oppenheimer– a la hora de contar la misma vendetta de la película de Milius sin perder un minuto en parafernalias ni dimensiones míticas. Ni secuestros ni entrenamientos circulares. Y sin suavizar un pelo la violencia que, guste o no, ha acompañado a Conan desde su nacimiento. Una violencia que deberá controlar para comprender el enigma del acero, que en esta película se repite a modo de enseñanza y trayectoria vital.

“Su primera comida” –afirma el camarada del prota, encarnado por Bob Sapp– “fue la sangre materna”. Y es que, en los primeros minutos, una afilada espada penetra en la barriga de su madre y se ven obligados a sacar al bebé en plena batalla. Un fragmento que Nispel rescata del mismo Howard, pero que permite al fan memorioso establecer puentes entre toda clase de propuestas y formatos. ¿Acaso el origen de los cómics de Lobo (Keith Giffen & Roger Slifer) no retrataban al pequeño extraterrestre alimentándose precisamente de la carne de su madre muerta tras el parto? ¿Acaso la pregunta que formula Bob Sapp no sirve de puente hacia esas fabulosas viñetas?

A esto añadimos un clímax que es puro pastiche formal –del xenomorfo de Ridley Scott y Giger a las garras del Freddy de Wes Craven– y que confirman a Nispel como absoluto macarra que no se corta a la hora de saquear toda clase de referencias contemporáneas como si de un bárbaro cinéfilo se tratara. Suyo es el tratamiento de una violencia generosa y frecuente que, a través de secuencias brutales –donde no falta una buena colección de bichos y no-muertos en la mejor tradición del personaje y en el rescate imposible de aquel Oliver Stone lisérgico que nunca llegamos a descubrir–, conforma el más gozoso tour de force del cimerio. Por momentos, incluso, el hecho de haber perdido a sus madres injustamente resitúa a Conan y a su archienemigo Khalar Zym (Stephen Lang) como hijos de una misma ira que funciona despiadadamente a golpe de espada.

Definitivamente, Nispel entra en la saga como grata sorpresa. Un ruidoso trabajo desaforadamente lúdico, edificado sobre las ruinas de una épica que, precisamente a través de la película de Milius, diagnosticaba el desgaste y la exageración de un cine que, en varias ocasiones, se ha tomado demasiado en serio a sí mismo.

Pero seamos honestos nosotros también. Por mucha problemática que encontremos en la saga de Conan, por su capacidad –mayor o menor– de calibrar los tópicos, por muchos defectos de guión que encontremos y por sonrojantes que resulten algunas interpretaciones; a pesar de todo esto, existe en estas películas una extraña alquimia capaz de plantarnos delante del televisor a consumirlas una y otra vez como lo que son: divertimentos de nostalgia que el fan se llevará a la tumba. Y puede estar tranquilo, que ningún bárbaro o hechicero la profanará para arrebatárselos…

¡¡¡Larga vida al cimerio!!!