—¿Whisky?—preguntó el señor Dimitrescu.

—No, agua—respondió Veracruz.

—¿Agua?

—Sí, agua. Una jarra y un vaso. Porque tienes agua

¿no?

—Sí, claro.

Dimitrescu puso un vaso y una jarra de cristal,

llena de agua, delante de Veracruz. Éste tocó la jarra con dos dedos

extendidos, como si quisiera comprobar su temperatura, hizo un movimiento que

yo no pude ver donde yo atisbaba la escena, tras la puerta del saloon, y

murmuró algo que no pude oír. Después se sirvió un vaso de agua, y bebió en

silencio. Albino Jim, Betty la Roja y Orlock habían dejado de jugar a las

cartas y le observaban, también en silencio. No intentarían atacarle aún,

porque el sol aún no se había ocultado.

—Tienes un saloon muy peculiar, posadero—dijo

entonces Veracruz— Hay algo raro en él…

—¿Whisky?—preguntó el señor Dimitrescu.

—No, agua—respondió Veracruz.

—¿Agua?

—Sí, agua. Una jarra y un vaso. Porque tienes agua

¿no?

—Sí, claro.

Dimitrescu puso un vaso y una jarra de cristal,

llena de agua, delante de Veracruz. Éste tocó la jarra con dos dedos

extendidos, como si quisiera comprobar su temperatura, hizo un movimiento que

yo no pude ver donde yo atisbaba la escena, tras la puerta del saloon, y

murmuró algo que no pude oír. Después se sirvió un vaso de agua, y bebió en

silencio. Albino Jim, Betty la Roja y Orlock habían dejado de jugar a las

cartas y le observaban, también en silencio. No intentarían atacarle aún,

porque el sol aún no se había ocultado.

—Tienes un saloon muy peculiar, posadero—dijo

entonces Veracruz— Hay algo raro en él…—Es el olor, forastero—dijo Betty la Roja, a sus espaldas—Apesta a ajo. Es repugnante. —Por eso tenemos que sentarnos aquí, en la mesa más alejada de la barra. Para que no nos llegue el olor—añadió Albino Jim. Veracruz respondió, pero no se volvió. —No, no es eso. Es que detrás de la barra no hay espejo. En todos los saloons hay uno, Dios sabrá por qué. Quizá para que el local parezca más grande y menos tugurio. Pero aquí no hay. —Había uno, hace tiempo. Pero lo rompimos—dijo Albino Jim. —Sí, no nos gustan los espejos—Añadió Betty la Roja. Sólo entonces Veracruz se giró, con la jarra en una mano y el vaso en la otra, para encarar a sus interlocutores. —¿No usa usted espejo, señorita? ¿Nunca? —No, nunca. —¿En serio? —Serio como un juez con dolor de almorranas, forastero. —Entonces ¿Cómo se las arregla para pintarse los labios de ese color rojo tan intenso? —Fácil. Busco un forastero con aires de listillo, le muerdo en la yugular y mantengo la presa hasta que la sangre me empapa los labios. Albino Jim sonrió, y Orlock rio a carcajadas. Su risa sonaba como si, en la escuela, la maestra se hubiera vuelto loca y estuviera rascando la pizarra con las uñas, hasta que le sangraran los dedos. Veracruz permaneció impasible. —¿Qué ha venido a hacer aquí, en Transilvania, forastero?—dijo entonces Albino Jim. —He venido a buscar a alguien. —¿A quién? —A ti, Albino Jim. —¿Nos conocemos? —No nos hemos visto nunca. Pero ¿cuántos hombres con la piel blanca como la pus y los ojos rojos como dos forúnculos infectados puede haber en esta región? —Así que sabe quién soy. Pero yo aún no sé quién es usted. —Mi nombre es Valdemar Veracruz. —¿Valdemar Veracruz, de Arizona? ¿El cazarrecompensas? ¿Ese Valdemar Veracruz? —Nunca oí de ningún otro que usara ese nombre. —Oí decir que habías muerto. —Yo oí decir que tú habías muerto. —Y es cierto. Morí. Pero nada es para siempre. —Menos la muerte y los impuestos. O eso dicen. —¿Por qué me buscas, Valdemar Veracruz? —¿Podrías decirme cuánto queda para el anochecer? —Anochece a las siete. —¿Y qué hora es ahora? Albino Jim sacó su reloj del bolsillo y le abrió la tapa. Campanilleó una melodía, porque era uno de esos relojes con carillón. —Las siete menos cuarto. Así que va a anochecer en seguida. Cerró la tapa del reloj, pero, para su asombro, y el de todos, la melodía siguió sonando. Veracruz había abierto su propio reloj, y lo sostenía en alto. Lo guardó, y la música cesó de pronto. —Hace ya unos cuantos años, le compré dos relojes exactamente iguales a un relojero de El Paso—dijo entonces Veracruz— Le encargué que los acondicionara para que en ambos sonara la misma melodía, y en la tapa hubiera la misma foto. Uno me lo quedé yo y el otro, se lo regalé a mi esposa. —Este reloj era de una palurda que tenía una granja de cerdos al sur del Estado—dijo Albino Jim. —Mi esposa. —Y tenía una niña que parecía uno de sus cerdos. —Mi hija. —¿Te salió una hija con cara de cerdo, forastero?—dijo Betty la Roja— Tsk, tsk. Pobrecillo. — Su retrato está en el interior de la tapa. Albino Jim volvió a abrir su reloj y se lo enseñó a Betty. —Qué malo eres, Jim—dijo ésta—pero si es una niña muy mona. No se parece en nada a un cerdo. —Chillaba como un cerdo cuando la degollé. —Por eso te buscaba. Y por eso voy a matarte. —Me temo que no vas a poder. —¿Tú crees? —No es cuestión de creencias, es un hecho. Voy a ser yo quien te mate a ti. Y eso es otro hecho. Pero no te entristezcas, así te reunirás con tu mujer la palurda y tu hija la cerdita. Mientras Albino Jim hablaba, Orlock se había levantado y se había acercado a la barra, muy despacio. Se apoyó en ella, a un metro escaso de Veracruz. Este parecía no prestarle atención. Seguía con la jarra en la mano. —Fíjate. Está anocheciendo—dijo entonces Albino Jim, señalando al pedazo de cielo que se veía a través de la puerta. —Mátalo de una vez, Jim. Tengo hambre—dijo Betty la Roja. —Que lo mate Orlock. —No, él no va a poder—dijo Veracruz. —¿Por qué no? De pronto y por sorpresa, Veracruz lanzó el agua de la jarra a la cara de Orlock.Y entonces pasó algo asombroso: Orlock empezó a chillar. Y si su risa era horrísona, sus chillidos de dolor podían poner el vello de punta en el espinazo del diablo. Allí donde el agua le había salpicado, la carne se le estaba derritiendo como cera caliente, y humeaba y siseaba como un filete recién cortado sobre una parrilla. Sin dejar de chillar, cayó al suelo enroscado sobre sí mismo, convertido en un guiñapo goteante y humeante. —¿Qué has hecho? —gritó Albino Jim, al tiempo que se levantaba de un salto, derribando la silla. Veracruz desenfundó uno de sus revólveres, el de color más opaco, y le apuntó con él. —Eso no te va a servir de nada—dijo Albino Jim. Con la mano libre, Veracruz se arrancó el pañuelo del cuello, revelando de esta manera que llevaba un alzacuello blanco. —¿Te has convertido en predicador? —No, soy católico. Me he ordenado sacerdote. —¿Qué le has hecho a mi amigo, sacerdote? —Ha bendecido el agua, imbécil—Intervino Betty la Roja—Es un buen truco, padre—Desenrolló el látigo— Pero se ha quedado sin agua bendita. —Me queda el revólver. —Como ya ha dicho Jim, eso no le va a servir de nada. —Yo no estaría tan seguro. —Compruébelo. Adelante, Padre. Dispare. Veracruz disparó. La bala abrió un agujero sangriento en el ojo izquierdo de Betty. Esta sonreía, y Albino Jim también. Pero, de pronto, Betty empezó a chillar y a retorcerse. —¡AAAH! ¡QUEMA! ¡ESTA BALA QUEMAAA! ¡QUÍTAMELA DE DENTRO! ¡QUEMAAA! —¿Cómo es posible? —dijo Albino Jim. Veracruz disparó sobre él, pero había perdido la ventaja de la sorpresa y Jim esquivó la bala, por poco. Al parecer le rozó el hombro, porque se lo agarró con la mano. —¡Aah! ¡Sí que quema! El guiñapo en el suelo que había sido Orlock, y que aún chillaba de dolor, aunque cada vez con menos fuerza, agarró la bota de Veracruz. Este le descerrajó un tiro en la cabeza, que le dejó definitivamente inmóvil. Albino Jim aprovechó la momentánea distracción para saltar como un puma sobre su atacante. Los ojos, de ordinario rojos, habían mutado a negro. Los dientes habían crecido en la boca abierta. Las uñas también, en las manos engarfiadas extendidas hacia Veracruz. Éste desenfundó el otro revólver, y le disparó dos veces. Al recibir los impactos, Albino Bill detuvo su salto y cayó al suelo, chillando más alto y peor que Betty y Orlock juntos. La carne le humeaba por los agujeros, y se le empezó a derretir de encima de los huesos. —Estas balas queman más que las otras—dijo Veracruz. Apoyó el cañón del segundo revólver (ahora podía verlo bien: estaba hecho de plata bruñida, y tenía toda la superficie repujada, al estilo mexicano) sobre la frente de Albino Jim y disparó. Jim se retorció y murió. Esta vez, de verdad. Mientras tanto, Betty se había metido dos dedos, de largas uñas, en la cuenca ocular que la bala le había perforado. Hurgó un poco, la encontró, la extrajo, la tiró al suelo y saltó por la ventana. Yo, que como recordarán estaba fuera mirando al interior a través de la puerta, vi que aterrizó al otro lado convertida en un coyote de pelambre rojiza. Y como tal salió corriendo, perdiéndose en la oscuridad. Oí al señor Dimitrescu lamentándose, en el interior del saloon. —¿Qué ha hecho, forastero? ¡Ha condenado al pueblo entero! ¡El Comodoro nos matará a todos! ¡Y a usted también!

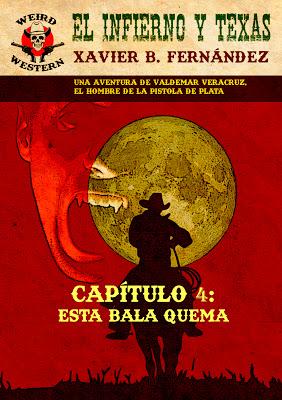

Próximo capítulo: