La segunda mitad del siglo XX fue la época dorada de todo lo nuclear. Desde las armas nucleares a la medicina, pasando por la generación de energía y la propulsión de buques y submarinos, las bondades del átomo presagiaban que numerosos aspectos del mundo conocido hasta entonces iban a cambiar, y no necesariamente para bien. Las cabezas nucleares empezaron a amontonarse en los silos de unas potencias concretas y las centrales nucleares brotaron por el mapa del entonces primer y segundo mundo –Occidente y la URSS respectivamente–. Las primeras representaban poder, las segundas progreso. La década de los setenta y ochenta del siglo pasado fue la de mayor apogeo para las centrales y la energía nuclear. Todos los países, industrializados o periféricos pero con una capacidad suficiente como para sumarse al club nuclear, querían estar presentes.

ARTÍCULO RELACIONADO: Potencias nucleares (Adrián Vidales, Noviembre 2013)

En el nuevo siglo, poco de aquel prometedor futuro atómico parece quedar. La irrupción de energías alternativas, especialmente renovables; la pérdida de apoyo en buena parte de la opinión pública respecto a este tipo de energía, donde el movimiento ecologista ha tenido un papel fundamental desde los años noventa; el componente geopolítico encarnado en la seguridad energética y sobre todo, los accidentes de Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011, parecen haber propiciado el inicio del fin de la energía nuclear.

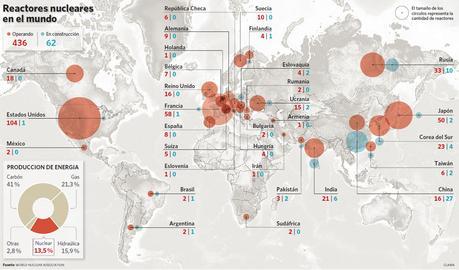

El continente europeo muestra ser el más sensible a esta cuestión por el pleno impacto de los factores comentados. Junto con Estados Unidos y Japón, Europa es la región del mundo donde mayor concentración de centrales nucleares hay, por lo que un giro respecto al papel de la energía nuclear en la política energética de los países se antoja complicado y descoordinado. Algunos estados del Viejo Continente abogan por echar el cierre de sus centrales, sin embargo, otros desean ir en sentido contrario y otorgarle mayor peso energético a la energía nuclear. El debate político está servido.

Cincuenta años de nubes

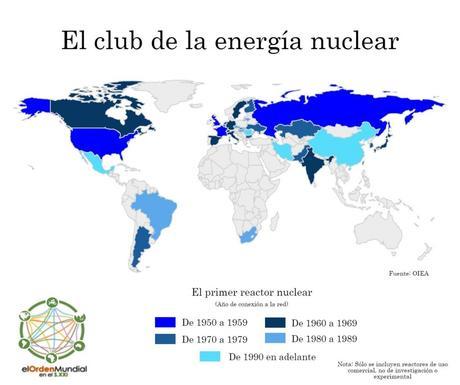

Aunque el poder de la energía atómica ya fue utilizado en 1945 sobre suelo japonés, tuvo que pasar casi una década para llevar a la práctica un uso más inocuo del material nuclear. En aquellos años de la recién estrenada Guerra Fría, la energía nuclear tenía bastante mala prensa; se asociaba irremediablemente con las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki, y todas las potencias globales querían tener su propia bomba H. Comenzaba así la gran era nuclear, complementada con la fundación de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en 1957. Hasta la entonces recién nacida Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA), antecesora de la actual Unión Europea, consideró la importancia de la energía nuclear con el Tratado Euratom, firmado también en 1957.

Tres años antes, en 1954, la Unión Soviética se convertía en el primer país en poner en marcha una central nuclear, la de Óbninsk, a pocos kilómetros al suroeste de Moscú. Dos años más tarde Reino Unido inauguraba dos reactores en la central de Calder Hall, siendo esta la primera planta nuclear con fines comerciales. Durante aquellos años, las centrales y la importancia armamentística del átomo iban todavía de la mano, y además de producir energía, las primigenias centrales también actuaban como plantas enriquecedoras de uranio o plutonio de cara a un uso militar de los mismos.

Las ventajas que otorgaba poseer reactores eran numerosas; además de la capacidad para desarrollar armas nucleares –algo que muchos países deseaban–, la energía nuclear tenía unos rendimientos muy altos, ya que producía mucha electricidad con poco combustible, siendo este además fácil de obtener. A ello se le añadía el valor propagandístico de este tipo de infraestructura, al ser una central la personificación del progreso técnico y científico de un país, como si de un avance futurista se tratase.

No fue hasta los años setenta cuando la energía nuclear se erigió como modelo. En las dos décadas anteriores había aumentado la construcción de reactores, pero la dispersión de los mismos, su relativa productividad y su función se debían más a los criterios innovadores de los cincuenta que al giro energético que supondrían los setenta. Sólo bastó un shock energético global para catapultar a la nuclear como alternativa plausible, especialmente por cuestiones de seguridad energética.

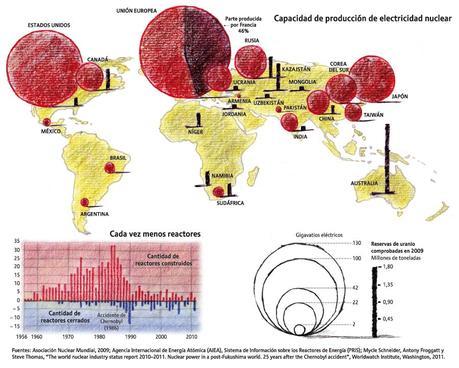

En octubre de 1973 y como consecuencia del apoyo occidental a Israel en la guerra del Yom Kippur, que enfrentó a los israelíes con Egipto y Siria, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), decide imponer un embargo sobre Estados Unidos y buena parte de los estados de Europa occidental. Los efectos económicos en los países afectados son inmediatos y devastadores. Se evidenciaba entonces la dependencia energética –y política en buena medida– existente entre los países industrializados y los productores de crudo. La única solución para ganar en independencia energética era encontrar una fuente en la que estos países fuesen autosuficientes, lo que permitió a la energía nuclear cobrar un protagonismo sin precedentes. Si en 1972 había 113 reactores nucleares operando en el mundo, para 1979 esa cifra se había duplicado y la producción eléctrica se había casi triplicado. Desde la primera crisis del petróleo hasta el final de la década se inició la construcción de más de 220 nuevos reactores, entrando muchos de ellos en funcionamiento a lo largo de los años ochenta.

En algunos países la energía nuclear simplemente fue un complemento a la energía fósil proveniente del carbón o el petróleo, pero en muchos otros, especialmente en los más sensibles a los vaivenes político-energéticos que podía sufrir el planeta, caso de los estados europeos, la energía nuclear se convirtió en un seguro para la estabilidad del país, y en buena medida, un salto hacia la independencia energética en un mundo cuya interdependencia se hacía cada vez más evidente. Estados Unidos y la Unión Soviética son buenos ejemplos de esta tendencia, aunque sin duda Francia y Japón son el paradigma de la nuclearización. Tanto en el país galo como en el nipón, la construcción de centrales nucleares se convirtió en una prioridad nacional en la búsqueda de alejarse de los problemas de índole económica y energética a los que el planeta se exponía. Para el caso japonés, la importación de combustible nuclear provenía de firmes aliados como Australia o Estados Unidos, mientras que en el modelo francés primó un modelo post-colonial, asegurando su abastecimiento de uranio en lugares como Níger, que en aquellos años pasó de ser colonia francesa a país independiente aunque con fuertes influencias de París.

La persistente utilización del petróleo como una eficaz arma política por parte de los países productores, mayoritariamente establecidos en Oriente Medio, provocó que durante los ochenta la construcción de reactores siguiese a un ritmo elevado. Perturbaciones en el mercado del crudo durante la segunda crisis del petróleo en 1979 como consecuencia de la Revolución en Irán y la inmediata guerra con Irak acabaron por convencer a numerosos países occidentales de la necesidad de pasarse al club atómico, y a los ya presentes de profundizar en la nuclearización. El precio del petróleo no paraba de subir y el suministro no estaba plenamente garantizado, por lo que mantener la dependencia del crudo era exponerse a un riesgo demasiado elevado. Sin embargo, la década de los ochenta fue a su vez cara y cruz de la energía atómica. Aunque los reactores se construyesen por decenas año tras año, 1986 marcó un punto de inflexión tanto en la opinión pública global como en la aceptación gubernamental a este tipo de energía. Un lugar lo resume todo: Chernóbil.

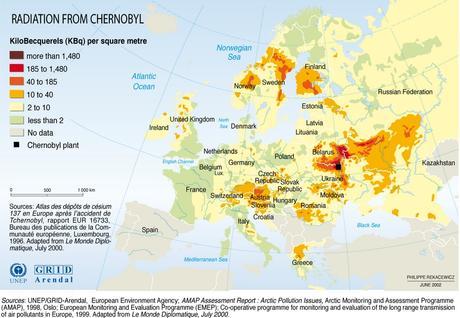

En las semanas siguientes a aquel 26 de abril, todo el imaginario en torno a la energía nuclear que se relacionaba con el progreso y la ecología se derrumbaba para dar paso a su antítesis más absoluta, la equiparación de lo nuclear con la muerte y la contaminación extrema. La explosión del reactor número cuatro de la entonces central soviética evidenciaba las consecuencias más negativas de aquel tipo de energía. Una central mal diseñada combinada con una gestión negligente y el mutismo del gobierno de Moscú provocó lo que probablemente haya sido la mayor catástrofe medioambiental de la historia. La energía nuclear mostraba así sus flaquezas. Si bien manejada significaba electricidad barata y medianamente limpia, un uso irresponsable ponía en riesgo cientos de miles de vidas –por no decir millones–, además de tener un impacto medioambiental irreparable.

A partir de aquella catástrofe, la construcción y puesta en marcha de reactores nucleares bajó drásticamente. Desde 1988 y hasta el siglo XXI, en ningún año se construyeron o pusieron en funcionamiento más de diez nuevos reactores y en los años noventa fue excepcional llegar a cinco, una situación diametralmente opuesta a la vivida durante los setenta y principios de los ochenta. Italia, de hecho, cerró las tres plantas que tenía activas entre 1987 y 1990 como consecuencia del accidente de Chernóbil. Ahora bien, el shock de la hoy día central ucraniana no sólo hizo que el hasta entonces suave aterrizaje de la política nuclear diese un frenazo en seco, sino que en buena medida dio pie a que el proceso se revirtiese. Y es que hasta el desmoronamiento de la URSS dio argumentos a la creciente oposición nuclear. Los nuevos estados surgidos –o libres de sus ataduras con Moscú– se vieron en serios problemas para mantener adecuadamente las centrales heredadas, y países como Kazajistán, Armenia o Bulgaria tuvieron que apagar algunos de sus reactores en vista de que mantenerlos operativos era un enorme riesgo.

Desde entonces, en países con una sociedad civil fuerte, la oposición a la energía nuclear ha sido recurrente, aunque en pocos casos han permeado esas demandas desde parte de la sociedad a la agenda política. La conjunción en los noventa y los primeros años del presente siglo del movimiento antinuclear y antiglobalización permitió que la jubilación de los reactores que sobrepasaban la treintena de años fuese un tema recurrente. En Suecia, por ejemplo, se decidió por referéndum en 1980 establecer una moratoria de treinta años para que los reactores fuesen desapareciendo. Sin embargo, en 2010, el Parlamento decidió reformar la decisión del referéndum y dejar en el aire la desnuclearización del país. En Alemania, Francia o España el debate llegó ya en el cambio de milenio. Sin embargo, y gracias al auge de los países emergentes, el mundo pareció vivir una pequeña época de “renuclearización” a finales de la primera década de los 2000. China, India, Rusia, Japón o Pakistán se estaban lanzando a construir nuevos reactores, basándose en la misma idea occidental de medio siglo atrás: energía barata y mayor independencia energética. Europa, mientras tanto, seguía pensando qué hacer con las centrales; mantener las que había, construir nuevas o cerrar las antiguas. Y entre la inacción atlántica y el frenesí asiático llegó 2011.

Fukushima, principio del fin

Cuando el mundo parecía olvidar lo cerca que se estuvo del abismo en 1986, un suceso de similares características recordó los riesgos de la energía nuclear. A mes y medio de cumplirse un cuarto del siglo del accidente de Chernóbil, un maremoto en el Mar de Japón, el mayor que el país ha vivido, y un posterior tsunami arrasaban la costa este del país asiático. Varias de las numerosas centrales nucleares que Japón tiene emplazadas junto al mar se vieron afectadas, especialmente la de Fukushima, que aunque tras el terremoto sus reactores se apagaron automáticamente, el sistema de refrigeración falló, lo que sumado a los propios daños causados por el seísmo y las inundaciones derivó en una fusión del reactor con fuga incluida. El fantasma del desastre nuclear se cernía sobre Japón.

La rápida reacción japonesa –a pesar de necesitar bastante ayuda de la OIEA y otros países– y la menor dimensión del daño sufrido evitó un nuevo desastre nuclear. No obstante, miles de personas fueron evacuadas y la zona, tanto tierra como mar circundante a la central, tienen altos niveles de contaminación, por lo que la crisis de Fukushima dista bastante de haberse saldado con unos resultados óptimos.

Sin embargo, las mayores repercusiones se dieron a nivel internacional. El accidente en la central nipona infundió un miedo casi mayor al de 1986 en la práctica totalidad de los países con centrales nucleares. Las reacciones de distintos gobiernos no tardaron en llegar: Japón desconectó casi todos sus reactores, quedando pendientes de revisión para una posterior y gradual puesta en marcha; los no aptos para el funcionamiento serían cerrados. Su vecino al oeste, China, dejó en stand by los planes de construir nuevas centrales para pivotar sobre las energías renovables. Aun así, las veinticinco centrales que se habían empezado a construir siguen edificándose, y aunque el régimen de Pekín no tiene prevista una desnuclearización, tras la catástrofe de Fukushima sus intenciones son las de reforzar técnica y legislativamente las futuras centrales para evitar accidentes causados por terremotos, inundaciones o ataques.

Las dos Europas nucleares

El continente europeo fue mucho más tajante. Políticamente, la energía nuclear tiene ya en Europa un coste altísimo, además de haber tecnologías que permiten una gradual sustitución, caso de las renovables, cuya seguridad es mucho más alta aunque económicamente sean todavía poco productivas. Sin embargo, tras 2011 se ha generado una ruptura este-oeste muy visible en relación al papel que debe tener el átomo en la producción energética nacional.

Alemania, por ejemplo, o concretamente Merkel, se vieron expuestas a una presión inaudita tras el accidente japonés. Si ya era escaso el aprecio en el país germano a la energía nuclear, a partir de marzo de 2011 se volvió insostenible. Así, se decidió casi inmediatamente que los reactores construidos antes de 1980 se pusiesen fuera de servicio en pocos meses, y siete de ellos así lo hicieron en agosto de aquel año. Los nueve reactores que todavía quedan en funcionamiento se irán apagando entre 2015 y 2022, año final de la moratoria concedida por Merkel. Si no hay un cambio radical en la política energética germana, ese año Alemania será un país desnuclearizado, ya que no hay ningún proyecto sobre la mesa para construir nuevas centrales.

En la vecina Bélgica, dos de los siete reactores están suspendidos en su funcionamiento, y se prevé que para 2021 todos los reactores se vayan desconectando. En 2033 hará lo propio el único reactor que funciona en Países Bajos. En el caso español, las resistencias al abandono de la nuclear son mayores. A pesar de que se ha tomado conciencia del riesgo existente –terremotos o ataques terroristas–, las intenciones son de que las centrales agoten al máximo su vida útil. Así, y al igual que sucedió con el cierre de la central de Santa María de Garoña en 2012, las licencias de actividad del resto de centrales y reactores, todos ellos puestos en funcionamiento en la década de los ochenta, expiran entre 2021 para el caso de Almaraz y 2034 en el caso de Cofrentes. Por tanto, en un par de décadas España debería encontrarse en la misma situación que la mayoría de países de la Europa occidental, desnuclearizada.

No pasará igual en Francia, donde la energía atómica es una “vaca sagrada” y a pesar de las promesas realizadas por el presidente Hollande en relación a ir reduciendo la dependencia energética gala de la energía nuclear, parece que esto no se producirá, y es que el 75% de la electricidad que genera Francia procede de sus reactores nucleares. Por tanto, y en vista de que en París todavía le ven bastantes más ventajas que inconvenientes a la energía procedente del uranio, en el corto plazo se entiende que los reactores seguirán su actividad como hasta ahora. No obstante, no sería de extrañar que en los años venideros, un lustro a más no tardar, el aumento de la productividad de las energías renovables añadida a la presión de los países vecinos en proceso de desnuclearización –Bélgica, Alemania, Suiza, Italia y España–, acaben por convencer a los partidos y a la sociedad gala de emprender el camino de las renovables y abandonar el atómico.

Una actitud todavía más pronuclear mantienen en la Europa que hasta hace un cuarto de siglo se situaba en el bloque comunista. Hoy, buena parte de ella integrada en la Unión Europea, se resiste a seguir el camino iniciado por los vecinos occidentales. Su base es una mezcla entre el pragmatismo tan propio de la época actual y el discurso desarrollista de los setenta y ochenta. En algunos aspectos poco se les puede discutir. Sin embargo, cabe matizar las dos posiciones existentes, ya que desde una perspectiva geopolítica persiguen objetivos muy distintos. Por un lado encontraríamos al llamado Grupo de Visegrad o V4, esto es, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría mas Lituania, Rumanía y Bulgaria. La segunda posición pronuclear estaría encarnada por Rusia y su esfera de influencia, incluyendo Bielorrusia y una posible Ucrania no proeuropea.

Desde la perspectiva del V4, la nuclearización es buena y necesaria. Están encantados con las centrales heredadas de la época soviética. Para estos países de un tamaño no demasiado grande y muchos de ellos sin amplia salida al mar –sus únicas salidas son el Báltico o el Mar Negro en el mejor de los casos–, las centrales nucleares suponen amplia cobertura para algo tan vital como la seguridad energética del país. Así, al no disponer de fácil acceso a otras fuentes de energía y depender en demasía del crudo o el gas procedente de Rusia, los reactores nucleares son un seguro de vida. En los países del V4 hay doce reactores nucleares –Polonia no tiene–, mas dos rumanos y dos búlgaros, y al menos húngaros, polacos, lituanos y eslovacos tienen intención aumentar sus recursos atómicos –de hecho Eslovaquia comenzó la construcción de dos reactores en 2009 en su central de Mochovce–. Conocedores de los riesgos de la energía nuclear, están profundamente comprometidos con la seguridad, que además supervisa la Comisión Europea. Incluso tienen entre sus planes de futuro vender los excedentes energéticos que generen a los países que se vayan desnuclearizando y sean incapaces de satisfacer la demanda, con la vista especialmente puesta en Alemania.

Pero tampoco hay que darle excesivas vueltas al asunto. El mayor causante de su apego por la energía nuclear es su gigantesco vecino situado al este y con Rusia por nombre. Ningún país de la periferia comunitaria quiere tener más dolores de cabeza con posibles cortes de gas natural o petróleo procedentes del gigante euroasiático. Alemania, aunque tenga buena sintonía con Moscú, tiene un poder político y económico suficiente como para dejar las cosas claras en una negociación con Rusia; Lituania, Eslovaquia o Rumanía, por poner tres ejemplos, no. Y todos lo saben. Por tanto, en una política de largo plazo que casi se podría considerar de seguridad nacional, liberarse de las ataduras energéticas rusas es una prioridad. Y para eso, la energía nuclear es casi la única solución.

Sin embargo, esta política de los socios europeos más al este causa malestar en los del oeste. Si Alemania cierra centrales y aplica una moratoria para reducir y en un futuro eliminar la probabilidad de catástrofe nuclear en su territorio, de poco vale si los checos o los polacos tienen emplazados sus reactores a unos pocos kilómetros de la frontera germana. Una clara muestra de que la energía nuclear –o la seguridad que deriva de la misma– presenta cada vez más una lógica transnacional.

Distinta finalidad tiene la política nuclear rusa y prorrusa. Por fortuna para el país más grande del mundo, dentro de su órbita se encuentra el mayor productor de uranio del mundo, Kazajistán, por lo que en cuestiones de seguridad energética, el gigante de los Urales está bien cubierto. El giro de Rusia y Bielorrusia se encamina más hacia la productividad energética que hacia la reducción de dependencias. El carbón o el petróleo ya son formas de producción energéticas costosas y en buena medida obsoletas, mientras que la energía nuclear tiene interesantes rendimientos y obviando el tema de los residuos nucleares, es bastante limpia. Por tanto, para Rusia y su estado afín bielorruso, lo nuclear es síntoma de modernidad, algo que en décadas siguientes permitiría a la potencia emergente dar el salto hacia la industria tecnológica y la terciarización de la economía.

Lukashenko y Putin están firmemente centrados en esta tarea. Bielorrusia comenzó la construcción en 2013 y 2014 de dos reactores en lo que será su primera central, Ostrovets, situada al noroeste del país, casi en la frontera con Lituania, y hasta la década que viene no se prevé que entren en funcionamiento. Rusia, en cambio, va más adelantada en esta tarea. Hasta siete reactores están a punto de ser acabados entre 2015 y 2018, incluyendo una nueva central en el delicado enclave de Kaliningrado, y cuatro reactores más están todavía sobre el papel. Con esta ampliación Rusia se consolidaría como el tercer país con más reactores del mundo por detrás de Estados Unidos y Francia –considerando que el abandono nuclear en Japón es cuestión de tiempo–, consiguiendo así una posición preponderante en las dinámicas geopolíticas relacionadas con la energía.

A pesar de esta “renuclearización” del este de Europa y de buena parte de Asia, la irrupción de las energías renovables le va a suponer un duro competidor al átomo. Política y medioambientalmente es una apuesta arriesgada, con amplios márgenes de beneficio y de pérdidas. Para Japón, Fukushima supuso un mazazo en una economía maltrecha, y es sólo cuestión de tiempo que un error, técnico o humano, deliberado, involuntario o causado por la naturaleza, vuelva a llevar algún punto del planeta al borde de su particular apocalipsis nuclear. La seguridad total no existe, y como dijo Mohamed ElBaradei, exdirector de la OIEA, “la energía nuclear es tan segura como los viajes en avión”.