A mediados de la década de los años treinta del siglo pasado, en Europa había más dictaduras que democracias. Todas ellas y acorde a la situación de la época, eran enormemente nacionalistas y tenían poco apego a las libertades que hoy se disfrutan en esos mismos países. Con la excepción de los checoslovacos, el resto de europeos del centro y del este vivían en autocracias, situándose como máximo exponente de esta mayoría la Alemania nacionalsocialista y la Italia de Mussolini. Ochenta años después han revivido viejos fantasmas del continente como consecuencia de los resultados de los comicios al Parlamento Europeo. Algo que se creía bien enterrado en la cultura política europea como eran los pensamientos y los partidos de extrema derecha, han resurgido en los últimos años con la correspondiente preocupación de las sociedades democráticas que, esta vez sí, dominan la vida de Europa.

Un fenómeno ignorado

El 11 de octubre de 2008, Jörg Haider, gobernador de Carintia, una región al sur de Austria, moría en accidente de tráfico. Aquel hecho fue especialmente llamativo en los medios de comunicación europeos dado que el político nacido en Klagenfurt formaba parte del partido Unión por el Futuro (BZÖ por sus siglas en alemán), un partido de extrema derecha xenófobo y cuyas simpatías por algunos elementos y políticas del régimen de Hitler dejaba clara su posición respecto a ciertos temas. Y es que sólo dos semanas antes, el BZÖ y un partido de la misma tendencia, el FPÖ, habían cosechado un 30% de los votos en las elecciones parlamentarias austriacas. Aquella mezcla de Austria y extrema derecha sorprendió y alarmó a partes iguales. A pesar de que la crisis económica global había estallado el mes anterior, partidos abiertamente extremistas ya se habían hecho con casi un tercio del poder parlamentario en un país que se creía avanzado en cuestiones democráticas como era Austria.

A partir de ahí, el fenómeno de la extrema derecha empezó a expandirse por Europa al mismo ritmo que se hacía más visible para la opinión pública de muchos países. Se estaba reproduciendo un fenómeno que hacía muchas décadas que no tenía esa proyección en el continente. Partidos extremistas ya existían en bastantes países europeos, pero siempre habían tenido un apoyo muy bajo en las elecciones y una presencia política marginal, sin embargo, ahora se empezaban a inflar a medida que la crisis iba arreciando. Formaciones como el Frente Nacional en Francia, el UKIP en Reino Unido, Amanecer Dorado en la maltrecha Grecia o el Jobbik húngaro empezaban a ser nombres comunes en los oídos de muchos ciudadanos. Los partidos tradicionales, fuesen populares, democristianos, socialdemócratas, socialistas o liberales, habían perdido cada vez más terreno como consecuencia de su mala gestión de la crisis y el desencanto popular que ésta provocaba sobre el sistema político y sus partidos, dejando un hueco que con enorme habilidad estaban ocupando estas formaciones con un discurso simple y directo aunque potencialmente peligroso para las democracias europeas. Seis años después de que Haider desapareciese, la burbuja se sigue hinchando sin saber cuándo ni cómo parará.

Un mensaje que no envejece

El declive de la economía real y la ausencia de soluciones para atajar la sangría del empobrecimiento se ha debido fundamentalmente a la incapacidad política para diseñar soluciones efectivas y por el hecho de que muchas de esas soluciones tenían que pasar por el consentimiento de la mayoría de los veintisiete países miembro de la Unión. La inexistencia de una vía cooperativa y los deseos de refugiarse cada uno bajo su alero a esperar que pasase la tormenta ha sido visto por un gran sector de cada sociedad como una muestra de incapacidad y al mismo tiempo como una confirmación de la ineficiencia de ciertos mecanismos de actuación comunitarios.

Todas estas fatales derivas son el caldo de cultivo perfecto para el empoderamiento de formaciones de extrema derecha, además de ser estas situaciones de desafecto, preocupación y hasta desesperación el terreno en el que mejor se mueven. Soluciones mesiánicas que apelan al sentimiento, a la unidad de un grupo – a menudo la nación – contra un enemigo común y externo. Desde que el nacionalismo irrumpió en Europa a principios del siglo XIX, este tipo de arengas han sido una constante que le han dado al continente más disgustos que alegrías.

Por norma general, las herramientas que estos partidos políticos usan para recorrer el camino hacia el poder no son demasiadas, pero sí efectivas. Lo primero es encontrar una amenaza para el grupo mayoritario al que se dirige el discurso de estos partidos, que viene a ser, salvo contadas excepciones, la práctica totalidad del censo. Tradicionalmente han sido grupos minoritarios con los que se puede establecer rápidamente una distinción entre “nosotros” y “ellos”, tanto visual como identitaria. En este proceso de diferenciación, los inmigrantes son, por norma, los primeros en convertirse en esa amenaza para los partidos de extrema derecha. En muchos países europeos, con el paso del tiempo, se han ido conformado importantes sectores poblacionales de inmigrantes, que mejor o peor integrados en su nuevo país participan en la vida económica, social y política del mismo. Sin embargo, argumentos fáciles – simplistas más bien – como el manido “vienen a quitarnos el trabajo” o el “se llevan todas las ayudas sociales” calan con rapidez en las clases trabajadoras y medias del país. Así se consigue que ese grupo, el de los inmigrantes, sea demonizado por la mayoría de la población bajo unos pretextos poco elaborados pero muy fáciles de asimilar. Si a esto le añadimos de manera sutil y moderada – pocos partidos se atreven a hacerlo de manera descarada – distinciones de tipo racista o etnocentrista, el cóctel es una bomba de relojería.

Tampoco es que los inmigrantes sean el único recurso de este tipo de partidos e ideologías. Es fácil echar mano de ellos puesto que en la práctica totalidad de los países europeos existen comunidades extranjeras lo suficientemente grandes como para poder intentar convertirlos en peligro nacional. A pesar de ello, el espectro de “enemigos potenciales de la nación” también puede ser extendido a otros grupos. En Hungría, al no haber demasiados inmigrantes fácilmente distinguibles de los húngaros – como africanos o asiáticos –, el Jobbik, tercera fuerza política en el país, ha concentrado sus esfuerzos en perseguir a los gitanos y a los judíos – en Hungría hay 700.000 gitanos –, ya que considera que, además de no ser racialmente equiparables a los húngaros, fomentan la delincuencia y son un núcleo de pobreza en el país.

Ser musulmán también es un riesgo para la supervivencia del país y la estabilidad social según estos grupos. Muchos inmigrantes africanos y de Oriente Medio profesan el Islam, y al llegar a un nuevo país en Europa siguen manteniendo su fe. Sin embargo, a partir del 11S y con el auge en esa década del terrorismo islamista transnacional en Europa, en ciertos grupos y sectores de la población se ha interiorizado un sesgo negativo hacia los musulmanes. Así, en países donde existen comunidades de musulmanes numerosas – entre el 3% y 6% de la población – como Francia, Reino Unido, Bélgica o Países Bajos, la baza de la islamofobia ha sido y es habitual para colocarles en el rol de amenaza para el resto de la sociedad. Además, las previsiones de que la proporción de musulmanes aumente en estos países durante las próximas décadas, al igual que los frecuentes debates políticos en torno a ciertas costumbres en el Islam como el tema del velo, han alimentado la retórica de los grupos extremistas.

En este camino por encontrar un chivo expiatorio de la mala marcha del país, los inmigrantes y otras religiones o grupos étnicos han perdido protagonismo en los últimos años en favor de un insospechado actor: la Unión Europea. Desde 2008 y a medida que la crisis fue endureciéndose, el desatino y las fieras condiciones de la Unión para ayudar a los países en dificultades han creado un enorme desafecto hacia las estructuras comunitarias, tanto en el sentir popular como en algunos tramos del espectro ideológico. Así, especialmente en el último lustro, muchos grupos políticos de extrema derecha acusan directamente a la UE de ser una causa fundamental en el deterioro de la economía y la situación social del país. Bajo esta premisa, estos partidos extremistas de derechas proponen disolver la comunidad y volver a una Europa de naciones sin integrar – eurófobos –, mientras que otros partidos pretenden que la integración comunitaria no avance más de lo que ya ha avanzado, y a ser posible, intentarán que algunas competencias cedidas por los estados miembro a la Unión sean devueltas – euroescépticos –.

La lenta deriva hacia el borde derecho

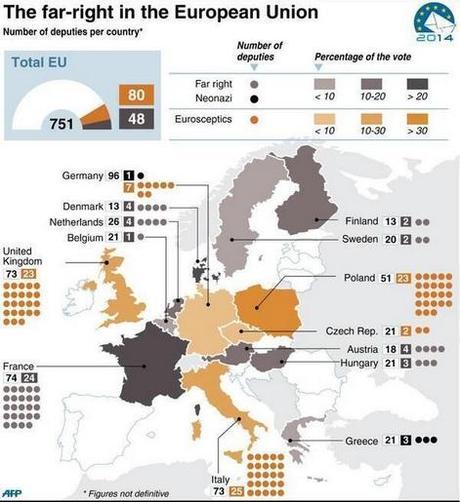

El fenómeno que comentamos no ha sido repentino. Sí lo ha sido la sorpresa de sus éxitos, concretados en casi un 13% de asientos en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. El impacto está condicionado al hecho que son unas elecciones simultáneas en veintiocho países en un momento concreto, facilitando más el análisis que hacerlo país a país. Así pues, esas elecciones del 22 al 25 de mayo eran el momento para que todos esos partidos sacasen músculo. Y vaya si lo hicieron. Para muchos, esa noche electoral y el día después fue preocupante a causa de este auge, pero los resultados de estos partidos no se habían conseguido de la noche a la mañana. Venían fraguándose desde hacía tiempo.

Sin remontarnos al inicio de los tiempos para analizar la trayectoria y el ascenso de estos grupos, ya en 1999 tenían una presencia pequeña pero representativa. Por aquel año, en donde las elecciones al Parlamento Europeo a mediados de junio dieron paso a la sexta legislatura comunitaria, el partido de la Unión por la Europa de las Naciones fue quien canalizó toda esa tendencia euroescéptica y extremista. Sin demasiada consistencia, aunó a eurodiputados del Frente Nacional francés o del Partido Popular Danés para formar una plataforma que daría resultados en los comicios siguientes.

En 2004, la recién inaugurada “Europa de los Veinticinco” tuvo que decidir acerca de la composición parlamentaria. Por aquella época, partidos de extrema derecha habían tenido cierto acogimiento en bastantes lugares. Sólo dos años antes, Francia se había convulsionado al comprobar cómo Jean Marie Le Pen, líder del partido derechista Frente Nacional, había conseguido pasar a la segunda ronda de las presidenciales galas tras haber superado por unas décimas al candidato socialista. El frente que se formó para que no ganase el ultraderechista y sí lo hiciese Jacques Chirac, el candidato de centro-derecha, fue un cierre de filas de la sociedad contra este tipo de partidos. Del mismo modo, desde ese mismo año llevaba en vigor el Euro, que en los primeros instantes causó cierta inflación en muchos países; la presión inmigratoria había sido bastante fuerte en el sur y el este del continente y la adopción de la libertad de movimientos en una ampliación hacia el este – que se concretó un mes antes de las elecciones – hizo que los recelos en cuanto a las políticas conciliadoras de la UE aumentasen.

Los diez nuevos países en integrarse favorecieron el empoderamiento del extremo diestro. Por lo general eran países que habían estado tutorizados bajo el poder soviético durante medio siglo, y una vez libres de ese bloque, se habían producido movimientos identitarios muy fuertes, siempre buscando su singularidad como nación, bien fuese por su historia, su cultura o su religión, por lo que en su reentrada en un bloque como la Unión, muchos votantes del este europeo optaron por una opción que luchase por mantener esa identidad de la nación.

Con esta situación, los resultados de estos partidos fueron francamente notables. El partido Independencia y Democracia, liderado por Nigel Farage, consiguió 37 eurodiputados con una mezcla de los parlamentarios del británico UKIP o los polacos de la Liga de las Familias Polacas, que se vieron complementados por la ya comentada Unión por la Europa de las Naciones, que casi duplicó representación gracias a las aportaciones de la Alianza Nacional italiana y a los polacos de Ley y Justicia. A estos dos grupos se le sumaron además partidos que iban por libre dentro del grupo de los “no adscritos”, donde es habitual que habiten este tipo de formaciones al no encontrar cabida en los grandes partidos políticos a nivel europeo. Aquí se situaron desde el Frente Nacional de Le Pen hasta los nacionalistas flamencos o un partido italiano liderado por la nieta de Mussolini. Juntando a todos, hicieron 87 eurodiputados, sólo uno menos que la tercera fuerza política en la Eurocámara, el Partido de los Liberales y Demócratas, a pesar de que por separado los euroescépticos habían obtenido tres puntos más de voto que los liberales europeos.

En los años sucesivos, más partidos de toda Europa se fueron adhiriendo a esta ideología, que si bien no ganaron en votos ni eurodiputados para 2009 – de hecho perdieron casi la mitad de los asientos –, acumularon más formaciones en su seno, que el contexto en el que nos encontrábamos ya de crisis, tendrían cinco años para trabajar a destajo en sus países y así forzar la situación en la que hoy nos encontramos. En 2009 aparecerían partidos que serían fundamentales un lustro después, como los Verdaderos Finlandeses, el Partido por la Libertad neerlandés o el Jobbik húngaro, y eso sin contar con todo el apoyo posterior mas los partidos nuevos que aparecerían hasta 2014.

Y llegó el día. Entre el 22 y el 25 de mayo, la Unión votó. Y en casi todos los países, del primero, Alemania, al último, Suecia, la opción que basculaba entre el euroescepticismo y el extremismo por la derecha estuvo fuertemente recompensada. Desde el eurodiputado neonazi proveniente de Alemania a que uno de cada tres europarlamentarios franceses fuese del Frente Nacional de Marine Le Pen, sucesora de su padre y artífice del éxito de la formación ultraderechista. En los países nórdicos también hubo petróleo para las formaciones más radicales, así como en Austria, Hungría o los ya conocidos neonazis griegos de Amanecer Dorado, que ocuparán tres asientos en la Eurocámara hasta 2019. Y eso sin contar con las opciones fuertemente euroescépticas, como los británicos del UKIP o la moderación que no conocen muchas formaciones de la derecha polaca. Así, diferenciando dentro de toda esta mezcla de euroescepticismo de derechas, de esos 130, podemos considerar de extrema derecha unos 95, lo que supondría que un 12,6% de la bancada del Parlamento Europeo estará ocupada por esta opción política los próximos cinco años con eurodiputados de quince de los veintiocho países.

A pesar de estos resultados, la preocupación no reside en el uso que hagan de su poder dentro del Parlamento Europeo – que rozando un 13% de asientos tampoco es excesivo –, sino el papel que puedan jugar dentro de sus respectivos países en la política nacional. En ningún país de la Unión gobierna una formación de este estilo, pero no es menos cierto que en los últimos años el voto fluye en aumento hacia ellos. El pulso de mayo de 2014 es sólo una parada en el camino de estos partidos, una medición de salud de cara a su verdadero objetivo: competir en las elecciones nacionales, regionales y locales de sus países. En Reino Unido no es raro encontrar encuestas actuales que posicionen al UKIP como tercera fuerza, una posición fundamental para el próximo que quiera llegar a Downing Street, como tampoco es extraño que el partido de Marine LePen en Francia sea el favorito según los sondeos en cuestiones de afinidad, por encima de un Partido Socialista sobrepasado por la crisis y que se ha visto obligado a sacar también la tijera para aligerar gastos.

No es fácil predecir qué ruta seguirá este fenómeno. Que ganen poder o lo pierdan siempre estará en manos de quienes meten su voto en la urna. Quizás, reflexionar y mirar la Historia del continente bajo este tipo de pensamiento debería ser suficiente para encontrar la solución.