Parroquia y eras de Getafe. Fotografía desde la manga de la Base Aérea. Colección particular de Manuel de la Peña. Postal del periódico Acción Getafense editada con motivo de Expo Getafe '96.

Crimen y seducción

Martes 6 de marzo de 1923

El secretario del Juzgado de Instrucción de Getafe entró en el Casino La Unión de manera impulsiva, azorado, con la expresión llena de pavor, llamando la atención de casi todos los presentes. Subió rápidamente las escaleras que conducían al salón de recreo y, con la respiración fatigada, se paró delante de la mesa. Miró fijamente a Manuel González Correa intentando desviar hacia sí el interés del juez, sin decir ni una sola palabra, mientras se agitaba inquieto. Cuando el juez levantó la vista y captó la expresión de aquel pequeño y sibilino burócrata con sus ojos de comadreja adivinó que algún suceso grave venía a alterar la tranquilidad de aquella tarde de finales del invierno de 1923. Aquel hombre era, cabalmente, un ave del mal agüero. El responsable del partido judicial de Getafe dejó las cartas boca abajo sobre el tapete verde y se levantó de la mesa donde solía pasar la tarde de los martes jugando con algunos de los más destacados vecinos de la villa, como eran el doctor José Sánchez-Morate, el escultor y empresario Filiberto Montagud y el procurador e hijo del que también fuera procurador del Juzgado de Getafe, Tiburcio Crespo.

En la mesa de al lado, el alcalde de la villa, Juan Gómez de Francisco, el procurador Luis Sanz y dos de los destripaterrones más ricos del pueblo levantaron la vista de sus jugadas y azuzaron las orejas como lebreles intentando cazar la noticia. Un teniente y dos suboficiales del 2º regimiento de Artillería Ligera fumaban cigarros y bebían aguardiente mientras le tiraban los tejos a María la zurda, la camarera, en forma de piropos, requiebros u ocurrencias, que ella esquivaba con gracia, por la izquierda y por la derecha, mientras movía sus caderas entre las mesas de los parroquianos, con picardía y ritmo de marcha militar, en un desfile de va y viene tan poco marcial como excitante.

El magistrado leyó de un vistazo la nota que le había alargado el secretario. El mensaje estaba escrito con torpe caligrafía: «Carabanchel, a seis de marzo de 1923. A la atención del señor don Manuel González, Juez de Instrucción del Partido Judicial de Getafe. A primera hora de la tarde de hoy, unos niños han encontrado unos huesos semienterrados en un campo de labor cerca de sus casas en el barrio del Terol, en Carabanchel, que al parecer se corresponden con los pies de una persona. A primera vista parecen humanos. Los huesos, algo descompuestos, están depositados en las dependencias del Ayuntamiento de Carabanchel, según han convenido el alcalde del barrio y el juez municipal. Quedamos a la espera de sus noticias y de lo que decrete en sus primeras diligencias. Ignacio Igartúa. Secretario del Juzgado municipal de Carabanchel».

—¿Quién ha traído este aviso?

—El Cabo Deleito, señoría. Parece que el alcalde del barrio de Carabanchel, don Claudio Hernández puso los hechos en conocimiento del cabo de la Guardia Civil del puesto de allí, Teófilo Redondo. Este llamó por teléfono al comandante de puesto de aquí y él mismo me lo acercó hasta mi domicilio. Es el inconveniente de vivir cerca de la casa cuartel. Al parecer, y dada la urgencia del tema, aunque sea tarde, esperan instrucciones de usted.

—Bien, acérquese a las oficinas del Juzgado, por favor, y llame por teléfono a los dos puestos de la Guardia Civil para confirmar que el mensaje me ha llegado y que mañana a primera hora, en cuanto tengamos a nuestra disposición un automóvil, esperemos que nos lo preste el Regimiento de Artillería como en otras ocasiones excepcionales, nos personaremos en Carabanchel para iniciar las actuaciones. Localice también al juez municipal de Carabanchel para que cite al alcalde del barrio, don Manuel Lucas, al médico titular y a su colega, el secretario del Juzgado municipal, señor Igartúa, a quien corresponda de la policía gubernativa y al teniente de línea de la Guardia Civil de Carabanchel, don Alberto García Fontanil. Habrá que llamar también al Regimiento de Artillería Ligera para solicitar un automóvil con un conductor todo el día de mañana.

—Ahora mismo me acerco al Ayuntamiento y telefoneo a los interesados. No se preocupe por lo del coche —tranquilizó al juez—, yo me encargo de tramitar la solicitud con el oficial de más alta graduación que esté disponible a estas horas en el cuerpo de guardia del Ligero. Esperemos que el Coronel lo autorice lo más temprano posible. Bueno, estoy seguro de que no habrá ningún problema.

El 2º Regimiento de Artillería Ligera, destinado en las dependencias del acuartelamiento de Getafe, estaba comandado desde el año anterior por el coronel don Salvador Orduña Odriozola, una persona agradable. El cuartel de Artillería se había construido en Getafe gracias a la influencia y a la intervención del director general de la Guardia civil Romualdo Palacio ante el Ministerio de la Guerra. El acantonamiento ocupaba un enorme solar al final de la calle Madrid, en las últimas estribaciones del casco urbano donde el trazado nuevo de la travesía de Toledo a Madrid se bifurcaba dejando a la derecha el antiguo camino a la capital del reino, justo enfrente de la fábrica de cartuchos metálicos y de la hermosa finca Villa Rafael que había sido propiedad del bravo general.

El que fuera Capitán General de Puerto Rico había atesorado, además de una fortuna ingente, bastante prestigio en las altas instancias militares y cortesanas. Sin embargo, las lenguas más pícaras y maliciosas del pueblo malmetían en los corrillos de cafés y tabernas con insinuaciones sobre la honestidad de sus negocios y propagaban murmuraciones indeterminadas sobre presuntas corruptelas. Los pequeños infundios se divulgaban de tal manera que acabaron por ciertas todas las patrañas que se inventaban, llegando a cifrar en una buena comisión su intermediación en la venta de los terrenos destinados al cuartel de Artillería. ¡Quién sabía! De lo que no cabía duda era que Palacio se distinguía como uno de los vecinos ocasionales más influyentes de la capital del partido judicial.Además de la finca frente a los terrenos destinados al acuartelamiento, el que fuera director de la Guardia Civil tenía una casa de veraneo cerca de la antigua Plaza de la Feria, hoy llamada Plaza del General Palacio, que durante algunos años, y tras la muerte del mítico y heroico general, albergó la casa cuartel del cuerpo en la localidad. El militar supo aprovechar su crédito, su fama y su honor.

La relación entre el cuartel de Artillería y los habitantes del pueblo se había ido ajustando y acomodando en buena vecindad; todos los jefes y coroneles al mando de las distintas unidades de Artillería destinadas en Getafe desde 1904, el cuarto Ligero, el quinto Montado, el décimo Montado, el primero Ligero y, hasta este último, el segundo Ligero, mantenían una actitud amable con el pueblo, sin rechazar la colaboración generosa cuando la necesidad apretó, ayudando en lo posible al municipio cuando los problemas superaban la capacidad del Ayuntamiento y a los vecinos de la Villa en época de calamidades, desastres y hambrunas. Como contrapartida, el pueblo recompensaba a los artilleros con su simpatía. De hecho, en ese destino tan próximo habían cumplido el servicio militar numerosos quintos del pueblo y también, de manera recíproca, algunos de los militares destinados en él acabaron rindiéndose a la simpatía de las getafeñas. Vecinos al fin.

El secretario del Juzgado de Getafe giró su cuerpo delgado y flexible dando la espalda a Manuel González y, a paso rápido, desapareció tras la puerta acristalada del casino en dirección al Ayuntamiento en cuyos bajos se alojaban las exiguas, tristes y lóbregas dependencias del Juzgado, el calabozo y la minúscula vivienda del alguacil. Todos los clientes que a esa hora de la tarde permanecían en el saloncito del Casino supieron que algo grave había pasado en la demarcación del juez González, sin conseguir captar, ni adivinar siquiera, la naturaleza del suceso. Quizás algunos sospecharon que se había producido un altercado de orden público, una pelea con navajas o un robo, como los que se venían denunciando en los almacenes instalados cerca de la estación del tren; incluso, dada la gravedad del rostro del secretario judicial, realizaron conjeturas sobre alguna eventualidad o siniestro de carácter político: un atentado anarquista o, llegado el caso, un asesinato.

Manuel González regresó a su mesa y recogió las cartas. Las volvió a mirar. Levantó la vista y percibió la mirada inquisitoria de sus tres amigos. Relajó los hombros y volvió a dejar los naipes sobre el fieltro verde, sin mostrar su suerte.

—¿Algo grave? —se atrevió a indagar el joven Tiburcio Crespo.

—Así parece. Les ruego discreción sobre este asunto. Ya sabe de lo que hablo, don Filiberto —se dirigió con la mirada al escultor barcelonés afincado en Getafe—. Hace tiempo que usted abandonó la prensa, pero cualquier comentario sobre este asunto puede conducir a noticias alarmantes, incluso tendenciosas y preocupantes. No tengo ninguna duda que correrá la tinta en los próximos días, pero, aun así, pienso que es necesario que sucesos como el que me acaban de comunicar, de una gravedad criminal, se administren al público en general una vez que estén prácticamente resueltos y cocinados, aclarando los posibles misterios y deteniendo a los presuntos culpables con celeridad; y sea así más fácil su digestión social. No soy partidario de la excesiva transparencia, ni de facilitar el trabajo en demasía a sus amigos de la prensa; cada día que pasa los lectores están más cansados de la falta de profesionalidad, de la tendenciosidad y del partidismo de la prensa. Sin fuentes informativas fiables, y la mayoría de las veces sin necesidad de contrastar los sucesos, para así modelar sin límites ni cortapisas las historias que demanda un cierto público, sádico y morboso, incapaz a estas alturas del siglo de escandalizarse con nada, una legión de plumillas emborrona todos los días el áspero y amarillento papel prensa con sus horrendos crímenes, sus críticas simplonas, populistas, y sus falacias.

—Tiene mi palabra —aseguró Filiberto Montagud llevándose la mano al lugar del pecho que encierra el corazón—, desde hace tiempo no me interesan los periódicos como actividad creativa ni empresarial. Solo mi familia, mi mujer y mi hija Luisita, el arte, el football y la fábrica de juguetes.

— Si, pero...

—Desde 1918 —continuó Filiberto—, el mismo año que llegó usted a Getafe, no tengo ningún interés por la prensa ni por la política. Ninguno de esos dos negocios, por lo visto, está hecho para alguien como yo que tiene la manía de pensar por su cuenta, criticar lo que creo que está mal y llevar la contraria. Me considero una persona honesta, discreta cuando hace falta y cabal, aunque en los ambientes más populares prevalece la opinión, extendida por algunos de nuestros más exquisitos y cuerdos vecinos, de que estoy como una cabra. Antes de volver a dedicarme a la política, menudo oficio ese de concejal, o editar otro periódico, instalaría una fábrica de botones con pasta de paja y jabón. ¿No tiene gracia? Sería la séptima u octava industria que montase en este pueblo… Aunque si tengo que elegir, prefiero alejarme de la multitud y concentrarme en mi familia, en la pintura y en la escultura.

—Yo… —intentó justificarse Tiburcio—, ya sabe usted, don Manuel, que lo de la prensa era una iniciativa de mi padre, en gloria esté, una vocación que no he heredado. Ya no le interesa ni a su socio, el procurador Luis Sanz, que también ha acabado con su escarmiento particular a costa de la prensa local.

—Ya sé, ya sé, bueno… Parece que unos rapaces, ¡qué carajo!, unos muchachos... —empezó su confidencia el juez, haciendo pequeñas pausas y bajando el tono de la voz aunque sin disimular su acento gallego— han desenterrado unos huesos mientras jugaban en un terruño de labor de la parroquia de Carabanchel Bajo, en concreto unos pies cercenados que podrían pertenecen a una mujer.

—¡Qué atrocidad! ¿Será el resto de algún estudiante de medicina? O, quizás, este hallazgo podría estar relacionado con el pecho de la mujer que encontraron hace unos días en la carretera de Pozuelo a Carabanchel, cerca de Prado del Rey… —se aventuró de nuevo el curioso Filiberto Montagud.

—En estos momentos no podría asegurar ni desmentir nada. Podría ser un resto de una de esas prácticas que realizan los alumnos de la facultad de Medicina. Yo aventuraría, en una primera reflexión, casi una intuición, que no hay relación alguna entre el hallazgo de Pozuelo y este de Carabanchel; pero habrá que esperar a la inspección ocular que realizaremos mañana y al informe del forense de Carabanchel. Parece que estos nuevos restos que se han encontrado hoy están bastante descompuestos, al contrario que el resto hallado en Prado del Rey.

—¿Se sabe algo más del caso de la mama? —requirió Montagud.

—Según las conclusiones preliminares de la policía —continuó el juez—, el resto arrojado junto a la carretera de Pozuelo podría ser el despojo de una operación en la que se extirpó el órgano a una víctima de esa terrible enfermedad que afecta a las mujeres en los senos. Los investigadores creían haber identificado a la mujer, aunque por las últimas noticias que tengo aún no se ha confirmado; todavía se desconoce quién, cómo, dónde y el porqué. Nadie entiende el episodio. Suponiendo que el residuo hallado fuera un mero apéndice quirúrgico, ¿por qué arrojarlo a la cuneta de un camino de mala muerte? Los investigadores están perplejos, no encuentran una explicación lógica al suceso. No hay sospechosos, ni motivos, ni víctima. No hay caso. ¿Para ocultar una mala praxis, un error médico? La única certeza de los agentes de Vigilancia asignados al caso, en base a los testimonios recogidos, es que se arrojó desde un automóvil negro. Y poco más.

Manuel González Correa se quedó mirando a su amigo el doctor José Sánchez-Morate, esperando que añadiera algo, que confirmara su discurso, o incluso que avanzara alguna hipótesis que aportase algo de luz al misterioso caso de la teta de Pozuelo. Al fin, él era el médico titular forense de Getafe.

—¿Tu qué piensas, Pepe?

—Coincido contigo. Personalmente creo que no puede ser el resto de una operación quirúrgica realizada en un hospital o clínica. Nadie de la profesión se atrevería a arrojar eso a un barbecho.

—¿Y lo de los pies de Carabanchel? Mañana podrías venir conmigo hasta allí para inspeccionar los huesos…

—No. No debo ni siquiera ir, y menos interferir en una demarcación que no es la mía. Es una noticia espeluznante pero seguro que mañana, a la vista de los restos, tendrás una idea clara de los hechos. Con el estudio de mis colegas de Carabanchel será suficiente para que empieces la investigación. En Carabanchel hay dos médicos, titulares forenses a la vez; dos mejor que uno para contrastar opiniones. Se trata de un informe fácil, aunque la piel y la carne estén descompuestas y los huesos desarticulados. No creo que haga falta ni tan siquiera mandar los restos al Instituto de Medicina Legal para su examen.

—¿Alguna cosa más que deba tener en cuenta?

—Es conveniente, eso sí, que los forenses, además de estudiar los restos con detenimiento y cuidado, habiliten su adecuada conservación, por si finalmente hubiera que enviarlos al… En estos casos hay que aplicar escrupulosamente el método y extremar la prudencia.

—Sí, sí, claro; conservar los restos en formol.

—Sin embargo —intervino Tiburcio Crespo—, muy a pesar suyo, de sus lógicas reticencias con la prensa, no creo que un hallazgo de este calibre tarde mucho en circular por las redacciones de los periódicos. Lo más probable es que esta misma noche los tipógrafos compongan un fantástico texto sobre la mujer asesinada y hecha trocitos, una historia al infame gusto de una parte del público más idiota y cruel —sentenció el joven procurador.

—Esa es, me atrevería a confesar, mi mayor preocupación. Es increíble la rapidez con que se filtran todas estas noticias a la prensa. Los intereses políticos, económicos y la línea editorial de esos periodiquitos, generalmente de tendencia socialista y republicana, no dejan títere con cabeza, no respetan nada. Ni a dios ni al rey. Cada vez que se produce un episodio de estas características, allí están como pájaros de mal agüero. Espero que el asunto no haya llegado tan pronto a oídos de una de esas maliciosas salas de plumillas y mañana desayunemos con las primeras informaciones del suceso, sin rigor alguno ni fundamento, sin contrastar la información, o con alguna versión fantástica de unos hechos inventados: una historia trágica de amor imposible, como dice usted Tiburcio, una mujer joven y bella, un crimen terrible por despecho y, finalmente, un cuerpo ensangrentado y despezado para condenarlo al infierno de los sumarios no resueltos.

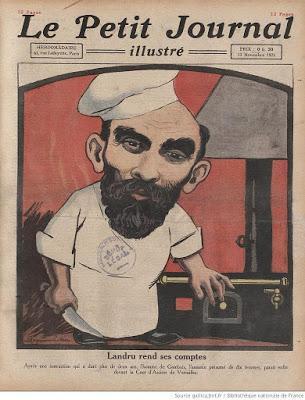

—¿El Barba Azul francés? No, creo que no; vamos, espero que no amigos. De momento solo tenemos los pies de una sola víctima. Y espero que así se confirme. Con una muerta tengo bastante. De momento y definitivamente, aunque a los periódicos sí les convendría un asesino en serie, un enfermo mental como el Landrú ese, pero español, un ‘Don Juan’ criminal que fuera incluso más astuto, y capaz, semana tras semana, de asesinar a sus numerosas y fáciles conquistas, hacerlas desaparecer y, así, gracias al suspense y a la ineptitud de la policía y de los jueces, aumentar las ventas de los diarios. ¡Carajo, un encantador, viril y castizo Landrú! Solo eso nos faltaba…

—Un crimen como el que nos ocupa tiene esa atracción morbosa —intervino con aplomo Tiburcio Crespo—, que incita y desata las lenguas de las viejas, provoca el sensacionalismo de la prensa y extiende el miedo por los padres de las niñas... Imagine usted, don José —se dirigió al doctor Sánchez-Morate antes de volverse hacia el juez con su habitual alegato político—, comentarios y publicidad que hay que evitar para que el sistema no sea blanco de las críticas burdas y anticipadas de los socialistas. En estos asuntos urge la discreción, luego la resolución y, al final, la divulgación del trabajo bien realizado y el reclamo de los méritos contraídos…

—Pero, bueno Tiburcio, no se salga usted de la linde, ya se aleja otra vez como la tangente... —le recriminó amistosamente Filiberto Montagud.

—Vale Filiberto, lo reconozco, ‘touché’. Sin embargo, don Manuel lleva razón con lo que sostiene de esos panfletos. España necesita disciplina. Y creer. Los políticos, los sindicalistas, los periodistas, incluso los jueces, la sociedad en su conjunto, todos caminamos hacia el abismo. Cada día nos impresiona menos el asesinato, la bomba o el último tiroteo de Barcelona. Un día son los sindicalistas y otro los patronos. Ese es el pan nuestro de cada día en este país. Y si no hay guerra en Marruecos, peor. Desde el asesinato de Dato esto marcha hacia un destino fatal. Se rumorea que es posible que cambie de una vez por todas, y pronto. El sistema se desintegra. La mayoría de la clase política, provista de una moral escasa, destila el nauseabundo olor de lo putrefacto. Nuestros políticos son la representación cabal de la decadencia. Cada vez son más numerosos los ciudadanos para quienes la restauración de la monarquía borbónica ha sido… —Tiburcio bajó ligeramente el tono de voz al darse cuenta de lo aventurado de su discurso—, un error histórico de primera magnitud. Los casos de corrupción, incluso con la implicación o, al menos, la connivencia de la misma Corona, están a la orden del día. Desde el Desastre de Annual, la organización política del Estado no cumple con los objetivos previstos. Avanzamos hacia el desastre. El Gobierno, del color que sea, se mantiene gracias al caciquismo, la corrupción que infecta a la clase política y las tramas clientelares de las que se nutre el raquítico capitalismo ibérico; mientras, solo de momento, los obreros, los campesinos y los pobres se mueren de hambre protestando contra el inalcanzable precio del pan. Es una situación explosiva, un disparate casi irremediable. Alguien tendrá que decirle a nuestros compatriotas: españoles, el estado no funciona. España no existe. Reconstruidla. Delenda est monarchia.

—Bueno, bueno, Tiburcio, ¡calle, por Dios! Dejemos la política de lado y los problemas irresolubles de la pobre España, sobre todo teniendo en perspectiva un terrorífico asesinato o una serie, quién sabe. Recordad, amigos, que el famoso caso Landrú está reciente. Aún gotea la cuchilla de la guillotina tras cortarle el pescuezo a ese engendro humano, esa criatura diabólica —volvió a retomar la conversación Filiberto Montagud sobre el caso del homicida francés—. Tal ha sido la notoriedad, la huella o la impresión social que ha dejado el suceso, que aún hoy es frecuente la representación de obras de teatro en Madrid y Barcelona con argumentos extraídos de la sanguinaria y cruel vida de este uxoricida múltiple.

—¡Muy bueno Filiberto! Uxoricida: el asesino de su esposa. Hace ahora poco más de un año —aseguró el procurador Tiburcio mientras intentaba recordar con más exactitud—, creo que en la madrugada del 25 de febrero de 1922, Henri Désiré Landrú, que así se llamaba el monstruo, fue ejecutado en Versalles con el instrumento favorito de los franceses: la terrible, inapelable y silbante guillotina. Landrú ha pasado a la historia como uno de los más terribles asesinos en serie de mujeres. La propia prensa del país vecino le denominó el Barba Azul de Gambais, por la pequeña población situada a unos cincuenta kilómetros de Paris donde instaló su fatídico nido de amor. Lo cierto es que los franceses tienen esa elegancia y esa finura que les hace únicos, ya sea en los lances de amor o en la ejecución de los reos. En España habría hecho falta un poco más de guillotina y menos garrote vil; un poco de democracia, al menos, en la pena máxima. Quizás, si en el momento histórico adecuado se hubiera utilizado la cuchilla para limpiar la corrupción y la degeneración de la Monarquía, como en Francia, no estaríamos desahuciados como pueblo o como nación.

—No siga por esa senda, Tiburcio, ya se vuelve a desviar del tema otra vez. ¿Se ha empeñado en convencernos con su prédica antiborbónica? Sea bueno… Volvamos al famoso criminal gabacho. La verdad es que seguí de cerca el caso por la prensa —afirmó el juez mientras movía la cabeza, no se sabía si afirmando o dudando—. El tal Landrú fue condenado, tras más de dos años de proceso, por el asesinato de diez mujeres con las que se había casado para desplumarlas y por el del hijo de la primera de ellas. Los periódicos trataron el tema con demasiada indulgencia hacia el incriminado, que se permitía hacer bromas y contestar de manera irrespetuosa a los testigos y a los miembros del jurado. Recuerdo que la prensa hablaba del «encanto» de Landrú. En una de las noticias, ya con el juicio muy avanzado, se aseguraba que seguía teniendo centenares de enfervorecidas damas que pretendían desposarse con él. No se concibe mayor estupidez. Con frecuencia decepciona la condición humana, no por las pobres infelices sino por el papel de la prensa al elevar la estatura moral de cualquier asesino.

—La leyenda de Barba Azul deriva de un cuento de Perrault —añadió el joven Tiburcio Crespo en un ejercicio de ilustración y buena memoria—, un escritor francés del siglo XVII. En la narración, la última de las siete mujeres del rico y aristócrata Barba Azul consiguió entrar en un cuarto al que tenía prohibida la entrada, poniendo en peligro su vida, y se encontró con un espectáculo siniestro. El suelo estaba ensangrentado y los cadáveres de sus antecesoras en el lecho del asesino pendían de ganchos anclados en las paredes, El cuento tiene, a pesar de su terrorífico tema, un final feliz. Parece que Perrault se basó en la historia real de un noble bretón del siglo XV llamado Gilles de Rais.

—Es una hipótesis fabulosa, poco probable, pero sí —dijo el doctor Sánchez-Morate—, podría haber alguna relación, lejana en todo caso, entre ambas historias. Las víctimas son, en los dos casos, mujeres. En el caso del homicida francés, tras su detención, la policía descubrió en su casa de Gambais varios kilos de cenizas en las que los forenses del caso encontraron restos de cuatro esqueletos distintos de los once crímenes que se le imputaban. Entre los huesos que los forenses señalaron en sus investigaciones había fragmentos de cráneos, dientes y un fémur que el perturbado caza viudas quemaba en una estufa.

—¿Reconoció los asesinatos? —le pregunto Filiberto al médico de Getafe.

—El asesino no confesó ninguno de los crímenes y declaró, intentando despistar al jurado, que los huesos pertenecían a varios animales, entre ellos algunos perros y gatos. Presumía que había conquistado a cientos de mujeres, que se había casado con diez de ellas y que, eso sí lo reconocía, las había robado y estafado, pero de ahí a matarlas… La psicología criminal tiene pendiente aún, en el caso del Barba Azul francés, y en otros parecidos, un riguroso trabajo que desvele el misterio que suscita esa mente desequilibrada, fría y egoísta.

—Henri Désiré Landrú era solo un estafador y un asesino impío, sencillamente —intentó zanjar el juez—, con una motivación puramente económica. Sus víctimas respondían al mismo perfil: viuda, bien situada económicamente, sola y necesitada de protección y cariño. Fíjense —recalcó—, que la historia de ese enfermo mental, hijo del mismo demonio, empezó en torno al año 1914, cuando la gran guerra empezó a desolar a Europa y a llenar los países contendientes de viudas y solteras sin expectativas de matrimonio. La policía francesa estimó que entre 1914 y 1919, cuando fue detenido, había engañado y posiblemente asesinado a casi trescientas mujeres. Aunque eso último nunca se pudo demostrar. Además de los huesos —se dirigió a su amigo el doctor Sánchez-Morate—, los fiscales basaron gran parte de su acusación en un cuadernillo donde el muy imbécil y tacaño Landrú anotaba todos los gastos que le ocasionaban sus conquistas, relacionando, incluso, el precio y las fechas de los billetes de ferrocarril entre París y Gambais que utilizaba solo o en compañía de sus amantes.

—Pero Landrú, haciendo gala de su nombre de pila —quiso avivar el debate el pintor, escultor, escritor y empresario Filiberto Montagud—, a pesar de su aspecto de hombre endeble, calvo y de mirada diabólica, fue un hombre deseado por las mujeres, con fama de conquistador y de hombre encantador que le duró hasta el mismo momento de su ajusticiamiento. Incluso se podría pensar que dio, si no amor, al menos felicidad a aquellas mujeres desesperadas. ¿Saben cómo conseguía las citas con sus víctimas el demente?...

Los tres compañeros de mesa miraron expectantes a Filiberto no sabiendo si se trataba de una pregunta o de una formalidad retórica previa a la inminente continuación del relato. A pesar de las dudas que provocó con su pausa el artista barcelonés, fue otra vez el joven Tiburcio el que contestó a la pregunta.

—Recuerdo que se publicó en algún diario. El primero de mayo de 1915 publicó un anuncio por palabras en el periódico Le Journal que decía algo así: «Señor de 45 años, sin familia, y con una situación de tantos mil francos, desea casarse con una señora de edad y situación análogas». Recibió más de 5.000 cartas. Era una obra maestra del novísimo arte de la publicidad. ¡Cinco mil señoras ansiosas de acompañar hasta el altar a aquel caballero distinguido y rico! Viejas, jóvenes, viudas y solteras, guapas y feas. Las francesas suspiraban por aquel personajillo con barba de profeta, perfil de pájaro y ojos achinados que las enamoraba. ¿El amor es ciego, doctor?

—Más que eso, Tiburcio. El amor es un diosecillo estúpido —aseguró José Sánchez-Morate.

—¿Y cómo seleccionaba a sus víctimas el astuto y lunático Landrú —requirió Filiberto intentado esclarecer algunos recovecos de la asombrosa historia—, con esa ingente cantidad de pretendientes por hacerse merecedoras de sus favores?

—Rechazó, ciertamente, muchas peticiones. No le importaba la belleza ni la edad, estudiaba sus perfiles psicológicos y, sobre todo, fijaba su atención en la posición económica de las víctimas: sus propiedades y su renta; a la mayoría las desechaba marcando sus cartas con una SF…

—¿SF?

—Sin Fortuna… Pobres, de rentas exiguas, viudas menesterosas más necesitadas que él mismo. Era un repugnante enfermo mental, un depravado asesino de mujeres.

—Esos enfermos morales no están locos en la acepción más popular de la palabra, no les falta ninguna tuerca, no es un problema físico —aseguró el doctor Sánchez-Morate—. Son personas que mantienen sus funciones intelectuales en perfectas condiciones, pero con una clara disfunción en su conducta social, quizás provocada por dañinas y nefastas influencias durante la infancia, y acrecentadas por un ambiente familiar disgregado y con evidentes ausencias afectivas. No sienten remordimientos. Utilizan a las personas como cosas, como objetos, para satisfacer sus deseos o para obtener sus intereses, sin importarles lo más mínimo las normas de la sociedad, las buenas costumbres o el bien común.

Con respecto a esa cierta altanería del personaje —continuó el galeno getafense—, hay que pensar que esta patología moral, por decirlo de alguna manera, una acepción de la psyco pathos que dirían los griegos, les lleva a una sobrevaloración de su persona, a una cierta idea de superioridad intelectual sobre los demás miembros de la sociedad a fuerza de saber captar con habilidad las necesidades de los demás. Están dotados, en general, de un cierto encanto, se muestran inteligentes y no sufren depresiones ni crisis nerviosas.

—¿Un asesino de estas características deber ser imputado por la justicia y ejecutado o, por el contrario, habría que mandarlo a Leganés o a Ciempozuelos?

—Hay un cierto debate sobre ese tema, yo creo que los franceses hicieron lo correcto. Juzgarlo y ejecutarlo. No se debe justificar el asesinato, la violación, la estafa, o cualquier otro delito cometido por estos enfermos morales, por la ausencia de control de sus actos. En general, estos sujetos se muestran proclives a mentir de manera compulsiva y manipuladora. Una personalidad como la de Landrú mantiene la conciencia de sus actos, y podría haberlos evitado, aunque luego se muestre incapaz de aceptar responsabilidad alguna sobre ellos. Están exentos del sentimiento de culpa y del razonamiento moral al que nos debemos como parte de la sociedad. Y ello no debe ser un atenuante. Esta enfermedad se manifiesta en la esfera de los sentimientos, del carácter o de las costumbres.

—Pero, ¿cuál era su secreto como seductor? ¿Ninguna de las mujeres sospechó de sus fines últimos? ¿No percibieron esa desviación o enajenación moral?

—La seducción es el principal instrumento de estos perturbados; es, por decirlo de alguna manera, el mecanismo, la herramienta que les facilita sus afrentas o delitos. Es una relación que va y viene. Landrú enviaba su mensaje y recibía el eco con las apetencias de sus víctimas. El degenerado encantador necesitaba, para cumplir sus fines, el acuerdo y la complacencia de las mujeres a las que luego asesinaba. Ellas, quizá, necesitaban vivir engañadas, aun sabiendo que aquel hombre no era todo lo sincero y amoroso que aparentaba.

Durante unos instantes los cuatro integrantes de la partida quedaron absortos, recordando el fantástico caso de Landrú.

Esto se ha acabado —pensó el juez de Getafe—. Ahora tenía en perspectiva un caso de verdad para investigar, aquí, en su distrito. Los pies de una mujer muerta y, a lo peor, un Landrú español, unas pesquisas que le librarían durante unos días de los tediosos edictos, las diligencias burocráticas y de otras tareas propias de secretarios venidos a más. Por fin —pensó el juez, mientras se levantaba de la mesa y recogía su abrigo y su sombrero—. Habrá que actuar con diligencia, rapidez y eficacia, para anotarse el mérito en la trayectoria profesional. Manuel González, en sus deseos más íntimos, no descartaba abandonar la judicatura y aventurarse en la política, algo para lo que necesitaba, además de algunos apoyos (que ya había empezado a labrarse), una relación de méritos perfectamente documentada. Un trabajo bien hecho podría llevarle al ascenso hasta una buena audiencia provincial y, desde allí, catapultado por los resortes de la amistad y del dinero, a algún cargo con más enjundia, como diputado, gobernador civil o, incluso, ministro. ¡Quién sabe!

—Señores, permitan que me retire…

—Por supuesto —respondió Filiberto Montagud abriendo ligeramente los brazos intentando expresar la pena que sentía y lo irremediable de la partida del magistrado al comprobar que ya había empezado a levantarse de la silla.

—Mañana tendré un día largo y complicado. Si el caso que abordo hoy, y el resto de las ocupaciones me lo permiten, volveremos a reunirnos el próximo martes. En caso contrario, es muy probable que no retomemos nuestra tertulia hasta después de la Semana Santa. De todas formas, si Dios quiere, nos veremos en la misa de doce, en los oficios y en la procesión del Viernes Santo. Buenas noches señores.

El doctor José Sánchez-Morate aprovechó la retirada del juez y se levantó de la mesa casi a la misma vez.

—Se disuelve la reunión señores. Adiós —se apresuró el médico a despedirse de Tiburcio y de Filiberto mientras acompañaba al juez hasta la puerta de salida.

—Adiós —se despidieron a dúo los dos contertulios. Mientras observaban al médico y al juez alejarse hacia la puerta, apuraron sus bebidas, sendas copas de coñac Sorel, y encendieron pausadamente dos brevas de contrabando de las que llegaban de Orán, elaboradas por Juan March, el gran pirata del Mediterráneo, mejores y más baratas que las suministradas por la Arrendataria a los estancos. Durante un buen rato, mientras consumían sus cigarros, Tiburcio y Filiberto continuaron en el Casino enfrascados en una manida e interminable conversación sobre los males de la nación.

El Casino, situado en la céntrica y comercial calle Madrid, era el lugar donde se reunían los personajes más liberales del municipio, oficiales y suboficiales del regimiento de Artillería y algunos de los más destacados miembros del Gremio de Labradores. El Casino era la alternativa más democrática y liberal a la aristocrática y masónica Nueva Piña. La tercera opción era la Unión Obrera, por el contrario, lugar de reunión de los jornaleros del campo y trabajadores de las incipientes industrias asentadas en el municipio. Antes y, sobre todo, después de regresar del tajo, se repletaban de vino barato o de aguardiente mientras soñaban con un mundo sin pobres, intentando olvidar por unas horas la dura realidad y el precio del pan. Allí, la crítica al patrón y la idea de la revolución prendían como el fuego en el pecho de los miserables haciendo crecer el descontento como la espuma de la cerveza en un vaso estrecho; un campo para sembrar el comunismo y, a su vez, caladero donde los anarquistas captaban a los elementos más radicales.

Getafe era aún, aquel año de 1923, la frontera de la urbe y el agro español; puerta de entrada a la árida llanura y, salvadas las vegas de Aranjuez, anticipo del páramo manchego. Desde finales del siglo XVIII había existido un reflujo de grandes personajes, pintores, militares, dramaturgos, poetas y escritores que instalaron su residencia permanente en Getafe o que adquirieron hermosas casonas para disfrutar largas temporadas en busca de sus famosos aires sanos que describiera el diputado y escritor Pascual Madoz en su famoso Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de los Pueblos de España editado en 1847.

------------------------------------------------------------------

NOTA.— Capítulo 6 de la novela Las muecas de los días

DESCARGAR GRATIS EN FORMATO PDF

DESCARGAR GRATIS EN FORMATO ePUB

PARA TU KINDLE: Formato digital exlusivo hasta septiembre; en la página web de Amazon puedes leerlo gratis, descargarte gratis el primer capítulo del libro; y, por supuesto, comprarlo para tu kindle (5,38 euros).

EN BIBLIOTECAS: En Bibliotecas públicas de Getafe, Leganés, Fuenlabrada y Parla.

VENTA EN PAPEL+: Las muecas de los días. 254 páginas. Encuadernado en rústica con solapas y cosido con hilo. Apéndice con fotografías. Depósito Legal: M-36456-2015. ISBN: 978-84-940059-3-0. PVP: 18 euros. Distribuye: directamente el autor.

http://capitaldelsur.blogspot.com/feeds/posts/default/?alt=rss