Por Ángela Portilla Caballero

(Publicado en diario El Telégrafo, Guayaquil, el 6 de agosto de 2015)

El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos detonó dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas que quedaron destruidas. La fuerza moral del pueblo nipón se puso a prueba: latas, papel, cartón, todo sirvió y a fines de año ambas estaban, aunque de forma precaria, totalmente.

El 6 de agosto de 1945, después de las 08:00, Hiroshi Nakamura, un muchacho de 13 años que vivía en las afueras de Hiroshima, escuchó un pavoroso ruido seguido de un rayo de luz blanca que lo deslumbró. Sin comprender lo que había pasado, salió de su casa despavorido, para encontrarse con un espectáculo dantesco. Durante tres días ayudó a despejar las calles. “Cargué decenas de cuerpos, a los que la piel se les desprendía con solo tocarlos, hasta los camiones para llevarlos a una gran fosa en las afueras de la ciudad… allí los dejamos…”.

Ese mismo día, pero más tarde, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, declaraba:

“… Acabamos de lanzar una bomba sobre el Japón, más potente que 200 mil toneladas de trinitolueno (TNT). Ha sido un éxito extraordinario. Lo que resulta más maravilloso no son las dimensiones de la empresa, ni su secreto, ni su costo, sino la hazaña realizada por los cerebros científicos al coordinar conocimientos complicadísimos distribuidos entre muchos hombres que practican disciplinas distintas, y con ellas trazar un plan factible…”.

Se inauguraba así la era atómica que, de paso, posicionó a los Estados Unidos como el primer -y único- país del mundo que ha detonado armas nucleares directamente sobre blancos humanos. Ubicación que mantiene hasta la fecha.

El proyecto ultrasecreto

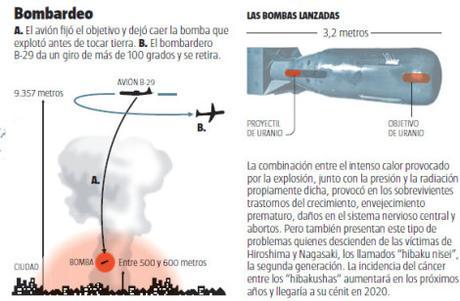

Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, en 1945, fueron la culminación del proyecto Manhattan, un programa que el Gobierno de los Estados Unidos había puesto en marcha 5 años antes, con la finalidad de desarrollar una nueva arma a partir de la fisión nuclear. La investigación fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, con la participación de destacados científicos, muchos eran judíos que habían escapado de la Alemania nazi.

Un testigo presencial

El jesuita Pedro Arrupe, sacerdote vasco, rector del noviciado de Nagutsaka, -ubicado a seis kilómetros de Hiroshima-, narra en su libro “Yo viví la bomba atómica”, la mañana de ese lunes 6 de agosto: El fogonazo parecido al flash fotográfico seguido por una vibración que desbarató el convento.

Cuando el humo blanco se despejó observaron de lejos la ciudad que estaba convertida en una bola de fuego. Fue hacia allá con los novicios y vieron que donde antes hubo calles, casas, plazas ahora solo había ruinas. Y no pudieron avanzar porque enormes llamaradas impedían el acceso al centro de la ciudad.

Las primeras víctimas que vio el padre Arrupe fueron tres muchachas adolescentes, que avanzaban abrazadas, con el cuerpo en carne viva. La visión de otros heridos a quienes el pelo se les desprendía por mechones, le hizo comprender que aquel no era un incendio cualquiera.

Las miles de víctimas, que huían del fuego hacia los ríos, repetían solamente pika-don (fuego y estruendo). Nadie entendía qué había pasado

A las 08:00 y 10:00 – la hora en que estalló la bomba- los niños en edad escolar se encontraban en la escuela, por eso cuando empezaron a prestarse los primeros auxilios casi 50 mil pequeños estaban muertos, heridos o agonizaban.

Había muy poco que hacer por las víctimas, porque se ignoraba qué clase de tratamiento se debía aplicar. Las farmacias desaparecieron bajo los escombros. Tampoco había médicos: de los 260 doctores de Hiroshima, 200 murieron inmediatamente y el resto estaba herido.

Sin embargo, la fuerza moral del pueblo nipón se probó desde el siguiente día de la inhumana y cruel experiencia atómica. En menos de una semana se organizó a los sobrevivientes, se cremaron los cadáveres, se improvisaron hospitales y se identificó a los miles de niños que quedaron huérfanos.

A fines de 1945, la ciudad estaba elemental, pero totalmente reconstruida, apunta en su libro, el padre Arrupe que murió en Roma, en 1991, a los 83 años de edad.

Gente Hibakusha

Con esta expresión los japoneses designaron a los más de 360 mil sobrevivientes reconocidos oficialmente. Hibakusha, significa persona bombardeada y nadie mejor que ellos para hablar sobre los mortíferos estragos de las armas nucleares.

Por eso, cada año se embarcan en el Crucero por la Paz (Peace Boat) un buque que viaja por el mundo pregonando el desarme nuclear en las decenas de países que visitan anualmente.

Hiroshi Nakamura, de 80 años, es un hibakusha, que el año pasado navegó junto con 10 sobrevivientes, parte de la flota de 700 activistas por la paz que viajaron en el buque.

Archivado en: Crónica, Informes Tagged: Bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, Proyecto Manhattan