En las primeras páginas de esa despatarrante novela titulada Las aventuras del buen soldado Svejk, se encuentra uno con un mapa donde se lee: "La anábasis de Svejk". En él vemos una línea recta, y la leyenda indica que ésa es la ruta que debería haber tomado el bravo y afable soldado. En la otra ruta - un garabato que viene, va, sube, baja y se retuerce, y que es la que siguió el héroe- están marcados los puntos donde, por ejemplo, "a Svejk lo ayudó una anciana muy maternal", o donde "Svejk durmió en un pajar en alegre compañía". Pero las similitudes entre el soldado checo y Jenofonte van, a mi juicio, más allá de la complicada ruta que siguieron en sus respectivas anábasis.

Nos dice Carlos Varias en la introducción que, de anábasis, la Anábasis tiene más bien poco. Jenofonte tituló su diario Kíroi anabasis, es decir, "subida o marcha tierra adentro de Ciro". Dicha marcha apenas ocupa un puñado de páginas, las que tarda en morir Ciro en la batalla de Cunaxa. El resto consiste en el descenso desde Cunaxa hasta el Mar Negro, y en el viaje que siguió la costa del Mar Negro hasta llegar a Tracia. Sin embargo, por razones comerciales, se decidió que el título Anábasis, katábasis y parábasis no tenía suficiente gancho, y se quedó el original en lo que conocemos. El otro título con el que se la conoce, Expedición de los diez mil, es, pues, bastante más adecuada.

Tumba de Artajerjes II en Persépolis

Tumba de Artajerjes II en PersépolisDe familia acomodada, discípulo de Sócrates, y de ideas políticas autoritarias, Jenofonte era, ya en los tiempos clásicos, un militar a la antigua usanza. Este veterano de las Guerras del Peloponeso tenía un carácter autoritario que le acercaba más al concepto de gobierno espartano o persa que a la democracia ateniense, a la que no veía con buenos ojos. Por ello se dejó convencer fácilmente por su amigo Próxeno para enrolarse en el ejército que un aspirante al trono persa estaba reclutando.

Todo empezó cuando Darío II de Persia dejó el trono a su hijo Artajerjes II. El hermano de éste, Ciro, conocido como Ciro el Joven -diferente de Ciro el Grande-, quien ya en vida de su padre se había sentido ninguneado, decidió enfrentarse a su hermano y arrebatarle el trono, para lo cual reclutó un ejército de 12.600 griegos (cifra redondeada a la baja) y 50.000 bárbaros, léase no griegos. Jenofonte consultó con su maestro y amigo Sócrates si debía o no alistarse en ese ejército de mercenarios, pero éste le dijo que mejor lo consultara con el oráculo.

Un hoplita espartano

Un hoplita espartanoLa historia de esta expedición tiene bastante poco de gloriosa, y si uno se introduce en ella en busca de los nobles valores y el heroísmo que conoce de otros clásicos griegos, va por bastante mal camino. Homero llevaba siglos enterrado, su obra era ya considerada una joya de la literatura, y los mercenarios al servicio de Jenofonte eran capaces de citar fragmentos de ella, pero no de emular a sus héroes. La Anábasis es una historia de mercenarios, y los mercenarios no luchan por una Helena ni persiguen la gloria eterna. Todos querían dinero, tierras y resarcirse de la ruina que habían traído las Guerras del Peloponeso.

Un grupo de ejércitos se unen para luchar, pero no saben contra quién. De hecho, el mismo Jenofonte nos dice que él tampoco conocía los planes de Ciro y que había sido engañado. Afortunadamente, una noche tuvo un oportuno sueño que le reveló la imperiosa necesidad de luchar al lado de Ciro y derrotar a Artajerjes. A la mañana siguiente, Jenofonte se erige en líder de facto y arenga a las tropas. Es interesante señalar que el carácter mercenario y heterogéneo de éstas implicaba que Ciro apenas tuviera poder alguno sobre su ejército, que era en realidad un conjunto de generales cada uno al mando de sus propios hombres.

A las primeras de cambio, Ciro cae mortalmente herido, y los pocos griegos que se enteran de ello, se miran como diciendo "y ahora, ¿qué hacemos?" Lo mismo le pasó a Artajerjes. ¿Qué hago yo ahora con ese ejército descabezado? Los griegos apenas habían sufrido bajas y librar una batalla con ellos habría sido una carnicería para ambos bandos. Así, tras exigirles la rendición incondicional y obtener un nones por respuesta, el rey persa invita amablemente a los griegos a salir del país. A lo largo de la primera parte del viaje los acompaña a ratos, los vigila, y engaña y ejecuta a unos cuantos generales. Una vez salen del país, les espera toda una odisea, entre tribus bárbaras, puertos de montaña y las cumbres nevadas de Armenia, donde cientos de guerreros perderán la vista, cegados por la nieve, y orejas, narices y dedos de pies y manos, congelados por un frío para el que no estaban equipados.

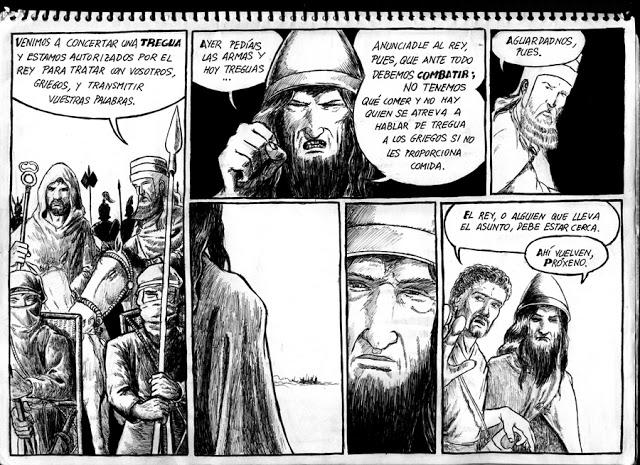

Los emisarios de Artajerjes negociando con Clearco (gracias a Ioannes Ensis por permitirme utilizar sus excelentes ilustraciones)

Los emisarios de Artajerjes negociando con Clearco (gracias a Ioannes Ensis por permitirme utilizar sus excelentes ilustraciones)La Anábasis tiene un incalculable valor histórico. Está considerado el primer diario de la historia, y el relato de la expedición es prácticamente exacto tanto en lo que se refiere a la ruta seguida como a la duración del viaje. Pero volvamos a las odiosas comparaciones. En Homero uno encuentra un lenguaje bellísimo, unas imágenes eternas y universales, y un descomunal talento poético, pero, por muchas veces que leamos la Ilíada, no aprendemos en ella cómo era la vida en un ejército griego. Jenofonte nos presenta ese mundo con una vividez insuperable, y aunque, insisto, en el libro no se guerrea tanto como uno podría imaginar, la vida de petate, tiendas, emboscadas, privaciones, escaramuzas, miedos, saqueos, traiciones y arengas salta de la página y nos engulle de un bocado.

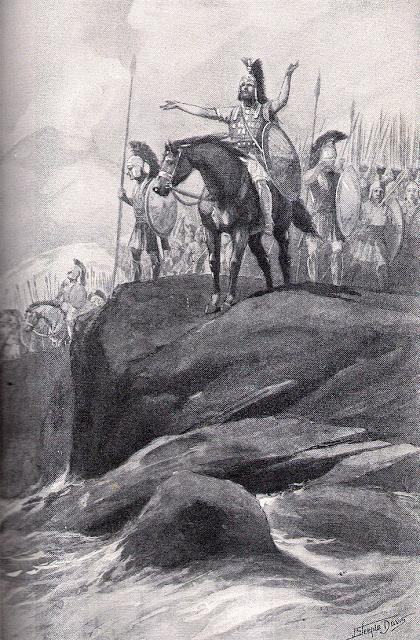

¡El mar, el mar!

¡El mar, el mar!La referencia que hacía al principio de la entrada a la inmortal obra de Jaroslav Hasek no viene a cuento sólo por el uso de la palabra anábasis. Lo que une a Jenofonte con Svejk es la visión tan poco heroica de la guerra. Naturalmente, Hasek escribió una farsa (una farsa genial, por si no lo había dicho), mientras que Jenofonte se tomaba a sí mismo muy en serio. Tanto como para referirse en todo momento a sí mismo en tercera persona. Sin embargo, por muy en serio que se tomara el ateniense, es difícil no sonreír ante lo grotesco de alguna de las escenas. A ratos, los soldados de uno y otro bando parecen pasar más tiempo intentando asustarse mutuamente que clavándose espadas. Aquellas macabras descripciones homéricas de sesos reventados y cuerpos partidos por la mitad son reemplazadas aquí por un bando corriendo detrás del otro, hasta que el otro se detiene, se da la vuelta, se lanza al ataque, grita más fuerte y espanta a los primeros.

Jenofonte era un hombre muy pío, y jamás tomaba una decisión sin antes consultarlo con los dioses. Era menester, para tal fin, realizar los sacrificios de rigor, para así poder leer los augurios en las entrañas de las víctimas. En una ocasión, estos augurios no le son propicios, por lo que decide volver a consultarlo, con los mismos resultados.

-Oh dioses, ¿conseguiremos pronto víveres?-No.-Espera, que sacrifico tres bueyes. ¡Oh, deidades!, ¿cuándo encontraremos comida?-Por aquí no hay.-A ver si con un par de bueyes más y veinte lechones. ¡Oh todopoderosos...!

A causa de esto, los soldados estaban enojados, pues en efecto, se agotaron los víveres que habían traído consigo...

Uno de los momentos inmortales que han pasado a la historia de la literatura es cuando, tras atravesar Armenia y dejar atrás Asia Menor, los Diez Mil divisan por fin la costa, y, al célebre grito de "thalassa, thalassa!", ¡el mar, el mar!, llegan a la sorprendida ciudad griega de Trapezonte. A nuestros amigos les va bastante bien en esa ciudad, donde los habitantes les proporcionan mercado (es decir, les venden todo lo que necesitan). Todavía tendrían que suceder muchas cosas, en los siglos venideros, en esa ciudad para que su nombre (Trapezunte, Trapezonte, Trebisonda, o Trapisonda) adquiriera los significados que tiene hoy, "bulla, riña, alboroto" o "embrollo, enredo".

En algún momento se ha utilizado el término "reportaje" para referirse a este libro. Y creo que no van desencaminados quienes así piensan. La odisea de estos hombres nos lleva todavía en un apasionante periplo por tierras míticas, hostiles, desoladas, ricas, con tribus legendarias, salvajes, sumisas. Conocemos las costumbres de colcos, cálibes, paflagones, tinos; visitamos Cerasunte, en el Mar Negro, y descubrimos allí las cerezas; saqueamos Metrópoli, capital del pueblo de los mosinecos; pasamos junto a un misterioso montículo, y descubrimos que eso es todo lo que queda de Nínive, la mítica y poderosa capital asiria. Y todo ello, con la escritura sencilla, clara y también envanecida, para qué negarlo, de ese gran reportero llamado Jenofonte.

El buen soldado Svejk en su peculiar anábasis

El buen soldado Svejk en su peculiar anábasis