Echó una mirada atrás para ver cómo se ocultaba el sol bajo el suave relieve de la península del Quersoneso tracio, mientras sus pensamientos vagaban por los acontecimientos vividos recientemente.

Echó una mirada atrás para ver cómo se ocultaba el sol bajo el suave relieve de la península del Quersoneso tracio, mientras sus pensamientos vagaban por los acontecimientos vividos recientemente.No había transcurrido ni un año desde que atravesara por primera vez aquella pasarela que unía Asia con Europa. Él, el gran Jerjes, señor de persas, babilonios, egipcios, escitas, medos, partos, sirios y capadocios, entre otros pueblos, había sido incapaz de subyugar a los indómitos griegos.

Su padre, el rey Darío I, ya había luchado infructuosamente contra los atenienses, cuando éstos respaldaron a las colonias jonias en su sublevación frente al imperio aqueménida. Pero fue rechazado por los helenos, sucumbiendo en la batalla de Maratón.

Sentía que había llegado su turno. Quería cobrarse una justa venganza por la derrota sufrida en la campaña de hacía 10 años. Para lograrlo, resultaba fundamental no cometer los mismos errores que su antecesor, y organizar a conciencia el asalto al continente europeo.

Acompañaría a su regimiento de ‘inmortales’, su guardia real formada por 10.000 arqueros, un colosal ejército de unos 300.000 efectivos, entre jinetes y lanceros, sobradamente curtidos en mil duras contiendas.

Pero más importante aún era prever cómo abastecer a dicho regimiento a través de las inhóspitas tierras griegas, que no podrían dar de comer ni beber a un colectivo de tal tamaño. Resultaba vital disponer de un soporte logístico en forma de flota de navíos, ampliamente aprovisionados de víveres y de agua para avituallar a los combatientes que se desplazaban por tierra. A tal fin consiguió reunir a una escuadra de más de 1.200 embarcaciones, procedentes de todos los confines del imperio y de sus reinos aliados.

Frente de este contingente tan organizado y experimentado, Jerjes se iba a encontrar a una fuerzas comandadas por Esparta y Atenas, a la cabeza de un puñado de polis griegas rebeldes que no se habían doblegado al monarca persa como sí había hecho Tebas. Unas tropas fragmentadas, escasamente curtidas salvo por los pequeños enfrentamientos entre las distintas ciudades, y cuyo mejor activo era contar con la ayuda de sus dioses, que nunca les habían abandonado en semejantes trances.

Tras cuatro años de preparación, el monarca arribó a Abydos, en la costa oriental del estrecho del Helesponto, en el punto en que la distancia entre continentes se reduce a 7 estadios. Enseguida puso a trabajar a los ingenieros, con el fin de construir un viaducto flotante sobre las turbulentas aguas, para que el ejército pudiese alcanzar la orilla europea, a semejanza del levantado por Darío el Grande una década antes.

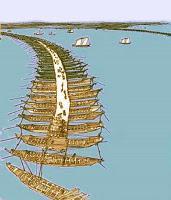

Tras cuatro años de preparación, el monarca arribó a Abydos, en la costa oriental del estrecho del Helesponto, en el punto en que la distancia entre continentes se reduce a 7 estadios. Enseguida puso a trabajar a los ingenieros, con el fin de construir un viaducto flotante sobre las turbulentas aguas, para que el ejército pudiese alcanzar la orilla europea, a semejanza del levantado por Darío el Grande una década antes.Era la manera más segura de cruzar el canal, evitando así un posible ataque sorpresa de los griegos si realizaban el trasbordo en naves. Así que en poco tiempo dispusieron centenares de barcas alineadas, amarradas entre sí con fuertes cuerdas, y colocaron un entramado de tablones y arena prensada sobre ellas para que pasase cómodamente el grueso de la comitiva: soldados, carros de combate, carretas con suministros y caballos.

Faltando poco para terminar la obra, una enorme tormenta se desató sobre el Bósforo, destrozando la insólita obra de ingeniería. Aquello le contrarió bastante, pues no veía el momento de poner pie en Europa con sus tropas.

Preso de furia, ordenó ejecutar a los técnicos que no habían rematado la faena antes de que el océano engullese el puente. Y el mar también debía ser castigado por la inoportuna tempestad, así que decretó que le dieran trescientos latigazos. Además, se arrojaron al fondo unos grilletes, y se le marcó con hierro fundido.

No había tiempo que perder, así que buscó otro equipo de ingenieros para que reiniciasen la obra. Estos, a la vista de lo que les había ocurrido a sus predecesores, pusieron más celo en la construcción de la nueva pasarela, utilizando 674 trirremes y pentecónteros, en vez de las barcazas del puente anterior, formando una estructura mucho más sólida que resistiese los embates del mar. A las pocas semanas el ejército aqueménida franqueaba las aguas del Bósforo, empleando nada menos que siete días hasta que todos los efectivos cruzaron el canal.

Una vez en la otra orilla, y a la vista del mal augurio que suponía el eclipse de sol que tuvo lugar, pensó que quizás debería ofrecer al dios del mar una serie de ofrendas en compensación por la pena infligida. No quería tener a Poseidón de enemigo en la campaña que iba a emprender, pues se sabía que con su tridente era capaz de provocar terremotos, hundimientos y naufragios. Así que, para mostrar su arrepentimiento, se ofrecieron libaciones, se quemó incienso y ramos de mirto, y se lanzaron al agua una crátera, unas copas de otro y una daga persa.

Superado el obstáculo, el contingente reanudó su avance a través de Tracia, Macedonia y Tesalia, consiguiendo que todas las ciudades se sometieran a Jerjes. Finalmente llegaron a Anticyra, donde el único trayecto hacia la Beocia consistía en un angosto paso a través de las Termópilas.

Superado el obstáculo, el contingente reanudó su avance a través de Tracia, Macedonia y Tesalia, consiguiendo que todas las ciudades se sometieran a Jerjes. Finalmente llegaron a Anticyra, donde el único trayecto hacia la Beocia consistía en un angosto paso a través de las Termópilas.Mientras tanto, algunos navíos habían desaparecido víctimas de otra galerna en el Mar Egeo, frente a las costas de Magnesia, y el resto se había dividido en dos secciones. Una de ellas se adentró en los estrechos de Artemisio, donde fue bloqueada por la armada griega, en tanto que el resto de barcos circunnavegaba la isla de Eubea, sufriendo las inclemencias de una nueva tormenta, en la que naufragó gran parte de ese destacamento.

Las noticias que recibía de su armada no eran nada halagüeñas, pero sí las correspondientes a su expedición terrestre. Gracias a la ayuda de un traidor griego, que les mostró un paso a través de la montaña, lograron sorprender a los defensores del desfiladero por la retaguardia, y así pudieron abatir al valiente rey Leónidas y sus 300 guerreros espartanos.

Ya tenían el camino expedito hacia Atenas, la cual arrasaron, incendiando casas, palacios y templos. Por fin Jerjes había tomado cumplida venganza de los atenienses, aunque sus habitantes consiguieron huir antes de su llegada. Los tres días que habían ganado con el bloqueo terrestre y marítimo los emplearon en evacuar la ciudad e instalarse en la isla de Salamina, y en reagrupar lo que quedaba de su flota entorno a esta población.

No quería que se le echase el invierno encima, ni que los griegos fueran hasta el Helesponto y destruyeran su puente flotante, cortándoles la retirada y quedándolos atrapados en Europa. Así que decidió dirigir todas las naves disponibles hacia el golfo de Salamina, con el fin de efectuar un ataque rápido y concluir la contienda lo antes posible.

Allí les esperaban las embarcaciones griegas, con menos de la mitad de efectivos que las persas. Las reducidas dimensiones de la ensenada provocaban que las naves persas maniobrasen con muchas dificultades, lo que, unido a su menor destreza naval y a su desconocimiento de la zona, fue aprovechado por los rivales para asestarles un golpe definitivo.

Allí les esperaban las embarcaciones griegas, con menos de la mitad de efectivos que las persas. Las reducidas dimensiones de la ensenada provocaban que las naves persas maniobrasen con muchas dificultades, lo que, unido a su menor destreza naval y a su desconocimiento de la zona, fue aprovechado por los rivales para asestarles un golpe definitivo. Una vez más la mar les había resultado contraria. Aquel desastre privaría a sus milicias del apoyo logístico tan necesario que suponía el abastecimiento de tantos soldados. Además, habían saqueado Atenas, habían dado muerte al rey de Esparta, y habían invadido gran parte del territorio heleno. Por todas estas razones, y puesto que su prolongada ausencia de la corte podía alentar revueltas, Jerjes decidió dejar a su general Mardonio al frente de parte de su ejército para que terminase la ocupación, mientras él regresaba a Persia.

Ahora Jerjes cruzaba nuevamente el Helesponto, esta vez en sentido contrario. De su periplo por Grecia le quedaba un sabor agridulce. Se llevaba en su retina la magnificencia de sus edificaciones, que procuraría emular en su tierra. Dando por concluida su fase de expansión, era hora de reorganizar el país y dotarle de infraestructuras y construcciones dignas de su primacía.

También había aprendido mucho del carácter de sus gentes. Hombres libres que suplían con creces la falta de entrenamiento y disciplina en las artes de la guerra con su ansia de conservar su libertad, que les impulsaba a realizar auténticas heroicidades.

Pero sobre todo había comprendido que su poder absoluto y su organización no servían de nada cuando se enfrentaba a las fuerzas de la naturaleza, gobernadas por los dioses.

Unos sacerdotes de un templo de Tebas le habían revelado que si había algo que Poseidón valoraba especialmente, no era otra cosa que los caballos. En múltiples ocasiones se le representaba como un aristocrático dios-caballo, o conduciendo un carro tirado por corceles que podían cabalgar sobre el mar.

Unos sacerdotes de un templo de Tebas le habían revelado que si había algo que Poseidón valoraba especialmente, no era otra cosa que los caballos. En múltiples ocasiones se le representaba como un aristocrático dios-caballo, o conduciendo un carro tirado por corceles que podían cabalgar sobre el mar.Tenía la impresión de que todo había empezado a torcerse con aquellos 300 latigazos al mar, y que Poseidón no había quedado satisfecho con la reparación ofrecida. Así que cuando llegó a la mitad del puente, desmontó de su cabalgadura y decidió hacerle al dios la última ofrenda, precipitando su caballo a las aguas desde la pasarela. En la nueva etapa que emprendía, no deseaba tener más enemigos que los que pudiese dominar.